Negli anni 2000, grazie a vhs, dvd e YouTube,

sembrava possibile rivedere quasi tutto.

Nell’era del digital recall,

anche la perdita è andata perduta

(Mark Fisher)

“Il nonno ha visto questi uomini in TV,

prima che esistessero i videoregistratori,

i lettori DVD o internet.

A quei tempi le cose le vedevi una volta sola,

dopodiché sparivano.

Per ricostruirle potevi contare

solo sulla memoria.”

“Proprio per questa sua tipica poliedricità, nel corso di una vita ormai quarantennale, il gotico-horror italiano ha sempre trovato modo di rigenerarsi grazie ad autori che di volta in volta hanno saputo cogliere e trasferire sullo schermo paure e sindromi emergenti, dando vita a suggestioni che per forza e originalità sono diventate oggetto di culto anche all’estero”.

“Proprio per questa sua tipica poliedricità, nel corso di una vita ormai quarantennale, il gotico-horror italiano ha sempre trovato modo di rigenerarsi grazie ad autori che di volta in volta hanno saputo cogliere e trasferire sullo schermo paure e sindromi emergenti, dando vita a suggestioni che per forza e originalità sono diventate oggetto di culto anche all’estero”.

“Così scrivevano Antonio Bruschini & Antonio Tentori nel giugno del 1997 nell’introduzione del loro bel libro “Operazione paura” edito dalla Punto Zero di Bologna. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, tuttavia l’horror italiano non è rinato come loro speravano…”.

E così scrivevo in un articolo di un po’ di tempo fa, primo approccio a questo argomento liquido, in stasi perpetua; si è scritto molto di horror italiano negli anni Zero; da più parti si è creduto di vedere una rinascita del genere affidata a nuovi talenti, alcuni usciti dal magma dei video autoprodotti. In realtà fu solo un’illusione. Oggi rimangono dvd e bluray (alcuni rarissimi) di una nouvelle vague che non è riuscita davvero a stare al passo coi meccanismi di un’industria produttiva dominata dai colossi di Netflix, Amazon, Disney. Quei film sono invecchiati come i loro autori, forse ancor più rispetto a quelli degli anni ’70, sempre avvolti da un alone vintage da cui in molti continuano ad attingere (penso a un regista che non ha mia avuto niente da dire come Tarantino, tenuto in vita con continui prelievi da un cinema di cinquant’anni fa).

Oggi gli horror nostrani di 15, venti anni fa, appaiono remoti, introvabili, al massimo dimenticati in qualche cestino di rimasugli di una qualche videoteca per appassionati, ultima trincea prima degli acquisti on-line… Raccolgo qui di seguito una serie di interventi dispersi in vari contributi per la Zona, così da poterli avere per comodità tutti insieme in un unico pezzo; mi limito ad aggiungere alcune considerazioni nate dalla lettura di alcuni testi del filosofo Mark Fisher…

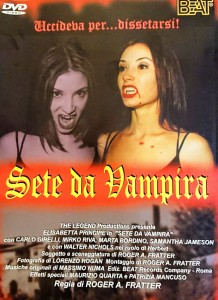

Tra i primi a riprendere certe strade fu Roger Fratter, autore di un film vampiresco, Sete da vampira, chiaro omaggio al cinema erratico e anarcoide di Jess Franco e Jean Rollin. Fratter popola il suo lavoro di bellezze femminili mozzafiato, rarissimi squarci gore, e tanto erotismo morboso (il film è del 1998). Fratter gira bene e sa tenere una storia minimale, praticamente assente, affidata ad attori amatoriali, ridoppiati. Anche la scelta della protagonista, Elisabetta Cavallotti, è azzeccatissima. Elisabetta è una Lilith, prima moglie ribelle di Adamo, colei che non vuole soggiacere ai voleri del maschio, quintessenza della donna snaturata, ribelle, per questo pericolosa. Ma lasciando perdere le derive letterarie, la bellezza del film è nelle sue immagini, nel montaggio ipnotico, lento, malinconico, impresso dal regista bergamasco. L’opera prima di Fratter pulsa con originalità nella piattezza (e nella sciattezza televisiva) di quegli anni ’90; cerca altre strade, strade che all’apparenza guardano al passato, ma si muovono tra i boschi, i cimiteri monumentali e le strade della nostra quotidianità. In questo i personaggi burattini del film sono quasi delle icone perfette di un certo tipo di cinema di genere, lontani dai bisogni identificativi dello spettatore odierno. La cosa che colpisce in Fratter è la capacità di organizzare bene i pochi elementi di cui dispone: l’intelligenza a mettere in scene donne bellissime che tengono su il morale dello spettatore e compensano la mancanza di mezzi, l’uso di spazi mai banali che concorrono alla creazione di una atmosfera rarefatta e indeterminata, un sonoro ridoppiato da pochi attori professionisti che contrasta con la piattezza espressiva (a tratti risibile) degli interpreti.

Tra i primi a riprendere certe strade fu Roger Fratter, autore di un film vampiresco, Sete da vampira, chiaro omaggio al cinema erratico e anarcoide di Jess Franco e Jean Rollin. Fratter popola il suo lavoro di bellezze femminili mozzafiato, rarissimi squarci gore, e tanto erotismo morboso (il film è del 1998). Fratter gira bene e sa tenere una storia minimale, praticamente assente, affidata ad attori amatoriali, ridoppiati. Anche la scelta della protagonista, Elisabetta Cavallotti, è azzeccatissima. Elisabetta è una Lilith, prima moglie ribelle di Adamo, colei che non vuole soggiacere ai voleri del maschio, quintessenza della donna snaturata, ribelle, per questo pericolosa. Ma lasciando perdere le derive letterarie, la bellezza del film è nelle sue immagini, nel montaggio ipnotico, lento, malinconico, impresso dal regista bergamasco. L’opera prima di Fratter pulsa con originalità nella piattezza (e nella sciattezza televisiva) di quegli anni ’90; cerca altre strade, strade che all’apparenza guardano al passato, ma si muovono tra i boschi, i cimiteri monumentali e le strade della nostra quotidianità. In questo i personaggi burattini del film sono quasi delle icone perfette di un certo tipo di cinema di genere, lontani dai bisogni identificativi dello spettatore odierno. La cosa che colpisce in Fratter è la capacità di organizzare bene i pochi elementi di cui dispone: l’intelligenza a mettere in scene donne bellissime che tengono su il morale dello spettatore e compensano la mancanza di mezzi, l’uso di spazi mai banali che concorrono alla creazione di una atmosfera rarefatta e indeterminata, un sonoro ridoppiato da pochi attori professionisti che contrasta con la piattezza espressiva (a tratti risibile) degli interpreti.

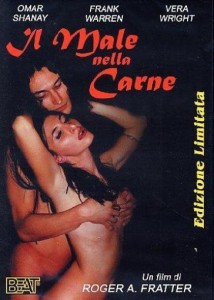

Non voglio rimanere su un regista per più di un film, ma su Fratter è bene segnalare almeno Il male nella carne (2002), altro lavoro fai da te, con attori ormai rodati (su tutti la splendida e brava Vera Wright) e una trama sfilacciata, senza un preciso centro. Il soggetto mescola dei curiosi veggenti alle prese con un contagio malefico che fa esplodere le pulsioni violente e i risentimenti delle persone. L’ambientazione bergamasca conferisce ai prodotti di Fratter una locazione geografica da piccola provincia del nord, un non luogo identitario da sempre perfetto per il male. Che poi il male venga da fuori (o dal di dentro) non importa: giocando su una messa in scena minimalista, il film tiene bene il ritmo e alterna scene di tensione, a sedute spiritiche, momenti d’azione (costruiti con rumori di fondo e ambienti musicali quasi da western) e scene erotiche mai volgari. Ma l’interesse del film è proprio nel soggetto aleatorio, l’idea di fondo di legare tra loro episodi slegati, collegandoli a una sorta di contagio malefico che sarebbe dietro a molti episodi di cronaca nera, come se, idealmente, tutto ciò che è accaduto in questi vent’anni, avesse un collegamento, dalle bestie di Satana, alla caccia al pedofilo di Brembate, a Garlasco o Perugia. Il contagio di Fratter anticipa quello di Outcast, la serie TV; è un male che alberga nei boschi e filtra nelle persone dagli occhi, spingendole oltre i loro limiti. A salvaguardare il recinto dei buoni, un gruppo di sensitivi che comunicano tra loro col pensiero, ma anche questa parte sembra volutamente non spiegata, lasciando i vari fili della vicenda poco chiari. Il male nella carne, rispetto a Sete da Vampira o Abraxas (folgorante e sgangherato horror satanico alla Renato Polselli!!!), ha il merito di essere un lavoro originale dall’inizio alla fine, che non guarda al cinema degli anni ’70 e nemmeno sembra voler cavalcare la moda dei torture porn o dello slasher.

Non voglio rimanere su un regista per più di un film, ma su Fratter è bene segnalare almeno Il male nella carne (2002), altro lavoro fai da te, con attori ormai rodati (su tutti la splendida e brava Vera Wright) e una trama sfilacciata, senza un preciso centro. Il soggetto mescola dei curiosi veggenti alle prese con un contagio malefico che fa esplodere le pulsioni violente e i risentimenti delle persone. L’ambientazione bergamasca conferisce ai prodotti di Fratter una locazione geografica da piccola provincia del nord, un non luogo identitario da sempre perfetto per il male. Che poi il male venga da fuori (o dal di dentro) non importa: giocando su una messa in scena minimalista, il film tiene bene il ritmo e alterna scene di tensione, a sedute spiritiche, momenti d’azione (costruiti con rumori di fondo e ambienti musicali quasi da western) e scene erotiche mai volgari. Ma l’interesse del film è proprio nel soggetto aleatorio, l’idea di fondo di legare tra loro episodi slegati, collegandoli a una sorta di contagio malefico che sarebbe dietro a molti episodi di cronaca nera, come se, idealmente, tutto ciò che è accaduto in questi vent’anni, avesse un collegamento, dalle bestie di Satana, alla caccia al pedofilo di Brembate, a Garlasco o Perugia. Il contagio di Fratter anticipa quello di Outcast, la serie TV; è un male che alberga nei boschi e filtra nelle persone dagli occhi, spingendole oltre i loro limiti. A salvaguardare il recinto dei buoni, un gruppo di sensitivi che comunicano tra loro col pensiero, ma anche questa parte sembra volutamente non spiegata, lasciando i vari fili della vicenda poco chiari. Il male nella carne, rispetto a Sete da Vampira o Abraxas (folgorante e sgangherato horror satanico alla Renato Polselli!!!), ha il merito di essere un lavoro originale dall’inizio alla fine, che non guarda al cinema degli anni ’70 e nemmeno sembra voler cavalcare la moda dei torture porn o dello slasher.

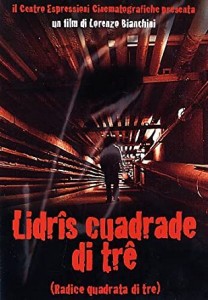

Un’originalità che condivide con l’opera prima (sempre autoprodotta, amatoriale) di Lorenzo Bianchini, quel Radice quadrata di 3 del 2001; anche qui ci si muove su fondali che sembrano pronti per le bestie di Satana o le denunce di abusi su minori nelle scuole della bassa emiliana; Bianchini ha l’idea di portare i suoi attori improvvisati (comunque molto più capaci e versatili rispetto alle facce di pietra di Fratter) nei corridoi e nei sotterranei labirintici di un istituto tecnico, mescolando le suggestioni della cronaca nera, col satanismo, l’onirismo e le ambientazioni friulane (il film è recitato interamente in dialetto, tanto per dire). Ne esce un lavoro completamente inedito rispetto alle latitudini del gotico praticato da noi negli anni ’60 e ’70, ma altrettanto lontano dall’horror degli anni ’80. La forza del Bianchini migliore (e del Fratter migliore) è quella di aver cercato altre strade, utilizzando i mezzi a loro disposizione, a partire dal contesto geografico nel quale si vive e lavora, senza tentare penosamente di scopiazzare matrici straniere, o buttarla nel solito giochino citazionista…

Un’originalità che condivide con l’opera prima (sempre autoprodotta, amatoriale) di Lorenzo Bianchini, quel Radice quadrata di 3 del 2001; anche qui ci si muove su fondali che sembrano pronti per le bestie di Satana o le denunce di abusi su minori nelle scuole della bassa emiliana; Bianchini ha l’idea di portare i suoi attori improvvisati (comunque molto più capaci e versatili rispetto alle facce di pietra di Fratter) nei corridoi e nei sotterranei labirintici di un istituto tecnico, mescolando le suggestioni della cronaca nera, col satanismo, l’onirismo e le ambientazioni friulane (il film è recitato interamente in dialetto, tanto per dire). Ne esce un lavoro completamente inedito rispetto alle latitudini del gotico praticato da noi negli anni ’60 e ’70, ma altrettanto lontano dall’horror degli anni ’80. La forza del Bianchini migliore (e del Fratter migliore) è quella di aver cercato altre strade, utilizzando i mezzi a loro disposizione, a partire dal contesto geografico nel quale si vive e lavora, senza tentare penosamente di scopiazzare matrici straniere, o buttarla nel solito giochino citazionista…

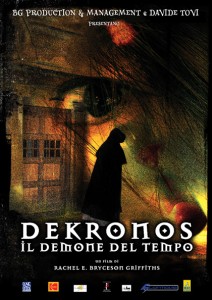

Dekronos – Il demone del tempo di Rachel Bryceson Griffiths (2005), aiuto regista – o così si diceva – di Mel “bottiglia” Gibson e Martino Scorsese. La trama è molto interessante: un burattino che fa il ricercatore e abita sopra le cantine della strega medievale Zabora (sublime); una cricca di giovinastri di Fiano Romano che anticipano (di poco) la disoccupazione degli anni Zero, il depauperamento della classe media e l’arrivo del solito vuoto provinciale. Un vuoto che avvolge i più deboli, quelli che non possono scappare, rifarsi una vita nelle metropoli trendy o nei vari reality show. Ecco allora che tra padroncini aziendali e commessi ci sono loro, i non studenti, i non lavoratori, i non tutto.  La capa della cumpa è Naike Rivelli, uno dei motivi massimi per vedere l’opera. Naike con le tette strizzate dentro un completino da cubista sfoggiato con sicumera eleganza dentro le 4 mura di casa, persino al cesso. Naike che fuma. Naike che ride. Naike che sniffa. Naike che lesbicheggia e convince i burini del gruppo a formare una setta. Scivolare nel gorgo del male. Zabora è dietro l’angolo, ne approfitta. Francesca Rettondini transita nel film come una meteora. Andrea Bruschi fa appunto la marionetta. Però c’è atmosfera. Un’atmosfera che nel 99,9% dei film coi soldi non esiste. La povertà disarmante aiuta. Dekronos – Il demone del tempo è un gotico puro, di quelli che non si vedevano e facevano più nel nostro paese. La strega. La condanna. Il ritorno. E lo scorrere incestuoso della gang di Naike che anticipa di brutto le gesta delle bestie di Satana. Poi il film si perde, si smarrisce, le immagini si ripetono, si confondono. Tutto abbozzato. Sfumato. Non importa. Naike muore. Il demone del tempo riavvolge la storia e la fa tornare, con le tette strizzate e il suo sorriso acido. Da qualche parte, fuori campo, le edicole delle madonne ammuffite, i mazzetti di fiori di plastica lungo i bordi delle comunali e i boschi infestati dalle nuove streghe, le nigeriane con le loro seggiole e i fazzolettini di carta per pulirsi la bocca incrostata. Siamo nel Lazio, ma potrebbe essere la Padana Superiore…

La capa della cumpa è Naike Rivelli, uno dei motivi massimi per vedere l’opera. Naike con le tette strizzate dentro un completino da cubista sfoggiato con sicumera eleganza dentro le 4 mura di casa, persino al cesso. Naike che fuma. Naike che ride. Naike che sniffa. Naike che lesbicheggia e convince i burini del gruppo a formare una setta. Scivolare nel gorgo del male. Zabora è dietro l’angolo, ne approfitta. Francesca Rettondini transita nel film come una meteora. Andrea Bruschi fa appunto la marionetta. Però c’è atmosfera. Un’atmosfera che nel 99,9% dei film coi soldi non esiste. La povertà disarmante aiuta. Dekronos – Il demone del tempo è un gotico puro, di quelli che non si vedevano e facevano più nel nostro paese. La strega. La condanna. Il ritorno. E lo scorrere incestuoso della gang di Naike che anticipa di brutto le gesta delle bestie di Satana. Poi il film si perde, si smarrisce, le immagini si ripetono, si confondono. Tutto abbozzato. Sfumato. Non importa. Naike muore. Il demone del tempo riavvolge la storia e la fa tornare, con le tette strizzate e il suo sorriso acido. Da qualche parte, fuori campo, le edicole delle madonne ammuffite, i mazzetti di fiori di plastica lungo i bordi delle comunali e i boschi infestati dalle nuove streghe, le nigeriane con le loro seggiole e i fazzolettini di carta per pulirsi la bocca incrostata. Siamo nel Lazio, ma potrebbe essere la Padana Superiore…

Lovecraft, negli anni Zero, sembra essere stato una sorta di faro per alcuni dei giovani autori emergenti di allora…

Penso soprattutto a Road to L. di Federico Greco e Roberto Leggio, sorta di finto documentario che mescola le atmosfere campagnole dello scrittore americano con un Polesine abitato da strane creature acquatiche e culti pagani. Il delta del Po rimanda al gotico padano di Pupi Avati, impregnato già di suo da un’aria strana, da un esoterismo contemporaneo fatto di biblioteche immaginarie e pseudobiblia (L’arcano incantatore, quasi un Lovecraft tascabile, una teofania fantastica sulle apocalissi demonologiche e l’avvento dei mostri vs il pensiero illuminista). Il pregio del film, oltre che nell’idea di base, riesce anche a essere più avvincente e godibile rispetto a molti di questi lavori, appesantiti spesso dalla povertà dei mezzi o dalle interpretazioni affettate. L’idea del documentario da un certo movimento in più e permette ai registi di cambiare più volte il registro narrativo, alternando interviste, scene quasi da backstage, a momenti più propriamente finzionali.

Penso soprattutto a Road to L. di Federico Greco e Roberto Leggio, sorta di finto documentario che mescola le atmosfere campagnole dello scrittore americano con un Polesine abitato da strane creature acquatiche e culti pagani. Il delta del Po rimanda al gotico padano di Pupi Avati, impregnato già di suo da un’aria strana, da un esoterismo contemporaneo fatto di biblioteche immaginarie e pseudobiblia (L’arcano incantatore, quasi un Lovecraft tascabile, una teofania fantastica sulle apocalissi demonologiche e l’avvento dei mostri vs il pensiero illuminista). Il pregio del film, oltre che nell’idea di base, riesce anche a essere più avvincente e godibile rispetto a molti di questi lavori, appesantiti spesso dalla povertà dei mezzi o dalle interpretazioni affettate. L’idea del documentario da un certo movimento in più e permette ai registi di cambiare più volte il registro narrativo, alternando interviste, scene quasi da backstage, a momenti più propriamente finzionali.

Molto originale anche Custodes Bestiae di Lorenzo Bianchini, forse maggiormente interessato ai culti blasfemi del solito Diavolo, comunque debitore, nella bellissima parte finale, de La maschera di Inshmouth, uno dei racconti più dirompenti del solitario di Providence.

A mio avviso, comunque, il film più bello, tra questi recenti, è La casa sfuggita (2003) di Ivan Zuccon (insieme a Bianchini e Fratter, uno dei più originali e indipendenti), un autore che tornerà spesso alle opere di Lovecraft (penso in particolare a Colour from the dark, film ambizioso e noiosetto che mescola il fantastico lovecraftiano con le ambientazioni avatiane). Zuccon miscela vari racconti e costruisce un film affascinante e antimoderno, dall’andamento quasi televisivo (della TV Rai di una volta, eh!) e debitore anche verso certo cinema thriller italiano degli anni ’80, oltre che del solito Avati. Zuccon gira un’opera ambiziosa e letteraria, giocata su un andirivieni temporale che suggerisce un vortice metafisico non dissimile dalle opere maggiori di un certo Fulci.

A mio avviso, comunque, il film più bello, tra questi recenti, è La casa sfuggita (2003) di Ivan Zuccon (insieme a Bianchini e Fratter, uno dei più originali e indipendenti), un autore che tornerà spesso alle opere di Lovecraft (penso in particolare a Colour from the dark, film ambizioso e noiosetto che mescola il fantastico lovecraftiano con le ambientazioni avatiane). Zuccon miscela vari racconti e costruisce un film affascinante e antimoderno, dall’andamento quasi televisivo (della TV Rai di una volta, eh!) e debitore anche verso certo cinema thriller italiano degli anni ’80, oltre che del solito Avati. Zuccon gira un’opera ambiziosa e letteraria, giocata su un andirivieni temporale che suggerisce un vortice metafisico non dissimile dalle opere maggiori di un certo Fulci.

Fulci, certo. Pure lui non era a digiuno di Lovecraft. Pur senza citarlo direttamente, L’aldilà è un lavoro fortemente influenzato dall’autore americano e affascinato da certi libri dell’abisso, capaci di spalancare le dimensioni ctonie dentro le quali sognano e si disfano i grandi antichi. Fulci, nella sua crudeltà, immagina alcuni riti blasfemi e sanguinari per spalancare le porte di un aldilà ben poco cristiano e eterodosso, popolato da legioni di morti e soprattutto da un senso di disfacimento organico non lontano da certe descrizioni materiche e informali usate da Lovecraft per rendere il groviglio di decadenza materiale e morale del mondo contemporaneo a lui estraneo.

Sempre sulle orme di Lovecraft è il recente The Antithesis (2017), film comunque in continuità coi precedenti; anche qui abbiamo una trama minimalista che cerca di sfruttare una bella location e l’avvenenza ipnotica della protagonista, una Crisula Stafida molto in parte. Francesco Mirabelli, il giovane regista, costruisce un film lentino e un po’ noiosetto, ma i punti di forza ci sono: anzitutto il soggetto, che mescola sapori lovecraftiani ad atmosfere ed estetica argentiana. Il film rimane impresso per i colori accesi (verdi, rossi, arancioni) della notte e per un ritmo narcotico e onirico, a tratti impreziosito da impennate di violenza. Poi Mirabelli è intelligente, e quando sente calare un pochino la palpebra ci mette un accenno di lesbicata o si affida alla bellezza di Crisula Stafida, una che da sola ti illumina la scena…

Sempre sulle orme di Lovecraft è il recente The Antithesis (2017), film comunque in continuità coi precedenti; anche qui abbiamo una trama minimalista che cerca di sfruttare una bella location e l’avvenenza ipnotica della protagonista, una Crisula Stafida molto in parte. Francesco Mirabelli, il giovane regista, costruisce un film lentino e un po’ noiosetto, ma i punti di forza ci sono: anzitutto il soggetto, che mescola sapori lovecraftiani ad atmosfere ed estetica argentiana. Il film rimane impresso per i colori accesi (verdi, rossi, arancioni) della notte e per un ritmo narcotico e onirico, a tratti impreziosito da impennate di violenza. Poi Mirabelli è intelligente, e quando sente calare un pochino la palpebra ci mette un accenno di lesbicata o si affida alla bellezza di Crisula Stafida, una che da sola ti illumina la scena…

Non credo che l’amatorialità sconcertante di un film come Il bosco fuori (ennesimo – inutile – wild land all’italiana) ci possa portare da qualche parte. E nemmeno l’opera successiva di Albanesi: Ubaldo Terzani è un film banalissimo e sciatto, con una storia da prima elementare.

Paura (2012) dei Manetti è un film, rispetto a Gabriele Albanesi, ben girato, ma con attori da Regina Coeli e, anche qui, una storia inesistente. Certo potrei dirvi che Servillo (attore di caratura) è un orco che eredita il meraviglioso secentesco dei contes de fées, un Orco vorace e mostruoso dalle ascendenze oltretombali (nel senso del pornofumetto di Barbieri). E della fiaba metropolitana, dell’iperbole monotonamente ripetuta, sa il film, fin dalle prime immagini fissate sulle borgate romane pre-Salvini; ignoti condomini palcoscenici per una nuova destra da perenni emergenze rom, profughi, immigrati; il rap sottolinea l’impossibilità di fuggire da quel mondo di povertà pre-mediatica. I tre incolti protagonisti presentano i segni tipici della regressione fonetica di tanta adolescenza cresciuta a pane e Facebook; il resto è un CasaPound forever e la mitologia di una società del benessere di cui non si conosce l’indirizzo. I tre trogloditi la cercano all’indirizzo sbagliato, quello dell’Orco, doppio negativo del fantasma paterno.

E che dire di Morituris (2011), film di Raffaele Picchio riempito di violenza esasperata per nascondere la trama logora e senza sostanza? Un rape nel bosco, saturato da dialoghi senza stile, senza qualità, senza cultura. Personaggi senza spessore, privi di qualunque connotazione e riferimento alla realtà nel quale siamo immersi. Eppure, questo mondo, ricco di ingiustizie e paure, offrirebbe molto da dire. Lo stesso regista di Morituris, per produrre il film, ha lavorato da edicolante: perché non ha caratterizzato così uno dei suoi personaggi? Perché sempre e solo dei giovinastri intasati di birra e voglia di scopare, gente perennemente iscritta al college anche a 40 anni, senza problemi nel pagarsi le bollette, nel tirare avanti, nel sopravvivere a un orario lavorativo di 40 ore settimanali, a una flessibilità, a una azienda totale pervasiva e immanente? Rimane comunque l’idea dei mostri, quelli si fighissimi e originali, dei gladiatori oltretombali che spazzano via l’arroganza dei fighetti romani e non hanno pietà per nessuno…

E che dire di Morituris (2011), film di Raffaele Picchio riempito di violenza esasperata per nascondere la trama logora e senza sostanza? Un rape nel bosco, saturato da dialoghi senza stile, senza qualità, senza cultura. Personaggi senza spessore, privi di qualunque connotazione e riferimento alla realtà nel quale siamo immersi. Eppure, questo mondo, ricco di ingiustizie e paure, offrirebbe molto da dire. Lo stesso regista di Morituris, per produrre il film, ha lavorato da edicolante: perché non ha caratterizzato così uno dei suoi personaggi? Perché sempre e solo dei giovinastri intasati di birra e voglia di scopare, gente perennemente iscritta al college anche a 40 anni, senza problemi nel pagarsi le bollette, nel tirare avanti, nel sopravvivere a un orario lavorativo di 40 ore settimanali, a una flessibilità, a una azienda totale pervasiva e immanente? Rimane comunque l’idea dei mostri, quelli si fighissimi e originali, dei gladiatori oltretombali che spazzano via l’arroganza dei fighetti romani e non hanno pietà per nessuno…

Idem In the Market. Un’ora riempita dai tre in macchina a sparare cazzate a ripetizione. Perché non mettere in scena dei precari, dei telefonisti, dei magazzinieri, dei corrieri express con le paturnie, le angosce di ognuno di noi (perché, a sentire le statistiche, un giovane su 5 non lavora, non riesce a mantenere la propria famiglia, a farsi una famiglia). Tutte vite d’inferno che aiuterebbero a superare il modello cinepanettone-porkys del cinema italiano.

Amatoriale è anche The Pit, film di cui non trovo più nulla, né il dvd né il nome del regista. La realizzazione è pessima, ma, almeno qui c’è una bella idea, originale (la faccenda dell’Hikikomori, dello scivolamento nell’afasia emotiva di tanti ragazzi), che incuriosisce e aiuta a superare le difficoltà produttive.

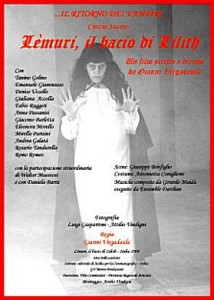

Del 2008 è il lavoro del siciliano Gianni Virgadaula, Lemuri – Il bacio di Lilith, e qui invece abbiamo un originale omaggio al cinema muto di Theda Bara più che a quello criptico e surreale di Jean Rollin. Virgadaula gira 80 minuti di un film muto e in bianco e nero, con tanto di cartelloni per i dialoghi, roba che a dirlo non lo si crederebbe. Il lavoro, impreziosito da una splendida fotografia, ha il merito di riportare l’immaginazione in una dimensione analogica, lontana dagli effetti computerizzati o dalle trame infarcite di tanti inutili filmoni americani. Un gotico coi fiocchi, con tanto di maledizioni, resurrezioni, servitori spettrali e una Sicilia misteriosa e ancestrale che non sembra così lontana dal Cagliostro mai fatto di Ciprì & Maresco.

Del 2008 è il lavoro del siciliano Gianni Virgadaula, Lemuri – Il bacio di Lilith, e qui invece abbiamo un originale omaggio al cinema muto di Theda Bara più che a quello criptico e surreale di Jean Rollin. Virgadaula gira 80 minuti di un film muto e in bianco e nero, con tanto di cartelloni per i dialoghi, roba che a dirlo non lo si crederebbe. Il lavoro, impreziosito da una splendida fotografia, ha il merito di riportare l’immaginazione in una dimensione analogica, lontana dagli effetti computerizzati o dalle trame infarcite di tanti inutili filmoni americani. Un gotico coi fiocchi, con tanto di maledizioni, resurrezioni, servitori spettrali e una Sicilia misteriosa e ancestrale che non sembra così lontana dal Cagliostro mai fatto di Ciprì & Maresco.

E che dire di Shadow (2009), film da più parti considerato un fulmine a ciel sereno. Si tratta dell’opera prima di Federico Zampaglione. Il film, con alle spalle la solida produzione di Massimo Ferrero, dura poco più di un’ora e dieci e ha il merito di confezionare una storia che oscilla tra i dettami del cinema horror degli anni Zero (il famigerato torture porn, il ritorno di una certa passione per le wild land popolate di mostri o trogloditi) e il gusto per un certo cinema di genere puramente italiano. Il soggetto in sé è poca cosa e neanche troppo originale, però a fare la differenza è da subito l’occhio di Zampaglione, capace di confezionare un film vecchissimo e nuovissimo allo stesso tempo, una storia contratta e semplicissima che sceglie pochi personaggi, li fa scontrare tra loro (due bikers e due cacciatori violenti) e li porta su un altro piano, una regressione quasi gotica, un bosco incantato e fiabesco in cui alberga un male quasi senza forma, stilizzato e storico (con la “S” maiuscola), una sorta di sintesi degli orrori veri e immaginari del ‘900. Zampaglione costruisce una pellicola veloce e piena di atmosfera, violenta e delicata. All’epoca, col bluray ci si poteva comprare anche la bella colonna sonora, oggi introvabile.

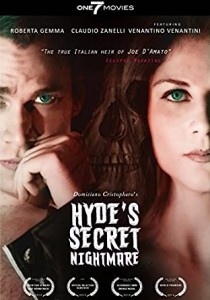

Nel 2013 esce in dvd Hyde’s secret nightmare di Domiziano Cristopharo (regista cresciuto nel culto lenziano, autore dell’altrettanto splendido The Museum of Wonders). Nel cast: Roberta Gemma, Claudio Zanelli e Venantino Venantini. La trama riprende lo spunto del film di Roy Ward Baker intitolato Barbara, il mostro di Londra, col dottor Jekyll che si tramuta in una donna. Tuttavia Cristopharo sembra guardare maggiormente a The adult version of Jekyll & Hyde di Lee Raymond o ai porno horror di Joe D’Amato a cui il film è, non a caso, dedicato. Zanelli è uno scienziato impotente che, come in ogni porno fumetto che si rispetti, è alla ricerca di una cura ai propri mali fisici (e morali). In un laboratorio d’una povertà degna dell’ultimo Jess Franco direct-to-video, l’uomo si fa portare cadaveri di donne e uomini per trafficare coi suoi sieri. Lo aiutano un servo storpio innamorato di lui e un becchino portantino di autoambulanze che è pure necrofilo e si chiama come l’arabo pazzo che ha scritto il Necronomicon!!! Alla fine Henry proverà il siero su se stesso, tramutandosi nella bellissima pornostar Roberta Gemma. Il film porta con sé tutte le ossessioni di questo regista originale, capace di mescolare il porno cinema necrofilo di Massaccesi a quello lirico e surreale di Fellini. A scene gore e hard seguono sequenze in cui gli attori guardano direttamente in macchina e si lasciano andare a confessioni extra-diegetiche, accompagnati da musiche alla Nino Rota. L’opera, pur nei suoi limiti di budget, svela un coraggio ambizioso nella messa in scena, scrollandosi di dosso la vuotezza adolescenziale di tanto horror di oggi. Domiziano abbraccia i generi e li adatta ai suoi gusti da body performer affascinato dalle dark room oscure delle periferie romane. Le inquadrature si riempiono come tavole di un fumetto della Ediperiodici, mettendo il glande in primo piano e volti di donne putrefatti in secondo piano. L’isteria qui centra poco, o forse solo nei corpi adagiati e spenti dei cadaveri manipolati dal pene del laido Abdul il necrofilo, degno omaggio al Nekromantic di Jorg Buttgereit. Una di esse, durante una penetrazione sulla lettiga dell’autoambulanza, rinviene, similmente a quanto fa il cadavere manipolato dalle scienze azteche del dottor Kinski nel film di D’Amato…

Nel 2013 esce in dvd Hyde’s secret nightmare di Domiziano Cristopharo (regista cresciuto nel culto lenziano, autore dell’altrettanto splendido The Museum of Wonders). Nel cast: Roberta Gemma, Claudio Zanelli e Venantino Venantini. La trama riprende lo spunto del film di Roy Ward Baker intitolato Barbara, il mostro di Londra, col dottor Jekyll che si tramuta in una donna. Tuttavia Cristopharo sembra guardare maggiormente a The adult version of Jekyll & Hyde di Lee Raymond o ai porno horror di Joe D’Amato a cui il film è, non a caso, dedicato. Zanelli è uno scienziato impotente che, come in ogni porno fumetto che si rispetti, è alla ricerca di una cura ai propri mali fisici (e morali). In un laboratorio d’una povertà degna dell’ultimo Jess Franco direct-to-video, l’uomo si fa portare cadaveri di donne e uomini per trafficare coi suoi sieri. Lo aiutano un servo storpio innamorato di lui e un becchino portantino di autoambulanze che è pure necrofilo e si chiama come l’arabo pazzo che ha scritto il Necronomicon!!! Alla fine Henry proverà il siero su se stesso, tramutandosi nella bellissima pornostar Roberta Gemma. Il film porta con sé tutte le ossessioni di questo regista originale, capace di mescolare il porno cinema necrofilo di Massaccesi a quello lirico e surreale di Fellini. A scene gore e hard seguono sequenze in cui gli attori guardano direttamente in macchina e si lasciano andare a confessioni extra-diegetiche, accompagnati da musiche alla Nino Rota. L’opera, pur nei suoi limiti di budget, svela un coraggio ambizioso nella messa in scena, scrollandosi di dosso la vuotezza adolescenziale di tanto horror di oggi. Domiziano abbraccia i generi e li adatta ai suoi gusti da body performer affascinato dalle dark room oscure delle periferie romane. Le inquadrature si riempiono come tavole di un fumetto della Ediperiodici, mettendo il glande in primo piano e volti di donne putrefatti in secondo piano. L’isteria qui centra poco, o forse solo nei corpi adagiati e spenti dei cadaveri manipolati dal pene del laido Abdul il necrofilo, degno omaggio al Nekromantic di Jorg Buttgereit. Una di esse, durante una penetrazione sulla lettiga dell’autoambulanza, rinviene, similmente a quanto fa il cadavere manipolato dalle scienze azteche del dottor Kinski nel film di D’Amato…

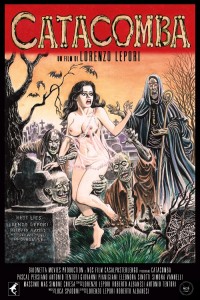

Lorenzo Lepori è il regista del recente Catacomba (2016), scritto anche da Antonio Tentori (eclettico saggista, sceneggiatore, scrittore, poeta che torna più volte, forse troppe, nell’horror di questi ultimi trent’anni – il nostro ha infatti ha firmato soggetti per Fulci, D’Amato, Mattei, per arrivare fino a Pastore, Tagliavini, Stivaletti e l’ultimo Argento), divenuto in questi ultimi vent’anni una sorta di guardiano della cripta di questi nuovi registi indipendenti. Il film dovrebbe ispirarsi ai fumetti horror porno degli anni ’70, tuttavia questo collegamento esiste solo nel cervello degli autori. Le storie di Lepori & Tentori sono assai moderne, death metal nel gusto, lontanissime dai cascami decadenti, ammuffiti, visti e rivisti di quei fumetti (semmai si avvicinano a quelle già più moderne dei vari Terror blu). L’idea è quella di costruire un film a episodi, incastonati in una brutta cornice, con un nerd che deve recarsi da un barbiere satanico (l’idea è quella più che altro di omaggiare uno dei luoghi simbolo in cui si consumavano quei fumetti: i locali da barbiere – un altro sarebbero le stazioni ferroviarie, io ad esempio li consumavo lì). La partenza è pessima, anche se filologicamente riporta la visione/lettura di quei pornofumetti anni ’70 all’interno del loro antro di lettura privilegiato: la sala d’attesa di un barbiere di periferia. Comincia il primo episodio, con Tentori stesso che passeggia in un boschetto (l’estetica del film è lontanissima da quelle copertine colorate, pittoriche dei pornofumetti, è un’estetica video, semi-amatoriale, tirata col culo…) e dice quattro minchiate. Poi arrivano due fighe, sfuggite da un porno di Susy Medusa Gottardi (altra nuda e pura del porno satanismo contemporaneo), scendono dalla moto e iniziano a castagnare il buon Tentori, lo legano a un albero stregato, gli incidono un pentacolo nel petto, gli tirano fuori il cazzo e glielo succhiano, trascinandoci in un gorgo death metal con fotografia rossa sparata e delirio di sangue senza limiti. La tizia figa strappa a morsi l’uccello di Tentori e si fa innaffiare il viso dal sangue copioso. Arriverà pure Belzebù a farsi leccare l’ano dalle tipe. Finisce l’episodio e dell’intro col nerd non mi importa più un fico secco! Cosa sto guardando? Non importa. Catacomba ha già il merito di essere altrove, molto più indietro rispetto al cinema di oggi. Un film all’apparenza nuovo, digitale, abitato da pulsioni demenziali e splatter, da un gusto per l’horror (più che per il gotico, sebbene le messe nere abbondino nelle trame dei vari episodi) dozzinale, volutamente scabroso, pervertito, di genere. Lepori & Tentori stravincono, collezionando uno dopo l’altro episodi sconcertanti e semplicissimi. Alien Lover potrebbe essere uno degli stupri italiani di Andy Casanova, abitato com’è da facce patibolari, perennemente allo scazzo tra un bar e l’altro, incapaci di parlare un italiano corretto e pronti ad abusare rozzamente di donne bellissime e nudissime. L’episodio ha pure il merito di avere non pochi richiami col mostro di Firenze, visto che c’è pure un maniaco che ammazza le coppiette. Bello anche l’omaggio a un certo tipo di gotico trash alla Luigi Cozzi. Uno degli episodi è incentrato su Paganini e riadatta una storia identica presa da uno degli horror Amicus degli anni ’70. L’ultimo episodio, La maschera della morte rossa, è un’apoteosi di necrofilia, porno, messe nere e chi più ne ha più ne metta.

Lorenzo Lepori è il regista del recente Catacomba (2016), scritto anche da Antonio Tentori (eclettico saggista, sceneggiatore, scrittore, poeta che torna più volte, forse troppe, nell’horror di questi ultimi trent’anni – il nostro ha infatti ha firmato soggetti per Fulci, D’Amato, Mattei, per arrivare fino a Pastore, Tagliavini, Stivaletti e l’ultimo Argento), divenuto in questi ultimi vent’anni una sorta di guardiano della cripta di questi nuovi registi indipendenti. Il film dovrebbe ispirarsi ai fumetti horror porno degli anni ’70, tuttavia questo collegamento esiste solo nel cervello degli autori. Le storie di Lepori & Tentori sono assai moderne, death metal nel gusto, lontanissime dai cascami decadenti, ammuffiti, visti e rivisti di quei fumetti (semmai si avvicinano a quelle già più moderne dei vari Terror blu). L’idea è quella di costruire un film a episodi, incastonati in una brutta cornice, con un nerd che deve recarsi da un barbiere satanico (l’idea è quella più che altro di omaggiare uno dei luoghi simbolo in cui si consumavano quei fumetti: i locali da barbiere – un altro sarebbero le stazioni ferroviarie, io ad esempio li consumavo lì). La partenza è pessima, anche se filologicamente riporta la visione/lettura di quei pornofumetti anni ’70 all’interno del loro antro di lettura privilegiato: la sala d’attesa di un barbiere di periferia. Comincia il primo episodio, con Tentori stesso che passeggia in un boschetto (l’estetica del film è lontanissima da quelle copertine colorate, pittoriche dei pornofumetti, è un’estetica video, semi-amatoriale, tirata col culo…) e dice quattro minchiate. Poi arrivano due fighe, sfuggite da un porno di Susy Medusa Gottardi (altra nuda e pura del porno satanismo contemporaneo), scendono dalla moto e iniziano a castagnare il buon Tentori, lo legano a un albero stregato, gli incidono un pentacolo nel petto, gli tirano fuori il cazzo e glielo succhiano, trascinandoci in un gorgo death metal con fotografia rossa sparata e delirio di sangue senza limiti. La tizia figa strappa a morsi l’uccello di Tentori e si fa innaffiare il viso dal sangue copioso. Arriverà pure Belzebù a farsi leccare l’ano dalle tipe. Finisce l’episodio e dell’intro col nerd non mi importa più un fico secco! Cosa sto guardando? Non importa. Catacomba ha già il merito di essere altrove, molto più indietro rispetto al cinema di oggi. Un film all’apparenza nuovo, digitale, abitato da pulsioni demenziali e splatter, da un gusto per l’horror (più che per il gotico, sebbene le messe nere abbondino nelle trame dei vari episodi) dozzinale, volutamente scabroso, pervertito, di genere. Lepori & Tentori stravincono, collezionando uno dopo l’altro episodi sconcertanti e semplicissimi. Alien Lover potrebbe essere uno degli stupri italiani di Andy Casanova, abitato com’è da facce patibolari, perennemente allo scazzo tra un bar e l’altro, incapaci di parlare un italiano corretto e pronti ad abusare rozzamente di donne bellissime e nudissime. L’episodio ha pure il merito di avere non pochi richiami col mostro di Firenze, visto che c’è pure un maniaco che ammazza le coppiette. Bello anche l’omaggio a un certo tipo di gotico trash alla Luigi Cozzi. Uno degli episodi è incentrato su Paganini e riadatta una storia identica presa da uno degli horror Amicus degli anni ’70. L’ultimo episodio, La maschera della morte rossa, è un’apoteosi di necrofilia, porno, messe nere e chi più ne ha più ne metta.

Godibile anche il lavoro successivo di Lepori, Notte nuda (2018), sempre sceneggiato con Tentori, questa volta una storia unica che mescola in modo molto anarchico le derive del cinema horror spagnolo di Paul Naschy con la tematica sotterranea del femminicidio.

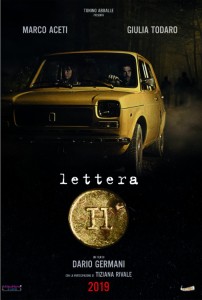

Recentissimo è invece Lettera H (2019), film diretto da Dario Germani e scritto con intelligenza da Andrea Cavalletto. Si tratta di una pellicola che oscilla tra l’horror e il thriller e ha il grande merito di azzeccare un soggetto originalissimo. La storia riprende la vicenda del mostro di Firenze, rileggendola in modo inedito e fantastico. La debolezza sta nella lentezza della prima parte, praticamente affidata agli amoreggiamenti e gli scazzi di due fidanzatini romani, poi il film riesce ad accendersi. La coppia si apparta in una Fiat 127 appartenuta a una coppia di fidanzatini trucidati dal maniaco fiorentino. I nostri però non lo sanno. Si trovano in un bosco, in un luogo laziale non poi così diverso dalle piazzole o dalle radure dove operava il mostro. E infatti, senza spiegare nulla, ecco che la macchina (l’oggetto feticistico per eccellenza di molto horror contemporaneo, basta pensare a Stephen King e a Tiziano Sclavi) diviene una sorta di dimora stregata, un passaggio dimensionale alla David Lynch che sputa fuori i suoi mostri oltretombali. Prima delle visioni sporadiche, poi le ombre dei guardoni, dei compagni di merende, dei Lotti, Vanni, Pacciani, si materializzano nella radura. C’è che li spia con un ghigno da boia, chi si struscia un cazzo sul finestrino, chi mostra come un trofeo la vecchia cara pistola. Il resto è una discesa nel maelstrom. I fantasmi del mostro infettano i due giovani fidanzatini, trascinandoli verso quel martirio del corpo femminile che assomiglia sempre più a qualche folle offerta sul banchetto di una divinità egizia. Sergio Stivaletti (altra figura chiave per capire l’horror di questi ultimi vent’anni, quasi sempre gli effetti speciali di questi film sono curati da lui, o a lui devono qualcosa – Stivaletti è anche autore, effettista, regista di due pregevoli horror nostalgici, in particolare il sublime I tre volti del terrore) ne cura gli effetti speciali e ha modo, dopo averci girato intorno per tanti anni (era già sul set di Phenomena di Argento, quando il maestro del brivido gravitava attorno alla vicenda del mostro e quasi la anticipava – vedi tutto il discorso entomologico del film e poi tutta la diatriba sull’ultimo delitto degli Scopeti sempre in quel 1985), di mettere in scena quel martirio, darne una sostanza visiva che è come se ci riportasse indietro di quarant’anni, a quando, in un mondo non ancora digitale e smaterializzato, in Italia certe cose avvenivano, cazzo se avvenivano…

Recentissimo è invece Lettera H (2019), film diretto da Dario Germani e scritto con intelligenza da Andrea Cavalletto. Si tratta di una pellicola che oscilla tra l’horror e il thriller e ha il grande merito di azzeccare un soggetto originalissimo. La storia riprende la vicenda del mostro di Firenze, rileggendola in modo inedito e fantastico. La debolezza sta nella lentezza della prima parte, praticamente affidata agli amoreggiamenti e gli scazzi di due fidanzatini romani, poi il film riesce ad accendersi. La coppia si apparta in una Fiat 127 appartenuta a una coppia di fidanzatini trucidati dal maniaco fiorentino. I nostri però non lo sanno. Si trovano in un bosco, in un luogo laziale non poi così diverso dalle piazzole o dalle radure dove operava il mostro. E infatti, senza spiegare nulla, ecco che la macchina (l’oggetto feticistico per eccellenza di molto horror contemporaneo, basta pensare a Stephen King e a Tiziano Sclavi) diviene una sorta di dimora stregata, un passaggio dimensionale alla David Lynch che sputa fuori i suoi mostri oltretombali. Prima delle visioni sporadiche, poi le ombre dei guardoni, dei compagni di merende, dei Lotti, Vanni, Pacciani, si materializzano nella radura. C’è che li spia con un ghigno da boia, chi si struscia un cazzo sul finestrino, chi mostra come un trofeo la vecchia cara pistola. Il resto è una discesa nel maelstrom. I fantasmi del mostro infettano i due giovani fidanzatini, trascinandoli verso quel martirio del corpo femminile che assomiglia sempre più a qualche folle offerta sul banchetto di una divinità egizia. Sergio Stivaletti (altra figura chiave per capire l’horror di questi ultimi vent’anni, quasi sempre gli effetti speciali di questi film sono curati da lui, o a lui devono qualcosa – Stivaletti è anche autore, effettista, regista di due pregevoli horror nostalgici, in particolare il sublime I tre volti del terrore) ne cura gli effetti speciali e ha modo, dopo averci girato intorno per tanti anni (era già sul set di Phenomena di Argento, quando il maestro del brivido gravitava attorno alla vicenda del mostro e quasi la anticipava – vedi tutto il discorso entomologico del film e poi tutta la diatriba sull’ultimo delitto degli Scopeti sempre in quel 1985), di mettere in scena quel martirio, darne una sostanza visiva che è come se ci riportasse indietro di quarant’anni, a quando, in un mondo non ancora digitale e smaterializzato, in Italia certe cose avvenivano, cazzo se avvenivano…

Concludendo, si possono notare alcune cose: il cinema horror di questi ultimi vent’anni è un cinema uscito quasi esclusivamente in dvd, che non è stato distribuito nelle sale. Questo dimostra come la penetrazione, presso un largo pubblico, di questi lavori non ci sia stata; dopotutto si tratta di film rivolti a un pubblico settoriale, di nostalgici o giovani che consumano molto horror americano o leggono Nocturno (rivista che segue da vicino molti di questi film, o che intrattiene rapporti di vicinanza con gli autori, e che negli anni si impone come una sorta di arbitro assoluto, imponendo giudizi e sentenze che provano a plasmare e smuovere un nuovo tipo di pubblico dell’orrore, pubblico di consumatori che però sembra continuare a latitare o a non incidere economicamente, forse perché troppo disperso nei meccanismi autarchici dello streaming). Questi film sono arrivati allo spettatore attraverso collane dedicate (penso a quella dell’Italia Underground della Sinister, o al sempre pregevole lavoro della Cinekult), o dvd e bluray di importazione (e qui il lavorio sotterraneo di centri culturali come Bloodbuster, Trauma, Kultvideo, luoghi di aggregazione e sopravvivenza di una certa sottocultura horror indipendente, oggi schiacciata dall’esaustività e dalla velocità di Amazon…) non sempre facilmente reperibili o a buon mercato. YouTube e lo streaming hanno aiutato alcuni o indebolito altri.

Concludendo, si possono notare alcune cose: il cinema horror di questi ultimi vent’anni è un cinema uscito quasi esclusivamente in dvd, che non è stato distribuito nelle sale. Questo dimostra come la penetrazione, presso un largo pubblico, di questi lavori non ci sia stata; dopotutto si tratta di film rivolti a un pubblico settoriale, di nostalgici o giovani che consumano molto horror americano o leggono Nocturno (rivista che segue da vicino molti di questi film, o che intrattiene rapporti di vicinanza con gli autori, e che negli anni si impone come una sorta di arbitro assoluto, imponendo giudizi e sentenze che provano a plasmare e smuovere un nuovo tipo di pubblico dell’orrore, pubblico di consumatori che però sembra continuare a latitare o a non incidere economicamente, forse perché troppo disperso nei meccanismi autarchici dello streaming). Questi film sono arrivati allo spettatore attraverso collane dedicate (penso a quella dell’Italia Underground della Sinister, o al sempre pregevole lavoro della Cinekult), o dvd e bluray di importazione (e qui il lavorio sotterraneo di centri culturali come Bloodbuster, Trauma, Kultvideo, luoghi di aggregazione e sopravvivenza di una certa sottocultura horror indipendente, oggi schiacciata dall’esaustività e dalla velocità di Amazon…) non sempre facilmente reperibili o a buon mercato. YouTube e lo streaming hanno aiutato alcuni o indebolito altri.

Comunque questo cinema è sopravvissuto quasi come un moto carbonaro. Un cinema carbonaro, indipendente, anche nel senso dei soldi, pochi, pochissimi, quasi sempre autoprodotti o poco più (tranne che per alcune eccellenze come lo Shadow di Zampaglione, autore che però, a sua volta, dopo il fiasco di botteghino di Tulpa, è tornato di recente ai cortometraggi autoprodotti e visionabili direttamente su YouTube); questo è uno dei pregi principali di questo cinema e di questi autori; la voglia e la capacità (per amore del genere, per un sincero bisogno autoriale) di sganciarsi dal sistema produttivo italiano (tutto fiction casa e chiesa, commedie zuccherose, facce da talent televisivi trasformati in grandi mattatori del contemporaneo) e fare da soli, fare a meno dei soldi e puntare sulle idee (quando ci sono) o la violenza e i nudi gratuiti (quando non ci sono).

Comunque questo cinema è sopravvissuto quasi come un moto carbonaro. Un cinema carbonaro, indipendente, anche nel senso dei soldi, pochi, pochissimi, quasi sempre autoprodotti o poco più (tranne che per alcune eccellenze come lo Shadow di Zampaglione, autore che però, a sua volta, dopo il fiasco di botteghino di Tulpa, è tornato di recente ai cortometraggi autoprodotti e visionabili direttamente su YouTube); questo è uno dei pregi principali di questo cinema e di questi autori; la voglia e la capacità (per amore del genere, per un sincero bisogno autoriale) di sganciarsi dal sistema produttivo italiano (tutto fiction casa e chiesa, commedie zuccherose, facce da talent televisivi trasformati in grandi mattatori del contemporaneo) e fare da soli, fare a meno dei soldi e puntare sulle idee (quando ci sono) o la violenza e i nudi gratuiti (quando non ci sono).

Un altro aspetto mi pare quello di chi, da un parte, (come Zuccon, certo Fratter, Bianchini) ha puntato su un cinema di idee, cercando nuove strade e stimoli: nella letteratura si è guardato solo nella direzione di Lovecraft, senza avere la capacità di andare oltre, di guardare altrove; poi c’è chi si è limitato a riproporre modelli desunti da tanto cinema e letteratura americana (il concetto obsoleto della wild land, poco credibile in un paesetto piccolo come l’Italia), oppure ha ceduto alle sirene passeggere del torture porn americano.

Discorso a parte quello dei vecchi maestri degli anni ’70, sopravvissuti alla loro epoca e ancora in cerca di lavori da realizzare: è il caso di Bruno Matteri che se ne esce con un dittico impensabile sugli zombi filippini, oppure l’ultimo lavoro di Argento, quel Dracula 3D distribuito direttamente in video, lettura senza troppa inventiva del romanzo di Stoker, ultimo fuoco del gotico italico, comunque da apprezzare per lo sforzo della messa in scena.

In mezzo c’è chi ha provato a misurarsi con altri generi come il thrilling, mescolandolo a certe derive horror: qui penso al Luigi Pastore di Violent Shit o all’originalissimo Stefano Bessoni di Imago Mortis o ancora al piacevolissimo Sinner di Alessandro Perrella; ma meriterebbe una citazione speciale anche un film horror tedesco impregnato d’umori italici come Lacrime di Kali, capolavoro inarrivabile di Andreas Marshall, film del 2004 distribuito in dvd dalla Flamingo Video, lavoro che da solo si mangia tutto quanto ho detto e scritto fin qui.

In mezzo c’è chi ha provato a misurarsi con altri generi come il thrilling, mescolandolo a certe derive horror: qui penso al Luigi Pastore di Violent Shit o all’originalissimo Stefano Bessoni di Imago Mortis o ancora al piacevolissimo Sinner di Alessandro Perrella; ma meriterebbe una citazione speciale anche un film horror tedesco impregnato d’umori italici come Lacrime di Kali, capolavoro inarrivabile di Andreas Marshall, film del 2004 distribuito in dvd dalla Flamingo Video, lavoro che da solo si mangia tutto quanto ho detto e scritto fin qui.

Cosa succederà adesso?

Chi può dirlo?

Questi lavori hanno aperto altre strade?

E qui mi vengono alla mente certi scritti del filosofo e attivista Mark Fisher e la sua indagine sull’hauntologia di Derrida. Il Ventunesimo Secolo sembra oppresso da un senso di finitezza e sfinimento. Se l’ontologia è lo studio di ciò che esiste, l’hauntologia è un’indagine incerta sul confine di ciò che non c’è, non c’è più, avrebbe potuto essere e non è stato. L’hauntologia è la constatazione che negli ultimi vent’anni non abbiamo prodotto, dal punto di vista culturale, niente di nuovo, ci siamo abbeverati alla fonte del passato (e qui basti pensare a cineasti che hanno costruito intere carriere sul recupero di quanto era già stato fatto, soprattutto negli anni ’60 e ’70, mi riferisco a Tarantino, Roth, Zombie). Come la psicoanalisi, anche il cinema, la letteratura e la musica sono scienze degli spettri, crepitio nostalgico (retromania dice Simon Reynolds in un altro saggio epocale), persistenza, ripetizione, prefigurazione di un passato che non passa, o che non è divenuto un futuro davvero percorribile. Di Bava, Fulci, Margheriti, restano tracce – ghosts appunto – di un cinema infestato di presenze residuali che portano con sé il vivido sentimento di una perdita. In questo cinema odierno, in particolare quello più citazionista, questo senso di perdita, di incantesimo interrotto e nostalgico, lo si percepisce ancora di più.

Come si può sperare che da un film come Everybloody’s end (film di un reduce minore degli anni ’80 come Lattanzi, fatto con tutte le buone intenzioni del caso, col solito Tentori alla sceneggiatura – come se in Italia non ci fosse altra gente in grado di tenere la penna in mano e buttare giù due idee – e un manipolo di attori e attrici reduci dal cinema anni ’80) si possano aprire strade nuove, o anche solo confrontarsi con Bava, Fulci, Margheriti (ai loro tempi originalissimi, tanro da essere copiati in tutto il mondo)? La nostra mania per l’horror e la sua speranza di una sopravvivenza commerciale (contro i prodotti americani, sempre a basso costo di Jason Blum, per dire di uno che pure lui vive sempre sulle solite due idee di base ripetute all’infinito), rasenta la mania religiosa. Seguendo i fili dei ragionamenti di Fisher, semmai è possibile abitare il passato come un pianeta alieno, andando a ricercare in quella darkside jungle, non tanto il deterioramento della memoria, o lo sfarfallio di uno schermo cinematografico (sempre Lattanzi), bensì ciò che ancora si nasconde in quel passato, dei potenziali mai attivati, o rimasti lettera morta, magari solo sfiorati dalla nostra amnesia bulimica di spettatori (1) retromaniaci. Dopotutto – e qui parlo per me – consumo in vhs, dvd e bluray film & testi usciti quaranta e cinquanta anni fa, come se non riuscissi a trovare davvero, nell’oggi, qualcosa capace di farmi fare il salto verso altro. Meno possibilista è su questo punto lo studioso Simon Reynolds, che in questa “retromani” vede una strada senza uscita, un impoverimento progressivo dei contenuti e del riciclo, dove avremo seconde, terze, quarte generazioni di nativi-digitali che non si rifaranno più alla cultura delle generazioni passate, ma si accontenteranno di un copia-incolla di ciò che stiamo facendo noi ora. Un copia incolla di un copia incolla, una fotocopia di una fotocopia…

Come si può sperare che da un film come Everybloody’s end (film di un reduce minore degli anni ’80 come Lattanzi, fatto con tutte le buone intenzioni del caso, col solito Tentori alla sceneggiatura – come se in Italia non ci fosse altra gente in grado di tenere la penna in mano e buttare giù due idee – e un manipolo di attori e attrici reduci dal cinema anni ’80) si possano aprire strade nuove, o anche solo confrontarsi con Bava, Fulci, Margheriti (ai loro tempi originalissimi, tanro da essere copiati in tutto il mondo)? La nostra mania per l’horror e la sua speranza di una sopravvivenza commerciale (contro i prodotti americani, sempre a basso costo di Jason Blum, per dire di uno che pure lui vive sempre sulle solite due idee di base ripetute all’infinito), rasenta la mania religiosa. Seguendo i fili dei ragionamenti di Fisher, semmai è possibile abitare il passato come un pianeta alieno, andando a ricercare in quella darkside jungle, non tanto il deterioramento della memoria, o lo sfarfallio di uno schermo cinematografico (sempre Lattanzi), bensì ciò che ancora si nasconde in quel passato, dei potenziali mai attivati, o rimasti lettera morta, magari solo sfiorati dalla nostra amnesia bulimica di spettatori (1) retromaniaci. Dopotutto – e qui parlo per me – consumo in vhs, dvd e bluray film & testi usciti quaranta e cinquanta anni fa, come se non riuscissi a trovare davvero, nell’oggi, qualcosa capace di farmi fare il salto verso altro. Meno possibilista è su questo punto lo studioso Simon Reynolds, che in questa “retromani” vede una strada senza uscita, un impoverimento progressivo dei contenuti e del riciclo, dove avremo seconde, terze, quarte generazioni di nativi-digitali che non si rifaranno più alla cultura delle generazioni passate, ma si accontenteranno di un copia-incolla di ciò che stiamo facendo noi ora. Un copia incolla di un copia incolla, una fotocopia di una fotocopia…

Cerco allora di tirarmi su di morale, rifacendomi più a Fisher, a quei potenziali non attivati del nostro passato di cui accenna, e qui, in mezzo all’autarchia (positivissima) del video (o dell’ iPad), o al ripiegamento su modelli e stereotipi altrui, penso (e mi fermo) su/a quel Suspiria di Luca Guadagnino, opera controversa di cui, chi scrive, non avrebbe mai voluto averci a che fare. Personalmente non stimavo Guadagnino, lo consideravo un fighetto del bel mondo romano, un autore autoreferenziale e cerebrale, in una parola palloso. Poi, complice la noia, un momento così così, mi è capitato tra le mani il bluray del film.  L’ho visto senza troppe speranze e mi sono dovuto ricredere. A me di Argento piace da morire quello che ha fatto negli anni ’80, diciamo da Inferno fino a Opera, il resto (con l’eccezione di Profondo Rosso) mi interessa poco. Suspiria, visto da ragazzino, mi ha letteralmente folgorato (quei colori di Tovoli, l’uso della musica dei Goblin, l’estetica tutta insomma), poi, nel corso degli anni, è uno di quei film che mi è venuto terribilmente a noia, una storia poco interessante, almeno per me che a streghe, stregoni e fattucchieri credo poco. Guadagnino parte però da là, forse da quel poster, però poi prende altre strade. Sarà stata la colonna sonora di Thom Yorke (tra le cose più belle che ho ascoltato in questi anni), la bellezza mai volgare delle interpreti (attrici vere, non corpi porno dai seni rifatti come in Fratter), l’allusività di fondo, l’idea di andare a ripescare la Berlino degli anni di piombo, i loro anni di piombo, la Rote Armee Fraktion, un modo come un altro per alludere e ripensare al nostro terrorismo, a quel moloch mai veramente indagato nei suoi gangli profondi e horror, veramente gotici. L’insieme di queste cose, una regia ispirata, sicuramente alta, ma che non ha paura, nel finale, di sporcarsi le mani col genere, contribuiscono a creare uno spettacolo lontano anni luce dai tentativi (spesso esaltanti ma sempre parziali) del cinema fin qui analizzato. Guadagnino ci mette anima e corpo, si mette in gioco senza sconti o atteggiamenti snob e schifiltosi e ci regala, in pieno 2018 un film gotico e horror girato con tutti i mezzi del caso. Se il cinema horror nostrano degli ultimi vent’anni è poco più di un giochino amatoriale – a volte un interessante esperimento distributivo autarchico, o anche un prodotto marginale con delle idee interessanti mai veramente sviluppate – Guadagnino riesce a riportarci indietro e ad abitare le tracce di una cultura (qui gli anni ’70) senza abbandonarsi alla foga combinatoria e citazionista – bensì prova a dare a queste tracce fantasmatiche delle altre possibilità espressive, le suona e le ripete, evocando un cinema davvero spettrale che, in quel passato, non si è mai veramente realizzato, non è mai veramente accaduto. Guadagnino sperimenta la capacità di abitare un cinema di genere capace di dialogare e mescolarsi con gli stimoli e le pulsioni sociali e politiche vere di quegli anni, andando su strade che anche in Argento, Bava e altri sono rimaste allo stadio larvale. Inesplorate. E qui sta la vera hauntologia del film, il suo ri-portarci dentro un frammento spettrale di tempo (oggi comodamente abitabile, anche grazie al lavoro di scavo che storici e letterati stanno facendo sul nostro passato recente, e cito Gotor, Franzinelli, Dondi, De Luna tra i massimi sistemi) che non è mai stato, che avrebbe potuto essere e per questo non riesce a passare, ad andarsene e liberarci.

L’ho visto senza troppe speranze e mi sono dovuto ricredere. A me di Argento piace da morire quello che ha fatto negli anni ’80, diciamo da Inferno fino a Opera, il resto (con l’eccezione di Profondo Rosso) mi interessa poco. Suspiria, visto da ragazzino, mi ha letteralmente folgorato (quei colori di Tovoli, l’uso della musica dei Goblin, l’estetica tutta insomma), poi, nel corso degli anni, è uno di quei film che mi è venuto terribilmente a noia, una storia poco interessante, almeno per me che a streghe, stregoni e fattucchieri credo poco. Guadagnino parte però da là, forse da quel poster, però poi prende altre strade. Sarà stata la colonna sonora di Thom Yorke (tra le cose più belle che ho ascoltato in questi anni), la bellezza mai volgare delle interpreti (attrici vere, non corpi porno dai seni rifatti come in Fratter), l’allusività di fondo, l’idea di andare a ripescare la Berlino degli anni di piombo, i loro anni di piombo, la Rote Armee Fraktion, un modo come un altro per alludere e ripensare al nostro terrorismo, a quel moloch mai veramente indagato nei suoi gangli profondi e horror, veramente gotici. L’insieme di queste cose, una regia ispirata, sicuramente alta, ma che non ha paura, nel finale, di sporcarsi le mani col genere, contribuiscono a creare uno spettacolo lontano anni luce dai tentativi (spesso esaltanti ma sempre parziali) del cinema fin qui analizzato. Guadagnino ci mette anima e corpo, si mette in gioco senza sconti o atteggiamenti snob e schifiltosi e ci regala, in pieno 2018 un film gotico e horror girato con tutti i mezzi del caso. Se il cinema horror nostrano degli ultimi vent’anni è poco più di un giochino amatoriale – a volte un interessante esperimento distributivo autarchico, o anche un prodotto marginale con delle idee interessanti mai veramente sviluppate – Guadagnino riesce a riportarci indietro e ad abitare le tracce di una cultura (qui gli anni ’70) senza abbandonarsi alla foga combinatoria e citazionista – bensì prova a dare a queste tracce fantasmatiche delle altre possibilità espressive, le suona e le ripete, evocando un cinema davvero spettrale che, in quel passato, non si è mai veramente realizzato, non è mai veramente accaduto. Guadagnino sperimenta la capacità di abitare un cinema di genere capace di dialogare e mescolarsi con gli stimoli e le pulsioni sociali e politiche vere di quegli anni, andando su strade che anche in Argento, Bava e altri sono rimaste allo stadio larvale. Inesplorate. E qui sta la vera hauntologia del film, il suo ri-portarci dentro un frammento spettrale di tempo (oggi comodamente abitabile, anche grazie al lavoro di scavo che storici e letterati stanno facendo sul nostro passato recente, e cito Gotor, Franzinelli, Dondi, De Luna tra i massimi sistemi) che non è mai stato, che avrebbe potuto essere e per questo non riesce a passare, ad andarsene e liberarci.

Davide Rosso

(1) Su questa strada irrisolta di tracce malriuscite e di recuperi (almeno dal punto di vista produttivo e distributivo) potrei citare Francesco Zampaglione, tornato al mezzo audiovisivo con due brevi cortometraggi thrilling girati, editati e interpretati in famiglia (dalla compagna e dalla giovane figlia). Parlo di Bianca fase 1 e Bianca fase 2, il primo girato interamente nella casa del regista durante la prima fase di quarantena. Il secondo, molto più interessante, segue l’evoluzione dell’epidemia di Covid, e vede proseguire le vicende della piccola Bianca, questa volta in libera uscita con la madre in un parco romano deserto e pieno di statue. Tra apparizioni di una misteriosa bambina e un maniaco in ciabatte, sporco e rantolante nella sua mascherina, il corto gioca coi luoghi comuni del genere (le statue, le soggettive, il <cutter) e costruisce una storia thrilling che ha il pregio di calarsi nel qui e ora di questi giorni pandemici, raccontando una piccola storia in cui, a farla da padrone, è la cattiveria vera e senza sconti buonisti dei bambini, piccoli mostri che si divertono a seviziare gli adulti (in questo caso la madre di Bianca). Il finale, (volutamente?) non spiegato fino in fondo, lascia aperta la porta per una fase 3, lanciando una velenosa frecciatina alla scuola in remoto, all’apprendimento in remoto, alla DAD e altri luoghi comuni di una nuova dottrina dello shock pandemico (tutto affidato al cameo conclusivo di Claudia Gerini), in cui il fantasma della tecnologia sembra polarizzare ogni aspetto della vita civile, in una sorta di distopia spinta di telesanità, scuola online e un luogo di lavoro che coincide con le nostre case, in una connettività permanente e dal ritmo cinese; il tutto naturalmente ha un costo e questo gigantesco esperimento di vita da remoto (sostenuto da Amazon, Facebook, Google, chiavi di volta del nostro presente, iniziato tra il 2004 e il 2006) ha bisogno sempre di lavoratori sottopagati, anonimi e nascosti nei mattatoi prigione dei nuovi complessi industriali dell’e-commerce…