Scrivo di fretta brevi codicilli sul genere, provando a tracciare nuovi angoli visuali, così per gioco; scrivo di fretta sul gotico, inconfessabile impasto di sub-conscio, positivismo e delirio fumettoso.

Of course parlo del gotico nostrano, meno letterario rispetto ai modelli anglosassoni, più folle rispetto a quello americani; anche qui ci sono gli arcani maggiori (Bava, Margheriti, Freda, Ferroni) e gli arcani minori (Caiano, Pupillo, Solvay, Garrone) che, in quanto tali, non lesinano su clichés e archetipi eterni nella mente dell’uomo e s’adoprano a frequentare con diletto fantasmi dilettanti, d’aspetto emaciato e metafisico, in sedicesimo per povertà d’ingegno, oppur sprezzo genialoide versus conformismo apollineo.

Vediamo.

Non in ordine.

Quello lo lascio ai carabinieri e alle prof.

Don Giovanni di Carmelo Bene (1970) è inverosimilmente girato dentro una stanza (la casa di Bene) addobbata di estetiche barocche, clichés pieni d’intelligenza, pura poesia visiva sregolata dai richiami dell’animuccia desiderosa di consolarsi; Don Giovanni è un lucido cristallo profondo come il sogno d’un moribondo. La regia è palpitante, arricchita da bagliori barocchi insistenti e penetranti come reclamé orfiche. Don Giovanni e i suoi comprimari hanno la pseudo-vitalità delle figure di cera; una famiglia di spettri imbevuti dai logaritmi morbosi del genere (le vetrate istoriate, le croci, le maschere vampiresche, la gestualità espressionista, i movimenti vacillanti da bara, i candelabri, gli scongiuri a fil di labbra della bimba). Tutto è rullo d’operetta, ibrido altissimo d’un cinematografo che brucia dentro di sé tutti gli altri, li buca, li supera. Lo specchio franto in pulviscoli abrasi di incompiutezza amorosa.

Il demonio di Brunello Rondi (1964).

Il demonio di Brunello Rondi (1964).

Il gotico più originale, preso di peso da Sud & Magia di Ernesto De Martino. Luciano Martino scrive seguendo passo passo gli studi del professore antropologo. E Brunello dirige bene sugli squarci paesaggistici, già Ciprì & Maresco.

Un film sulla crisi, di già.

Perché, che si tratti di una crisi mitologica, di un negativo arcaico o di una crisi moderna, contemporanea, finanziaria, il concetto rimane il medesimo.

Nel Demonio la fasciatura è per i segni dell’invidia, del possesso, l’amore non corrisposto.

Oggi sarebbe per trovare il lavoro che non si trova o che fa ammalare quando si trova, o per vincere la lotteria, un gioco a premi, alle macchinette slot in uno baretto di provincia. O per far venire un tumore al capo-reparto bastardo. L’affascinatura ha ancora presa su di noi, italiani, popolo becero e ignorante, analfabeta nell’animo più che suoi banchi di scuola.

Malocchio e invidia sono il pane in qualunque ufficio moderno; non c’è bisogno di tornare a quei tempi arcaici, a quelle usanze di un mondo che francamente era altrettanto gretto, superstizioso, malevolo e cattivo (Pasolini si sbagliava a veder tracce di santità, di sincerità nel mondo contadino). Tuttavia quelle malìe gotiche erano/sono affascinanti sullo schermo e sulla pagina di De Martino (il sangue per legare a sé l’amato; saltare sulla soglia della chiesa; il vomere sotto al letto; i segni premonitori di una candela; lo scongiuro di una tempesta). Allora c’era De Martino e Luciano Martino. Oggi abbiamo Renato Curcio e la socio-analisi narrativa.

Arcana di Giulio Questi (1972).

Arcana di Giulio Questi (1972).

Autentico seguito de Il demonio di Rondi.

Anche Questi (fine intellettuale con piglio sperimentale, purtroppo da poco scomparso) legge De Martino e s’immagina l’impatto di quelle pratiche oniroidi in una metropoli del nord, con lo svaso meridionale nei quartieri dormitorio/obitorio da sepolti vivi.

Le catacombe moderne sono quelle metropolitane, con gli operai sempre distrutti da una fatica bestiale e i passeggeri al riparo nei vagoni a osservarli come ombre ancestrali, rupestri disegni di mostri cementiferi.

La magiara della Bosé è troppo bella, troppo donna da salotti bene. Piacerebbe fosse un porno, per vederla trapanata da qualche ominide peloso uscito da uno stupro italiano. Magari con un bel deep throat salivoso alla fine e umiliazioni annesse. Magari per mano del figlio alienato, dispettoso, uno che prende per il culo i clienti della madre mentre questa cerca di spillar loro dei soldi facendoli fessi con amuleti e litanie da 4 $. Perché alla base c’è una guerra involontaria tra pezzenti, isterici, accattoni della modernità.

Sulla medesima traccia è possibile vedere lo splendido episodio diretto da Andy Casanova Il mago, episodio hardcore inserito nel film L’amico di famiglia, sulla serie delle storie sporche. Qui, un mago viene interpellato dalla famiglia di una sventurata ragazza dell’est che ha perso l’uso della voce. Così bella e impedita, come farà a trovare lavoro? Ecco allora che le pratiche apotropaiche del magiaro intervengono ad arginare l’azione del Negativo; la stureranno tutti insieme e lei, alla fine, risanata in ogni buco, potrà dire “grazie”!

La pelle sotto gli artigli di Alessandro Santini (1974), con Gordon Mitchel e altri sconosciuti, cinematografari amatoriali d’un’opera occulta. Ne recupero un lume fosco di visione da qualche VHS duplicata di sottobanco con colori stagnanti e scaduti.

La pelle sotto gli artigli di Alessandro Santini (1974), con Gordon Mitchel e altri sconosciuti, cinematografari amatoriali d’un’opera occulta. Ne recupero un lume fosco di visione da qualche VHS duplicata di sottobanco con colori stagnanti e scaduti.

Di cosa parlerà, mi chiedo?

Tentori & Bruschini ne accennavano (tra i pochi) in un bel volume di tanti anni fa, Operazione Paura, dell’editrice PuntoZero (mi pare – sono troppo pigro per scendere a controllare nelle pile e pile di roba).

Di che parlerà?

Sarà un thrilling?

Un gotico?

Un horror nostrano?

Tutto questo e altre cose a caso.

La pelle cristallizza immagini vacue, di gratuita acuità, radicalmente incompetenti, asinine.

Non cercate di commuovervi, per quello avete Terence Hill e Un passo dal cielo 17.

Santini, chiunque sia stato, lavora negli abissi dell’underground cinematografaro dei ’70 e modella personaggi la cui ipostasi è nulla.

Tra loro spicca un Mad doctor, figura scura che s’aggira in un camposanto acetato per prelevare un corpo umido di donna dalla tomba grave; necrofobia insaziabile da pornofumetto o anticipo sull’incipit fulminante del romanzo da me vergato anni fa, Il necromane.

Un urlo nelle tenebre di Elo Pannacciò.

Un urlo nelle tenebre di Elo Pannacciò.

Dopo Il sesso della strega, Elo ci riprova.

Richiama Garofalo ad officiare una messa satanica con corpi nudi intrecciati.

Poi copia dal plot dell’Esorcista, ma siamo già nel trash senza ritorno, roba che nemmeno l’Esorciccio.

Alla sceneggiatura, inspiegabile, torna Franco Brocani, quello di Necropolis; che si debba a lui l’insistenza su questi uomini che divengono donne e viceversa? Qui il posseduto è un facsimile dei Cugini di Campagna, solo che quando si trasforma assume le sembianze di una bella cessa rossa di testa e di pelo, una tutta ignuda che passa il tempo a fare boccacce e sbattere il culo. Richard Conte aveva le bollette da pagare e si presta a scimmiottare l’arrivo dell’esorcista in un paesino tra 4 vecchie. Sciattume al 100%. Zero mezzi e idee. Un gotico di ricalco, col pilota automatico da visione sotto stupefacenti, preferibilmente eroina. All’estero è circolato come un famigerato The exorcist III, da non confondere col capolavoro di Blatty.

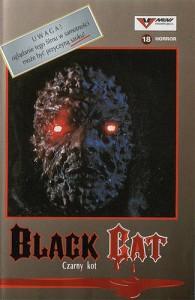

The black cat di Lewis Coates/Luigi Cozzi (1990).

The black cat di Lewis Coates/Luigi Cozzi (1990).

Visto in francese e ci ho capito un tubo.

C’è Michele Soavi che fa il regista.

C’è l’assassino di 6 donne per l’assassino.

C’è Urbano Barberini, che poi è sparito (per riapparire in un film della Tamaro, che brutta fine!).

C’è qualche figa stagionata.

E la vaga sensazione di un collegamento a Suspiria, tanto che il De profundis assomiglia alla Terza Madre, ma è (quasi) meno trash!

Colori stirati dalla brutta copia digitalizzata, riflessi mayumba, nubi sinistre della consistenza dei naufragi notturni su altri mondi lynciani.

Una deriva fantascientifica con raggi laser, caciara & fantascienza.

Comunque il Cozzi migliore.

Perché non editarlo in DVd?

Nella lingua di Dante?

Dekronos – Il demone del tempo di Rachel Bryceson Griffiths, aiuto regista – per quel che può valere – di Mel “Bottiglia” Gibson e Martino Scorsese.

Dekronos – Il demone del tempo di Rachel Bryceson Griffiths, aiuto regista – per quel che può valere – di Mel “Bottiglia” Gibson e Martino Scorsese.

Il film è una vaccata colossale.

Per i più.

Per me opera somma.

Un film perfetto.

Cioè campato per aria.

Sconclusionato.

Come devono essere i film.

(Se proprio li si deve fare.)

Ha trama.

Si capisce qualcosa.

Quel tanto per seguirla, ma non c’è plot.

Non ci sono funzioni.

Azioni.

Propp si sarebbe sparato nei coglioni.

Non ci sono indagini (odio gli inquirenti, con la loro supponenza, le tute bianche dei Ris, la loro inerzia logica, eccetera).

Non ci sono eroi.

Solo un burattino che fa il ricercatore e abita sopra le cantine della strega Zabora (sublime).

Un cricca di giovinastri di Fiano Romano che anticipano la disoccupazione minima degli anni Zero, il depauperamento della classe media e l’arrivo del solito vuoto provinciale. Un vuoto che avvolge i più deboli, quelli che non possono scappare, rifarsi una vita nelle metropoli trendy o nei reality show raiset. Ecco allora che tra padroncini aziendali e commessi ci sono loro, i non studenti, i non lavoratori, i non tutto. La capa della cumpa è Naike Rivelli, uno dei motivi massimi per vedere l’opera. Naike con le tette strizzate dentro un completino da cubista sfoggiato con sicumera eleganza dentro le 4 mura di casa, persino al cesso. Naike che fuma. Naike che ride. Naike che sniffa. Naike che lesbicheggia. E convince i burini del gruppo a formare una setta. Scivolare nel gorgo del male. Zabora è dietro l’angolo, ne approfitta. Francesca Rettondini transita nel film. Andrea Bruschi fa la marionetta. Però c’è atmosfera. Un’atmosfera che nel 99,9% dei film coi soldi non esiste. La povertà disarmante aiuta. La mancanza di idee (a volte) aiuta. E’ un gotico puro, di quelli che non si vedevano e facevano più nel nostro paese. La strega. La condanna. Il ritorno. E lo scorrere incestuoso della gang di Naike che anticipa le bestie di satana. Dentro c’è già tutta quella storia là. Poi, come ho detto, il film si perde, si smarrisce. Le immagini si ripetono. Si confondono. Tutto abbozzato. Sfumato. Non importa. Naike muore. Il demone del tempo riavvolge tutto. La fa tornare. Con le tette strizzate. E il suo sorriso acido. Da qualche parte, fuori campo, le edicole delle madonne ammuffite, i mazzetti di fiori di plastica lungo i bordi delle comunali e i boschi infestati dalle nuove streghe, le nigeriane con le loro seggiole e i fazzolettini di carta per pulirsi la bocca incrostata. Siamo nel Lazio, ma potrebbe essere la Padana Superiore.

Film immenso.

Il fantasma di Joe D’Amato.

Il fantasma di Joe D’Amato.

Ricordo una Venezia da cartolina turistica.

Degli scorci di palazzi alghe.

Memorie del gotico che fu.

Non è La morte ha sorriso all’assassino.

Però Eva vale più di Eva Aulin.

Eva che gira, bellissima, gonfia di carni.

Eva che interpreta una soprano e ritorna sui luoghi del romanzo di Leroux.

Il sesso trabocca a profusione.

Il fantasma e i fantasmi scopano pure loro.

La trama sfuma, si perde nella griglia del porno e in una atmosfera rarefatta, digitale, da technogotico di fine ’90.

La cosa più bella comunque, oltre ai cumshot su Eva, sono quelle immagini rapite dal film muto con Chaney e proiettate in chroma a loop sui corpi bovini.