Il cinema di Jean Rollin è intriso di umori novecenteschi che girano intorno alle esperienze artistiche e culturali della prima metà del ‘900. Sicuramente la matrice surrealista, che trova il modo di ibridarsi con le nuove istanze francesi della nouvelle vague e del free jazz. Rollin assorbe un surrealismo obliquo, non necessariamente quello che discende dal vate André Breton, bensì quello figurativo di un Clovis Trouille, o i collage di Max Ernst (La femme 100 tètes, Réve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel, Une Semaine de bonté ou les Sept éléments capitaux), riletti alla luce del decadentismo di Baudelaire e della foia di un De Sade. Altre fascinazioni si possono rintracciare nella decadenza di scrittori come Aubrey Beardsley o di un André Pyere De Mandiargues, scrittore a cui attingerà anche un altro irregolare come Walerian Borowczyk (a cui il regista francese sembrerà attingere in parte per il suo Fascination). Naturalmente Rollin consuma anche la cultura cinematografica della sua epoca, nutrendosi particolarmente di avanguardie surrealiste e feuilleton cinematografici: i serial di Feuillade, il cinema di Bunuel e quello di George Franju, autore di Occhi senza volto, film a cui guarderà, per gran parte della sua carriera, anche un regista come Jess Franco. Jean Rollin svilupperà in modo originale questi stimoli, arrivando a una quintessenza personale e inconfondibile, una forma cinema bizzarra e ingenua, capace di mescolare immagini poetiche (desunte dalle poesie di un irregolare come Tristan Corbière), morbide e fascinose, a seduzioni commerciali infarcite di sesso e cimiteri, vampire discinte e castelli gotici, sintomi di un mondo in rovina, ai margini delle varie rivoluzioni industriali che ci hanno portato nell’immateriale di oggi. Il cinema di Rollin è un cinema anemico (intanto perché il regista detesta la moda del gore, dello splatter e ha cercato di rifuggirla per buona parte della sua produzione), non contaminato dalla moda crescente, degli anni ’70, di gonfiare le pellicole con dosi sovrumane di violenza e isteria (penso al cinema di Hooper, Craven, alle speculazioni politiche di Romero). I film di Rollin sono lenti, narcotici, privi di azione, con pochissimi dialoghi, costruiti su delle scene che si susseguono senza un particolare costrutto, spesso senza seguire un filo logico della narrazione (mi verrebbe da dire che oggi David Lynch, con la terza stagione di Twin Peaks ha tentato qualcosa di simile, costruendo 18 puntate fatte di scene lunghe, piani sequenza in cui la macchina da presa è immobile e i personaggi rimangono catatonici dinanzi all’obiettivo). Il primo lavoro del regista francese, quel Le viol du vampire, uscito nel 1968, è un vero manifesto programmatico, un miscuglio di immagini surreali e rurali (quattro ragazze isolate in una casa nel bosco che si credono delle vampire, osteggiate dagli incolti e brutali fattori del luogo), di rituali agresti all’ombra di divinità maschili di poco conto, di bei nudi femminili per nulla corrosi da volgarità pornografiche e una fotografia in bianco e nero che rimanda a certo espressionismo tedesco. Ne esce un film di un’ora e mezza, diviso in due metà, quasi improvvisato sulle note di una colonna sonora di free jazz e lontanissimo dalle atmosfere dei gotici inglesi della Hammer (quadrati sulle interpretazioni precise di Cushing e Lee) o dai melodrammi gotici nostrani. Rollin attinge a piene mani da un gusto letterario (più che cinematografico) che ricorda gli amati Jean Ray e Gaston Leroux.

Il cinema di Jean Rollin è intriso di umori novecenteschi che girano intorno alle esperienze artistiche e culturali della prima metà del ‘900. Sicuramente la matrice surrealista, che trova il modo di ibridarsi con le nuove istanze francesi della nouvelle vague e del free jazz. Rollin assorbe un surrealismo obliquo, non necessariamente quello che discende dal vate André Breton, bensì quello figurativo di un Clovis Trouille, o i collage di Max Ernst (La femme 100 tètes, Réve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel, Une Semaine de bonté ou les Sept éléments capitaux), riletti alla luce del decadentismo di Baudelaire e della foia di un De Sade. Altre fascinazioni si possono rintracciare nella decadenza di scrittori come Aubrey Beardsley o di un André Pyere De Mandiargues, scrittore a cui attingerà anche un altro irregolare come Walerian Borowczyk (a cui il regista francese sembrerà attingere in parte per il suo Fascination). Naturalmente Rollin consuma anche la cultura cinematografica della sua epoca, nutrendosi particolarmente di avanguardie surrealiste e feuilleton cinematografici: i serial di Feuillade, il cinema di Bunuel e quello di George Franju, autore di Occhi senza volto, film a cui guarderà, per gran parte della sua carriera, anche un regista come Jess Franco. Jean Rollin svilupperà in modo originale questi stimoli, arrivando a una quintessenza personale e inconfondibile, una forma cinema bizzarra e ingenua, capace di mescolare immagini poetiche (desunte dalle poesie di un irregolare come Tristan Corbière), morbide e fascinose, a seduzioni commerciali infarcite di sesso e cimiteri, vampire discinte e castelli gotici, sintomi di un mondo in rovina, ai margini delle varie rivoluzioni industriali che ci hanno portato nell’immateriale di oggi. Il cinema di Rollin è un cinema anemico (intanto perché il regista detesta la moda del gore, dello splatter e ha cercato di rifuggirla per buona parte della sua produzione), non contaminato dalla moda crescente, degli anni ’70, di gonfiare le pellicole con dosi sovrumane di violenza e isteria (penso al cinema di Hooper, Craven, alle speculazioni politiche di Romero). I film di Rollin sono lenti, narcotici, privi di azione, con pochissimi dialoghi, costruiti su delle scene che si susseguono senza un particolare costrutto, spesso senza seguire un filo logico della narrazione (mi verrebbe da dire che oggi David Lynch, con la terza stagione di Twin Peaks ha tentato qualcosa di simile, costruendo 18 puntate fatte di scene lunghe, piani sequenza in cui la macchina da presa è immobile e i personaggi rimangono catatonici dinanzi all’obiettivo). Il primo lavoro del regista francese, quel Le viol du vampire, uscito nel 1968, è un vero manifesto programmatico, un miscuglio di immagini surreali e rurali (quattro ragazze isolate in una casa nel bosco che si credono delle vampire, osteggiate dagli incolti e brutali fattori del luogo), di rituali agresti all’ombra di divinità maschili di poco conto, di bei nudi femminili per nulla corrosi da volgarità pornografiche e una fotografia in bianco e nero che rimanda a certo espressionismo tedesco. Ne esce un film di un’ora e mezza, diviso in due metà, quasi improvvisato sulle note di una colonna sonora di free jazz e lontanissimo dalle atmosfere dei gotici inglesi della Hammer (quadrati sulle interpretazioni precise di Cushing e Lee) o dai melodrammi gotici nostrani. Rollin attinge a piene mani da un gusto letterario (più che cinematografico) che ricorda gli amati Jean Ray e Gaston Leroux.

Questo modo sconnesso di narrare torna anche nel film successivo, ancora fortemente sperimentale: La vampire nue (1969). In questo lavoro Rollin aggiunge un colore acceso, da madrigale visivo, e riprende le tematiche del film precedente, leggendo il vampirismo come un virus, un morbo extraterrestre di cui i ricchi capitalisti parigini vogliono impossessarsi. Nuovamente i gusti letterari e visivi del regista si mescolano in un feuilleton senza trama, statico e lentissimo, senza un vero crescendo o un finale e giocato su affascinanti rimandi visivi (esempio la suggestiva spiaggia di Dieppe, sorta di archetipo rolliniano, presente in quasi tutti i suoi film), quasi un teatro onirico miscelato con una fantascienza infantile, grottesca e delirante; insomma un film fatto di ripetizioni, sovrapposizioni, rielaborazioni del lavoro precedente. L’invenzione onirica di Rollin è kitsch e coniuga le avanguardie colte del ‘900 con la cultura popolare più ironica e svagata. L’andamento generale è ancora più straniato, esoterico, dilatato dalla quasi totale assenza di dialoghi. Il tema, o i temi di fondo, sono quasi identici: i vampiri visti come una setta da un’altra dimensione (la spiaggia di Dieppe come la loggia nera di Lynch in Twin Peaks), apparizioni infantili non necessariamente schiacciate da una foia sessuale (un po’ come avviene invece con le vampire porno di Franco o di Sarno). I temi dell’amour fou surrealista riemergono in modo sintetico, accomunati da un fascino visivo per le rovine, le scorie architettoniche di un mondo decadente e allucinogeno, attinto da dettagli feticistici e reminiscenze sadiane. Le vampire, i castelli, le rovine, le vergini e una morbida fascinazione visiva affidata a una regia schematica, sono gli elementi di base del nostro. Rollin (prima di dover scendere nell’avello dell’hard per motivi alimentari) cerca di mantenere una certa purezza dello sguardo, filmando una donna vampiro nella quale è possibile affogare la coscienza collettiva dell’uomo. Queste bellezze lunari sono archetipi della grande madre, evocatrici di ombre dai molti nomi e dalle molte culture: Lilith magiche e libidinali, nate dallo sputo erotico e dalla saliva di Dio, creature demoniache (o ultraterrene, appunto extraterrestri) intrise di fatalità, ribelli scacciate dalla tradizione rabbinica e patriarcale che vuole la donna inginocchiata dinanzi all’uomo. Rollin, cosa rara in un uomo, ci fa percepire un’attenzione e un amore verso le sue vampire, lamie, erinni, enpuse femminili mosse da una torbida passione, ma anche dall’amore, dal sentimento, dal bisogno di amicizia. Figure lunari quasi sempre accerchiate, stuprate, violentate dall’ignoranza, dalla stupidità e dalla paura dell’uomo che vede in loro solo portatrici di sporcizia, dolore e malattia. Ed ecco allora che le vampire di Rollin diventano da streghe, demoni, maghe, delle eroine della controcultura degli anni ’70, fragili sopravvissute di un mondo androcentrico e dormiente, abitato da maschi fetidi e latranti o da uomini avidi e sprezzanti, mossi soltanto dalle prerogative dello sfruttamento schiavistico.

Questo modo sconnesso di narrare torna anche nel film successivo, ancora fortemente sperimentale: La vampire nue (1969). In questo lavoro Rollin aggiunge un colore acceso, da madrigale visivo, e riprende le tematiche del film precedente, leggendo il vampirismo come un virus, un morbo extraterrestre di cui i ricchi capitalisti parigini vogliono impossessarsi. Nuovamente i gusti letterari e visivi del regista si mescolano in un feuilleton senza trama, statico e lentissimo, senza un vero crescendo o un finale e giocato su affascinanti rimandi visivi (esempio la suggestiva spiaggia di Dieppe, sorta di archetipo rolliniano, presente in quasi tutti i suoi film), quasi un teatro onirico miscelato con una fantascienza infantile, grottesca e delirante; insomma un film fatto di ripetizioni, sovrapposizioni, rielaborazioni del lavoro precedente. L’invenzione onirica di Rollin è kitsch e coniuga le avanguardie colte del ‘900 con la cultura popolare più ironica e svagata. L’andamento generale è ancora più straniato, esoterico, dilatato dalla quasi totale assenza di dialoghi. Il tema, o i temi di fondo, sono quasi identici: i vampiri visti come una setta da un’altra dimensione (la spiaggia di Dieppe come la loggia nera di Lynch in Twin Peaks), apparizioni infantili non necessariamente schiacciate da una foia sessuale (un po’ come avviene invece con le vampire porno di Franco o di Sarno). I temi dell’amour fou surrealista riemergono in modo sintetico, accomunati da un fascino visivo per le rovine, le scorie architettoniche di un mondo decadente e allucinogeno, attinto da dettagli feticistici e reminiscenze sadiane. Le vampire, i castelli, le rovine, le vergini e una morbida fascinazione visiva affidata a una regia schematica, sono gli elementi di base del nostro. Rollin (prima di dover scendere nell’avello dell’hard per motivi alimentari) cerca di mantenere una certa purezza dello sguardo, filmando una donna vampiro nella quale è possibile affogare la coscienza collettiva dell’uomo. Queste bellezze lunari sono archetipi della grande madre, evocatrici di ombre dai molti nomi e dalle molte culture: Lilith magiche e libidinali, nate dallo sputo erotico e dalla saliva di Dio, creature demoniache (o ultraterrene, appunto extraterrestri) intrise di fatalità, ribelli scacciate dalla tradizione rabbinica e patriarcale che vuole la donna inginocchiata dinanzi all’uomo. Rollin, cosa rara in un uomo, ci fa percepire un’attenzione e un amore verso le sue vampire, lamie, erinni, enpuse femminili mosse da una torbida passione, ma anche dall’amore, dal sentimento, dal bisogno di amicizia. Figure lunari quasi sempre accerchiate, stuprate, violentate dall’ignoranza, dalla stupidità e dalla paura dell’uomo che vede in loro solo portatrici di sporcizia, dolore e malattia. Ed ecco allora che le vampire di Rollin diventano da streghe, demoni, maghe, delle eroine della controcultura degli anni ’70, fragili sopravvissute di un mondo androcentrico e dormiente, abitato da maschi fetidi e latranti o da uomini avidi e sprezzanti, mossi soltanto dalle prerogative dello sfruttamento schiavistico.

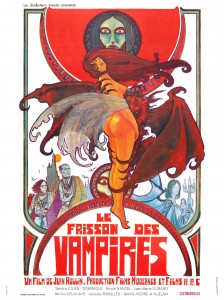

Nel 1970 esce Le frisson des vampires, da noi tradotto come Violenza a una vergine nella terra dei morti viventi. Ancora una volta si tratta di un film distante anni luce dai gotici americani, inglesi o italiani. Rollin sembra stemperare la sua vena sperimentale, affidandosi a una storia sempliciotta e poco interessante di due sposini in visita a dei cugini appena morti e vampirizzati. In realtà il plot è una scusa per abbandonarsi a un film naif e delirante, ancora impregnato da istinti surrealisti (la vampira nella pendola dell’orologio, la tematica ridicolizzata dell’amour fou) e da un esasperato gusto psichedelico che contamina i luoghi comuni del gotico (il castello, le rovine, le segrete, le bare, le croci di ferro, i teschi), facendoli assomigliare alle copertine violente e necrofile di tanti porno fumetti degli anni ’70 (penso soprattutto a testate come Oltretomba, Terror, Il Vampiro presenta, Lo Scheletro presenta). Anche con questa terza pellicola, il vampirismo sembra assomigliare a un rito liberatorio e di protesta, una abiura delle proibizioni patriarcali e bibliche, un godimento del corpo maschile e femminile che si consuma in un mondo folclorico, marginale, un malleus maleficarum incapace di rovesciare e stravolgere il mitologema della modernità. Il cinema di Rollin è sempre perdente, già fuori dal tempo in quel lontano 1970, relegato in visioni di nicchia per individui oscuri e pervertiti.

Nel 1970 esce Le frisson des vampires, da noi tradotto come Violenza a una vergine nella terra dei morti viventi. Ancora una volta si tratta di un film distante anni luce dai gotici americani, inglesi o italiani. Rollin sembra stemperare la sua vena sperimentale, affidandosi a una storia sempliciotta e poco interessante di due sposini in visita a dei cugini appena morti e vampirizzati. In realtà il plot è una scusa per abbandonarsi a un film naif e delirante, ancora impregnato da istinti surrealisti (la vampira nella pendola dell’orologio, la tematica ridicolizzata dell’amour fou) e da un esasperato gusto psichedelico che contamina i luoghi comuni del gotico (il castello, le rovine, le segrete, le bare, le croci di ferro, i teschi), facendoli assomigliare alle copertine violente e necrofile di tanti porno fumetti degli anni ’70 (penso soprattutto a testate come Oltretomba, Terror, Il Vampiro presenta, Lo Scheletro presenta). Anche con questa terza pellicola, il vampirismo sembra assomigliare a un rito liberatorio e di protesta, una abiura delle proibizioni patriarcali e bibliche, un godimento del corpo maschile e femminile che si consuma in un mondo folclorico, marginale, un malleus maleficarum incapace di rovesciare e stravolgere il mitologema della modernità. Il cinema di Rollin è sempre perdente, già fuori dal tempo in quel lontano 1970, relegato in visioni di nicchia per individui oscuri e pervertiti.

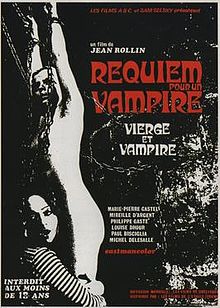

Nel 1971 esce Requiem pour un vampire, a mio avviso il suo film più bello. Il requiem è quello verso il cinema contemporaneo. Il film si presenta come un quasi muto, ancora incentrato su rovine di vecchi manieri e una setta necrofila di vampiri che ha trovato riparo dal mondo moderno nelle segrete di un piccolo cimitero di campagna. Due monelle rapinatrici incapperanno nei riti satanici e letargici del gruppo. La solita minestra rolliniana, questa volta costruita su una pellicola privata dal kitsch gratuito o dai movimenti modaioli della nouvelle vague dei lavori precedenti; Requiem è un lavoro asciutto, statico, lentissimo, imperniato sulla reiterazione dei medesimi archetipi narrativi, affidati a una fotografia carica di colori, capace di catturare il lirismo delle forme e dei corpi, liberi di muoversi, carezzarsi, spogliarsi, frustrarsi. Rollin, con questo lavoro, postula una sua via al gotico mai tentata prima da nessuno, un’esoterica interrogazione degli spazi, degli scenari, degli oggetti cimiteriali, veri collage narrativi chiamati a costruire una topografia delle rovine antitetica alla modernità, qualunque modernità, in particolare questa nostra tarda modernità dell’orribile 2017, dove il lavoro e la vita in generale hanno assunto una veste totalitaria, verificabile dall’alienazione che ci condanna a un’accelerazione del tempo, a inseguire sempre un risultato che si dissolve nell’aria, che diventa qualcos’altro. Il ritmo di questi tempi è contratto, schizoide, perennemente concentrato sul presente. Requiem pour un vampire è un film neolitico, una cenere di colori perduti; una fantasmagoria dell’immaginazione sconfitta e schiacciata, costretta ai margini dei cimiteri, ridotta a una sopravvivenza che da sola sfiora l’utopia, la forza del desiderio ad essere incompatibili.

Nel 1971 esce Requiem pour un vampire, a mio avviso il suo film più bello. Il requiem è quello verso il cinema contemporaneo. Il film si presenta come un quasi muto, ancora incentrato su rovine di vecchi manieri e una setta necrofila di vampiri che ha trovato riparo dal mondo moderno nelle segrete di un piccolo cimitero di campagna. Due monelle rapinatrici incapperanno nei riti satanici e letargici del gruppo. La solita minestra rolliniana, questa volta costruita su una pellicola privata dal kitsch gratuito o dai movimenti modaioli della nouvelle vague dei lavori precedenti; Requiem è un lavoro asciutto, statico, lentissimo, imperniato sulla reiterazione dei medesimi archetipi narrativi, affidati a una fotografia carica di colori, capace di catturare il lirismo delle forme e dei corpi, liberi di muoversi, carezzarsi, spogliarsi, frustrarsi. Rollin, con questo lavoro, postula una sua via al gotico mai tentata prima da nessuno, un’esoterica interrogazione degli spazi, degli scenari, degli oggetti cimiteriali, veri collage narrativi chiamati a costruire una topografia delle rovine antitetica alla modernità, qualunque modernità, in particolare questa nostra tarda modernità dell’orribile 2017, dove il lavoro e la vita in generale hanno assunto una veste totalitaria, verificabile dall’alienazione che ci condanna a un’accelerazione del tempo, a inseguire sempre un risultato che si dissolve nell’aria, che diventa qualcos’altro. Il ritmo di questi tempi è contratto, schizoide, perennemente concentrato sul presente. Requiem pour un vampire è un film neolitico, una cenere di colori perduti; una fantasmagoria dell’immaginazione sconfitta e schiacciata, costretta ai margini dei cimiteri, ridotta a una sopravvivenza che da sola sfiora l’utopia, la forza del desiderio ad essere incompatibili.

Seguiranno due lavori di pura ricerca: La rose de fer, poemetto baudelairiano su una coppia di amanti che girovaga e muore in un vecchio cimitero, e Les démoniaques, omaggio dadaista all’espressionismo tedesco.

Seguiranno due lavori di pura ricerca: La rose de fer, poemetto baudelairiano su una coppia di amanti che girovaga e muore in un vecchio cimitero, e Les démoniaques, omaggio dadaista all’espressionismo tedesco.

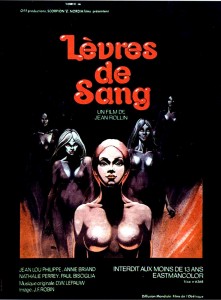

Solo nel 1974 Rollin ritroverà la vena dei primi lavori, dirigendo Lèvres de sang, altra pellicola su vampirismo ed erotismo; si tratta di un lavoro decisamente meno efficace, comunque ancora ricco di scene animate dal surrealismo (su tutte la sequenza finale, con la coppia di amanti nudi in una bara che galleggia sull’Oceano!).

Seguiranno anni pieni di lavori discontinui, magari non perfettamente riusciti, ma comunque interessanti: lo zombi movie Les raisins de la mort, il cronenberghiano La nuit des traquées, lo splatter La morte vivante.

Nel 1979 l’autore francese ritroverà l’ispirazione, dirigendo un ultimo grande film, Fascination, pellicola formalmente più curata, abitata dalla dirompente bellezza di Brigitte Lahie, usata come icona di una femminilità lunare, Ecate nuda con indosso un mantello nero e una falce da mietitrice! Per il resto il film assume un tono più controllato, privo di quegli eccessi naif o psichedelici degli esordi; Fascination trova un suo equilibrio esemplare, oscillando tra cinema di consumo e autorialità, avvicinandosi al Nosferatu di Herzog e alla potenza macabra e poetica del Dottor Jekyll and Miss Osbourne di Borowczyk.

Nel 1979 l’autore francese ritroverà l’ispirazione, dirigendo un ultimo grande film, Fascination, pellicola formalmente più curata, abitata dalla dirompente bellezza di Brigitte Lahie, usata come icona di una femminilità lunare, Ecate nuda con indosso un mantello nero e una falce da mietitrice! Per il resto il film assume un tono più controllato, privo di quegli eccessi naif o psichedelici degli esordi; Fascination trova un suo equilibrio esemplare, oscillando tra cinema di consumo e autorialità, avvicinandosi al Nosferatu di Herzog e alla potenza macabra e poetica del Dottor Jekyll and Miss Osbourne di Borowczyk.

Negli anni ’90 il nostro tornerà alle tematiche degli inizi, riproponendo le sue vampire nell’interessante Les deux orphelines vampires (1995), ultima propaggine di un cinema senza futuro, girato sotto l’ombra annichilente dei grandi palazzi e dei grattacieli che sovrastano le icone cimiteriali, dentro a cui si rifugiano gli amati mostri, ultimi sopravvissuti di un mondo infantile e immaginifico.