Ecco la seconda parte di questa personale investigazione (contributo critico, centrifuga di anni e anni di visioni e re-visioni) basata stavolta sul cinema degli zombi novecenteschi. Anche qui, l’umile articolista, opta per un andamento catalogico e casuale delle pellicole che si vogliono salvare e del loro perché e percome.

Ecco la seconda parte di questa personale investigazione (contributo critico, centrifuga di anni e anni di visioni e re-visioni) basata stavolta sul cinema degli zombi novecenteschi. Anche qui, l’umile articolista, opta per un andamento catalogico e casuale delle pellicole che si vogliono salvare e del loro perché e percome.

Uno.

IL MESSIA DEL DIAVOLO (1973) di Willard Huyck & Gloria Katz.

Perché Huyck e Katz sono marito e moglie, futuri sceneggiatori per Lucas. Orbene, questo loro primo filmetto poverissimo e ultra sgranato, che somiglia a un filmato in pellicola di qualche matrimonio, è forse una paremia schizofrenica immaginata da una girl impazzita rinchiusa in un sanatorio. Forse che sì, forse che no, il bello comunque è che tutto fa veramente paura.

Perché è come se la notte dei living dead romeriani non ci fosse mai stata, come se Huyck e Katz non l’avessero mai vista, e quindi questo film rappresenta una possibile alternativa primigenia dalla quale avrebbero potuto generarsi diegesi completamente differenti. Un possibile nuovo inizio.

Perché è girato come un film arty insopportabile, con voci off che delirano alla Carmelo Bene, con toni sostenuti alla Antonioni, eppure ogni cosa è permeata da un clima di desolazione e silenzio, con gli abitanti che accendono di notte strani fuochi in riva la mare e se ne infischiano di tutto.

Perché c’è lo zombi negroide albino che è l’antistite che scruta il cielo della notte in attesa del nuovo ieromante.

Perché tutti gli epicori della cittadina sono dead people che aspettano e scrutano il cielo.

Perché la scena del supermercato è prima di quelle di Romero e qui non ha alcun valore politico, anche se il digrumare delle bocche zombi ha un suo peso. Comunque i luoghi sono iper-reali, astratti, come la casa dipinta del pittore, vero colpo di genio scenografico del film.

Perché la scena del cinema è perfetta, con l’acedia dei morti che guardano il film western e poi il loro lento cubare la vittima hippy. E che dire del cicisbeo riccastro e della Marianne Hill, qui frine incapace di una qualunque reazione finale per arginare l’apocalisse che si consuma sulle rive dell’Oceano.

Perché Fulci (o chi per lui, perché non credo che Fulci fosse così colto da conoscere questo film, allora, alla fine dei Settanta, impegnato com’era a girare un film dietro l’altro e spendere alla grande tutti i soldi che guadagnava…) è da qui che copia l’idea delle lacrime di sangue degli zombi che poi vedremo in “Paura”. E basterebbe questo per dire che il Messia è un capolavoro che non ha niente da invidiare al masterpiece di Romero.

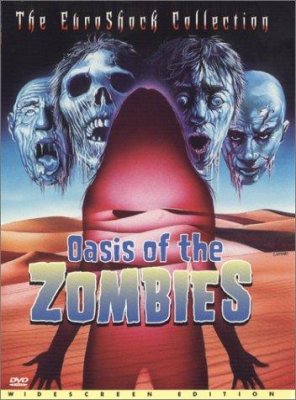

OASIS OF THE ZOMBIE… perché è un film di Jess Franco, zio Jess.

Perché l’Africa dona al film un’atmosfera surreale, sospesa e avventurosa, perfetta cornice per la storia salgariana che racconta (l’oro di Rommel, i nazi zombi, gli avidi e gli stolti).

Perché il plot è minimo, credo due righe su un foglietto spiegazzato, il resto del tempo è riempito dai paesaggi e dall’ecolalia di certe immagini, amalgamate coi suoni naturali (vento, versi indefiniti, raganelle) e tamburi o note arabe.

Perché gli attori sono meravigliosamente inutili, pure marionette senza psicologia mosse dalle esigenze archetipali della novella.

Perché il viaggio dei protagonisti sfuma dalla periferia di qualche avamposto occidentale alle dune desertiche, fango che si fa polvere e, poi, oasi e, forse, mare, libertà jazz.

LA NOTTE DEI 7 ASSASSINII di Paul Harrison.

Perché è un filmetto tranquillo, senza eccessi particolari. Tutto procede senza fretta, visto che buona parte della trama è occupata da una troupe di imbecilli che si reca nella solita magione maledetta per girare un film horror/satanico alla Al Adamson. I luoghi comuni (da leggere con accezione positiva, cioè realistica, in quanto la gang del cinema è realmente composta da una massa di idioti presuntuosi) del genere ci sono tutti: il regista dittatore, la prima attrice vanesia e sul crinale della decadenza fisica, la seconda attrice fighetta che si tromba lo sceneggiatore fesso convinto di quel che scrive, gli attrezzisti menefreghisti e sfruttati e l’attore maschile, alcolizzato e frustrato.

Perché c’è John Carradine, che da solo basta a dare lustro al tutto.

Perché la horda di morti non c’è, ma solo uno zombi posticcio, claudicante, che li ammazza tutti come cani e poi se ne torna nel loculo. Insomma: pochi mezzi, trama minimale, ma d’effetto. Un gioiellino.

L’OCCHIO NEL TRIANGOLO di Ken Wiederhorn.

Perché è il 1977 e, mentre il punk infetta l’Inghilterra e poi il mondo, questo film indipendente, fuori dai grossi giri, inaugura il microfilone dei nazizombi.

Perché Wiederhorne dirige con semplicità ed effetto, azzeccando prima di tutto l’ambientazione esotica-avventurosa da romanzo d’appendice, col gruppo di turisti diretti nella zona del Triangolo delle Bermuda. Tra di loro, il capitano della barchetta clandestina, John Carradine che, quando c’è, illumina d’immenso le scene; seguono il Luke Perry, scampato per un soffio dall’essere il cavaliere Jedi Luke del giocattolone demenziale “Star Wars”, Brooke Adams miss belle tettine e Peter Cushing magrissimo e spettrale nei panni di un ex gerarca nazi autorifugiatosi nella bad island.

Perché i nazi zombi sono dei robot con occhiali da saldatore alla Ranxerox, supersoldati che emergono a pelo d’acqua (e c’è chi si è immaginato quel pelo identico ai laghetti delle risaie…), consolidando un’atmosfera straniante, sospesa, magica. Il ritmo poi è ben dosato, con una prima parte di attesa e carica di presagi e poi l’implacabile massacro finale girato con senso di suspance e senza indulgere nel gore.

Perché è un capolavoro della paura.

NON SI DEVE PROFANARE IL SONNO DEI MORTI di Jorge Grau.

Perché Jorge Grau è stato uno dei più importanti registi di horror degli anni Settanta.

Perché si inizia nello swimming london di blow up, con le auto luccicanti, la modernità dei cartelloni e il culo cellulitico di una nudista riccioluta. Poi arriva Ray Sguardo d’amore nel ruolo della vita, ed è come se riprendesse e aggiornasse il personaggio di David Hammings del film di Antonioni, solo che qui il bello ha messo la testa a posto e fa l’antiquario ecologista e ha smesso di correre dietro alle modelle anoressiche. Nei fine settimana il nostro abbandona quella fogna a cielo aperto che è Londra e corre nella campagna fuori dal tempo, verdissima e magica. Ecco, la storia procede lentamente, addensando i presagi del male, ma senza strafare, diciamo piccole cose, piccoli segni, come un temporale lontano che inizia a mandare i primi bagliori: l’incidente, la Garbo, i villici ignoranti, la nuova macchina agricola per distruggere i parassiti, deux ex machina del pandemonio che verrà. Mentre disegna tutte queste cose, Grau scalda i capitali italiani e prepara Giannetto DeRossi che qui pone le basi della sua immortalità. Dopo arriva la critica ecologista, ma è quasi un post-scritto. L’immensa bellezza del film è tutta nell’intuizione di immaginare un outbreak zombesco di segno radicalmente opposto a quello di Romero. Là l’outbreak è distopia sociale, narrazione epica di un immediato scollarsi collettivo, scollarsi economico e politico che ci porta a scannarci tra di noi; l’outbreak di Grau è cortese, gentile e non si porta dietro cascami teorici. Nella campagna londinese, ancora incontaminata, nessuno si accorge che i morti risorgono, nessuno ci fa caso. Il cartolaio continua a fare il cartolaio, lo sbirro fascista continua a fare lo sbirro da poliziottesco, i contadini continuano a zappare e così via. L’epidemia scorre accanto alla vita quotidiana, ne fa parte, ne è una parte, una possibilità alternativa, ma nemmeno tanto. La cecità e l’ignoranza del borgo è altrettanto piatta (chiara direbbe Bartes), senza profondità come quella dei morti. E quando tutto rientra, perché qui il fuoco purifica e brucia e tutto rientra, i soli che se ne saranno accorti saranno i morti inconsapevoli. Ovvero i vivi e i morti.

Immenso, superiore al prototipo romeriano.

LA NAVE MALEDETTA di Armando DeOssorio.

Perché l’horror spagnolo era quello che era nei Settanta (Carlos Aguilar e il delizioso volumetto Lindau ce lo spiegano per bene e per male).

Perché Amando (o Armando?) DeOsssorio ha ripreso dei racconti di un tale Alfonso Becher e ha reinventato queste spettacolari figure spettrali di monaci zombi ciechi che caracollano lentissimamente, cigolando come mummie asciutte, deumidificate. Cosa succede in questo film piuttosto che in uno degli altri tre del ciclo? Allora, qui Jack Taylor si arrabatta con altri sconosciuti. L’approfondimento psicologico delle pedine è degno di un teatrino di marionette. La sceneggiatura credo del tutto assente. I dialoghi sono delle supercazzole antani blinda. E poi il tono piatto, serioso, privato di qualunque ironia, contribuisce a creare un’atmosfera metafisica, fuori dal tempo. La nebbia insistente e la sezione del vascello sono già carpenteriane. Ma è il tempo, dicevo, la summa teologica del film. Il tempo che non scorre e si trascina (dai personaggi fino a noi, fino alle nostre palle pelose) su un’ora e mezza di niente. Alla fine ti sembra di essere per davvero trascinato dentro a quel gorgo di canti liturgici urticanti e templari satanici incazzati, supremi sacerdoti, riformatori della chiesa lovecraftiana, officianti nel pantheon privato del solitario di Providence. Perché la pancia del vascello potrebbe benissimo essere il giaciglio ligneo della biblioteca di Babele, dei manoscritti Pnakiotici, del Al Azif.

Perché la poltroneria esasperata della pellicola è lontana anni luce dai Multiplex 3D; rivisto oggi, questo lavoro appare quasi una sfida luddista, un irripetibile manufatto di inconsistenza da schiantare contro i pixel dei game.

DAWN OF THE DEAD di George Romero.

Perché è il film che sancisce definitivamente la maturità dell’horror moderno. A questo punto il gotico Hammer deve chiudere i battenti: castelli, catene, orfanotrofi, vaghezze dei luoghi rupestri sostituite dalla logica del capitalismo (quando ancora ce n’era uno); l’educazione alla civiltà è svanita di fronte a horde non pensanti, non organizzate che deambulano senza uno scopo preciso, anzi uno scopo ce l’hanno: l’omogenizzazione dei gusti, il brand marketing democratico, perché questo 1978 USA sono i nostri Novanta e anni Zero. Gli zombi sono dei bambini, ci dice zio George, dei bimbi che rifiutano di tenere un comportamento consono alla loro età (ovvero giacere nella tomba e putrefarsi); gli zombi come avatar del capitalismo, perché kids are all right, la forma è la sostanza, basta vendere, vendere, vendere, consumare, consumare, consumare, crepare, crepare, crepare; ok, l’universo diegetico del film ha esaurito i bisogni reali (sfamarsi, bere, sopravvivere decentemente…), quindi bisogna inventarsi nuovi bisogni, creare nuovi campi di consumo fittizio; ecco allora l’esigenza di superare il capitalismo con una economia globale, basata sul consumo indifferenziato, sullo mangiucchiare merendine e tecnologia o carne umana, sbafarsi gli adulti e rimanere per sempre children molestati, ibernati in un tempo del consumo veloce e distratto, da fast fucking food; i consumatori sono sovrani, ai cittadini non resta che rifugiarsi in un market, poi il volo finale con l’elicottero, preludio di un suicidio esemplare.

Perché ne esistono due versioni per noi scimmie schizofreniche dell’horror: una pallosa di zio George, una frullata, veloce, scazzusa, dove tutto quello di cui sopra rimane, ma alleggerito dalla proverbiale ignoranza italica del romanaccio Argento, uomo dalla sensibilità equiparabile a un volumetto dello Squalo. Dawn of the comics.

LES RAISINS DE LA MORT di Jean Rollin.

Perché se si ama questo genere di film non si devono provare complessi verso il gusto e l’estetica. Cattivo gusto e buon gusto sono chimere irraggiungibili. Ognuno ha i suoi e se li tiene cari. Per me questo è (insieme a quello di Grau) il migliore in assoluto. Una Brigitte Lahaie da sturbo, con tette fruttate e culo da Madonna. Compare come la Barbara Steel del gotico all’italiana (genere a cui il regista francese ha sempre guardato con rispetto), poi però si comporta come la femme fatale da porno-fumetto che è. La trama ricorda molto il film di Grau, ancora zombi ecologici, le campagne e l’epidemia che scoppia all’insaputa del resto del mondo. Solo che qui tutto è asciugato, ridotto al minimo, all’osso. Trama, plot, personaggi, intreccio. Tutto scomparso, ingoiato dal pesticida maledetto. Il vagabondare della protagonista per la campagna è senza struttura, una scena appoggiata alla seguente, nessun crescendo, nessun climax. I dialoghi sono verbosi, inessenziali. La recitazione ininfluente, a tratti catatonica, come nell’Herzog di “Cuore di vetro”. Il trucco dei morti assomiglia al pomodoro della pizza margherita spalmato sulla faccia. Eppure il cinereo della campagna autunnale costruisce un’atmosfera di desolazione e abbandono da post-atomico agreste. L’apocalisse di Rollin è discreta e gentile come il suo autore; alla fine, la vera malinconia è nel non essere ancora morti, nel non potersi abbandonare, lasciarsi andare, ricongiungersi tra i filari.

Basta una goccia di sangue, però…

LE NOTTI EROTICHE DEI MORTI VIVENTI di Joe D’Amato.

Perché è l’ultimo e alla fine mi sono deciso di metterlo, anche perché volevo parlare dello zombi movie all’italiana a parte, ma poi mi sono detto che sulla Zona ne aveva già parlato gente più brava e seria di me, quindi meglio finirla.

Perché, come sopra, i gusti sono gusti e a me piace, è sempre piaciuto parecchio e continuerà a piacere finché non morirò. La prima volta che l’ho visto non sapevo nemmeno chi fosse il regista. Era una vecchia copia in vhs con le parti porno al loro posto. Il colore andava e veniva e l’immagine ballava il cha cha cha, ma si poteva sentire benissimo. Manlio Cerosimo che fa l’architetto è impagabile, uno con una faccia così da gaudente che si è preso un laurea!!! Lo mandano sull’isola maledetta di tanta letteratura d’appendice. L’idea è quella di asfaltare tutto, quintali di cemento e natura addio. Peccato che sull’atollo ci sia un cimitero vudù di morti e toccare le lapidi, spostarle, sarebbe un sacrilegio. Laura Gemser è la sacerdotessa dei morti, presenza fantasmatica e lunare. George Eastman fa il barcaiolo alla Mister No. Nella prima parte è più un porno canonico con Manlio che scopa a più non posso. Poi si arriva sull’isola e le notti americane contornano i personaggi. Cerosimo che se la prende col vecchio cieco sull’isola è irraggiungibile: a ogni cosa che succede lui è convinto che dietro ci sia lo zampino del vecchio rompicoglioni. Cerosimo non crede alla magia, non vede oltre il suo naso. Lui è il capitalismo spinto del Novecento. Il vecchio è tutto ciò che il capitalismo ha rimosso, è il perturbante del film. Poi arrivano i morti caracollanti. Sfibrati dalla fame, povere ossa calcinate fasciate da stole polverose. Siamo all’antitesi di Romero. Il richiamo è a Fulci e al suo zombi, solo che qui, D’Amato, banalizza il dettato fulciano (cinematograficamente ricco di suggestioni e citazioni) e lo alleggerisce da ogni riferimento colto. La notte americana di Joe è ridicola e dolcissima al medesimo tempo. I personaggi degli archetipi così perfetti nella loro innaturale naturalezza. Che ci sia una fine e un inizio è superfluo. Lo si potrebbe vedere a pezzi, svogliatamente, di passaggio, mentre si dorme. Il film non cambierebbe di una virgola. Continuerebbe a brillare nella sua luce marmifera. Exploitation pura al 100%.