Nonostante l’età d’oro della cronaca nera (in particolare quella legata agli omicidi seriali) trovi le sue radici negli anni ’80, dopo la lunga stagione del terrorismo stragista europeo, mai come in questi ultimi anni i media sembrano aver affinato le armi di una narrazione totale (penso in particolare ad una trasmissione artefatta come Quarto Grado, ripensata esteticamente da Gianluigi Nuzzi) capace di ibridare i linguaggi e mescolare tra di loro i differenti casi criminali, fino a formare una sorta di ipertesto dell’inquietudine e della morbosità, sorta di contraltare e deriva di questa società virtuale. Chi critica la cronaca nera lo fa dicendo che i crimini (ad esempio in Italia) sono molto diminuiti negli ultimi trent’anni e che non sono certo delitti mediatici come quelli di Avetrana, di Yara o Garlasco a spostarne la percentuale.

Nonostante l’età d’oro della cronaca nera (in particolare quella legata agli omicidi seriali) trovi le sue radici negli anni ’80, dopo la lunga stagione del terrorismo stragista europeo, mai come in questi ultimi anni i media sembrano aver affinato le armi di una narrazione totale (penso in particolare ad una trasmissione artefatta come Quarto Grado, ripensata esteticamente da Gianluigi Nuzzi) capace di ibridare i linguaggi e mescolare tra di loro i differenti casi criminali, fino a formare una sorta di ipertesto dell’inquietudine e della morbosità, sorta di contraltare e deriva di questa società virtuale. Chi critica la cronaca nera lo fa dicendo che i crimini (ad esempio in Italia) sono molto diminuiti negli ultimi trent’anni e che non sono certo delitti mediatici come quelli di Avetrana, di Yara o Garlasco a spostarne la percentuale.

Dunque? La cronaca nera è stato un termometro politico spesso utilizzato dai vari partiti per rinfocolare paure, razzismi e pregiudizi? Certo. Eppure la cronaca, con la sua abbondanza di particolari, psicologi, criminologi, esperti forensi e set televisivi ipertecnologici sembra smarcarsi dai dati della realtà per scivolare in un monologo accattivante e seducente che si rivolge un po’ a tutti e a nessuno, a destinatari dal basso profilo culturale, agli anziani, agli emarginati, a chiunque senta il bisogno di esorcizzare con la spettacolarizzazione il proprio dolore e quello del mondo. Poco importa che ciò di cui parla la cronaca nera corrisponda a delle emergenze effettive: la cronaca, nonostante le sue pretese neorealistiche (sempre a rincorrere il presente, l’attualità della notizia tragica da consumare quando il sangue è ancora caldo, gocciolante e l’assassino, come nel caso di Avetrana, è sotto i riflettori, pronto a rilasciare l’ennesima intervista) e il suo voyeurismo, risponde a un’esigenza che sarebbe ipocrita e riduttivo limitare a certe fasce sociali: il crimine è il tratto peculiare della specie umana, ne è l’aspetto segreto e inconfessabile, qualcosa di antisociale e impenetrabile che nessuna costituzione o raccolta di leggi potrà mai scalfire e isolare; il crimine ci suggerisce che il peggio è sempre in agguato e che la vita, prima o poi, avrà fine nel peggiore dei modi. Al male non è possibile porre alcun argine e per questo siamo tenuti ad immaginare in continuazione ciò che potrebbe accadere a noi o ai nostri cari, quasi un monito a cui non possiamo sfuggire: ai crimini quotidiani si sostituiscono impercettibilmente crimini mitologici, letterali, leggendari.

Dunque? La cronaca nera è stato un termometro politico spesso utilizzato dai vari partiti per rinfocolare paure, razzismi e pregiudizi? Certo. Eppure la cronaca, con la sua abbondanza di particolari, psicologi, criminologi, esperti forensi e set televisivi ipertecnologici sembra smarcarsi dai dati della realtà per scivolare in un monologo accattivante e seducente che si rivolge un po’ a tutti e a nessuno, a destinatari dal basso profilo culturale, agli anziani, agli emarginati, a chiunque senta il bisogno di esorcizzare con la spettacolarizzazione il proprio dolore e quello del mondo. Poco importa che ciò di cui parla la cronaca nera corrisponda a delle emergenze effettive: la cronaca, nonostante le sue pretese neorealistiche (sempre a rincorrere il presente, l’attualità della notizia tragica da consumare quando il sangue è ancora caldo, gocciolante e l’assassino, come nel caso di Avetrana, è sotto i riflettori, pronto a rilasciare l’ennesima intervista) e il suo voyeurismo, risponde a un’esigenza che sarebbe ipocrita e riduttivo limitare a certe fasce sociali: il crimine è il tratto peculiare della specie umana, ne è l’aspetto segreto e inconfessabile, qualcosa di antisociale e impenetrabile che nessuna costituzione o raccolta di leggi potrà mai scalfire e isolare; il crimine ci suggerisce che il peggio è sempre in agguato e che la vita, prima o poi, avrà fine nel peggiore dei modi. Al male non è possibile porre alcun argine e per questo siamo tenuti ad immaginare in continuazione ciò che potrebbe accadere a noi o ai nostri cari, quasi un monito a cui non possiamo sfuggire: ai crimini quotidiani si sostituiscono impercettibilmente crimini mitologici, letterali, leggendari.

Le figure dei criminali sfumano dalle loro forme realistiche e trascendono in doppi capace di attraversare lo spazio e il tempo e riconfigurarsi in forme sempre nuove, ibride, potenzialmente infinite. Un continuum di corpi sezionati, smembrati, assemblati in un gigantesco fotomontaggio digitale. Il controllo totale che questi assassini seriali esercitano sulle membra delle loro vittime ha un aspetto sacrale, perché la loro necrofilia psicosessuale ha sempre un significato ritualistico e primordiale, non lontano dalla schiavitù dei corpi operata dal capitalismo di ieri e di oggi, dove i corpi dei lavoratori possono essere schiantati e smembrati nelle fabbriche disumanizzate e robotiche (Pomigliano? in Cina?) o controllati e pedinati sulle loro biciclette dagli strumenti basilari del lavoro come gli smartphone (penso ai rider torinesi); d’altronde la solitudine estrema del lavoratore digitale di oggi era già stata compresa da Marx, che nelle merci leggeva qualcosa di mistico, una sottigliezza metafisica, quasi un valore arcano che trascende l’oggetto in sé e lo trasforma in una reliquia religiosa (come i vari iPhone che promettono di spalancare la porta di altre realtà aumentate), in un feticcio capace di aiutarci da un punto di vista finanziario e spirituale e per il quale vale la pena innalzare un tempio di scheletri e teschi di vittime, così come sognava il buon Jeffrey Dahmer.

Le figure dei criminali sfumano dalle loro forme realistiche e trascendono in doppi capace di attraversare lo spazio e il tempo e riconfigurarsi in forme sempre nuove, ibride, potenzialmente infinite. Un continuum di corpi sezionati, smembrati, assemblati in un gigantesco fotomontaggio digitale. Il controllo totale che questi assassini seriali esercitano sulle membra delle loro vittime ha un aspetto sacrale, perché la loro necrofilia psicosessuale ha sempre un significato ritualistico e primordiale, non lontano dalla schiavitù dei corpi operata dal capitalismo di ieri e di oggi, dove i corpi dei lavoratori possono essere schiantati e smembrati nelle fabbriche disumanizzate e robotiche (Pomigliano? in Cina?) o controllati e pedinati sulle loro biciclette dagli strumenti basilari del lavoro come gli smartphone (penso ai rider torinesi); d’altronde la solitudine estrema del lavoratore digitale di oggi era già stata compresa da Marx, che nelle merci leggeva qualcosa di mistico, una sottigliezza metafisica, quasi un valore arcano che trascende l’oggetto in sé e lo trasforma in una reliquia religiosa (come i vari iPhone che promettono di spalancare la porta di altre realtà aumentate), in un feticcio capace di aiutarci da un punto di vista finanziario e spirituale e per il quale vale la pena innalzare un tempio di scheletri e teschi di vittime, così come sognava il buon Jeffrey Dahmer.

Infinite sono le pagine dedicate a questo continuum di super-marionette disarticolate, infiniti gli intrecci, le ripetizioni ossessive dei killer, tanto che alla fine queste storie macabre finiscono per assomigliarsi tutte, confondersi, sfumare in una seduzione bassa e continua, quasi una stuzzicante speculazione sulle molte realtà esistenti, dimensioni che miscugliano falso, portentoso e banale, lasciando vedere in un’estasi fissa le spirali roteanti di un grande sogno primordiale inseguito dai vari killer; ombre dell’unheimliches dell’inconscio digitale; tutto ciò che immaginiamo o vediamo dai nostri teleschermi (anche le pagine di un libro sono diventate dei piccoli teleschermi) diviene realtà, un suo riflesso fatto di viscere, fibre, fantasmi e occhi che sondano nelle immagini l’interno dei corpi, delle anime, diventando spudoratamente pornografia, epigrafe d’un’eccitazione.

Infinite sono le pagine dedicate a questo continuum di super-marionette disarticolate, infiniti gli intrecci, le ripetizioni ossessive dei killer, tanto che alla fine queste storie macabre finiscono per assomigliarsi tutte, confondersi, sfumare in una seduzione bassa e continua, quasi una stuzzicante speculazione sulle molte realtà esistenti, dimensioni che miscugliano falso, portentoso e banale, lasciando vedere in un’estasi fissa le spirali roteanti di un grande sogno primordiale inseguito dai vari killer; ombre dell’unheimliches dell’inconscio digitale; tutto ciò che immaginiamo o vediamo dai nostri teleschermi (anche le pagine di un libro sono diventate dei piccoli teleschermi) diviene realtà, un suo riflesso fatto di viscere, fibre, fantasmi e occhi che sondano nelle immagini l’interno dei corpi, delle anime, diventando spudoratamente pornografia, epigrafe d’un’eccitazione.

E queste realtà sono abitate da creature di altri mondi inconsci, ombre capaci di scivolare dentro e fuori dal nostro mondo normale, capaci di immergersi in un sogno che dà loro l’energia necessaria per eseguire prodezze inconcepibili, sognare sistematicamente situazioni al limite di ciò che consideriamo reale; ed ecco allora che l’oscurità della notte li partorisce dall’abisso del mestruo, questi mostri, questi uomini alla fine di un continuum in cui hanno finito per smarrirsi dentro le loro stesse fantasie malate.

Ecco allora i mostri di Firenze buttarsi sulle fessure delle donne, perché in quella crepa mestruale s’apriva un passaggio tra i mondi, un sogno di sangue sognato con l’occhio pupilla da cui usciva fuori qualcosa che non era un sosia, bensì una figura orrenda, minacciosa che ci somigliava. Di questi sosia e questi doppi parlano molti libri. Ruben De Luca, Omicida e artista, Magi Edizioni 2006, è un volume che trova il suo cuore nell’accostare la figura del serial killer a quella dell’artista, entrambi legati dall’esigenza di creare, di rappresentare simbolicamente il loro mondo interiore, le loro fantasie; non a caso, molti assassini seriali, dopo la cattura, scoprono in prigione una passione per la pittura, medium adatto per catturare e condensare in un’immagine totemica le loro energie pulsionali. La staticità del quadro appare adatta al voyeur, bisognoso di fissare concretamente l’immagine che lo ossessiona, una pulsione cristallina e statica che poco si accomuna con la fluidità della scrittura o del cinema. Il pittore (o l’assassino) vive isolato in una dimensione interna e utilizza il pennello (o il coltello) per far emergere i vuoti o le forme del corpo, eliminando il superfluo, portando la sua ricerca interiore a concretizzarsi nelle forme di un dipinto (o di un corpo oscenamente martoriato).

Ecco allora i mostri di Firenze buttarsi sulle fessure delle donne, perché in quella crepa mestruale s’apriva un passaggio tra i mondi, un sogno di sangue sognato con l’occhio pupilla da cui usciva fuori qualcosa che non era un sosia, bensì una figura orrenda, minacciosa che ci somigliava. Di questi sosia e questi doppi parlano molti libri. Ruben De Luca, Omicida e artista, Magi Edizioni 2006, è un volume che trova il suo cuore nell’accostare la figura del serial killer a quella dell’artista, entrambi legati dall’esigenza di creare, di rappresentare simbolicamente il loro mondo interiore, le loro fantasie; non a caso, molti assassini seriali, dopo la cattura, scoprono in prigione una passione per la pittura, medium adatto per catturare e condensare in un’immagine totemica le loro energie pulsionali. La staticità del quadro appare adatta al voyeur, bisognoso di fissare concretamente l’immagine che lo ossessiona, una pulsione cristallina e statica che poco si accomuna con la fluidità della scrittura o del cinema. Il pittore (o l’assassino) vive isolato in una dimensione interna e utilizza il pennello (o il coltello) per far emergere i vuoti o le forme del corpo, eliminando il superfluo, portando la sua ricerca interiore a concretizzarsi nelle forme di un dipinto (o di un corpo oscenamente martoriato).

De Luca passa in rassegna tutti i casi di assassini pittori o di pittori affascinati dalla pornografia violenta della morte (come Dix, Grosz e Bellmer, artisti di quella Repubblica di Weimar fortemente segnata da omicidi seriali e macabre aberrazioni sessuali e cannibaliche perpetrate da criminali come Haarmann, Denke, Kurten, Grossman, alfieri dell’incubo in un paese messo in ginocchio dalle sanzioni del dopo guerra e affamato da una grave carestia; in questo contesto Dix e Grosz in particolare coltivano un culto di morte fatto di acquerelli cadaverici su prostitute martoriate dai coltelli di novelli Jack lo squartatore, stupri, feticismo, masochismo e sfumature dettagliate nella raffigurazione dei corpi feriti, aperti, in stato di putrefazione avanzata), raggiungendo i punti più alti del saggio nella descrizione della scena del crimine del serial killer (ancora oggi ignoto) di Perpignan, stazioncina francese teatro di quattro delitti ai confine con l’irreale, forse connessi con un quadro del 1965 di Dalì, a sua volta ossessionato dalla stazioncina, a suo dire varco dimensionale per altri mondi, altre realtà, altri passaggi lynchiani dell’irreale (e su questo rimando a tutta la terza stagione di Twin Peaks, laboratorio narrativo fatto di vuoti e derive dell’inconscio del suo autore).

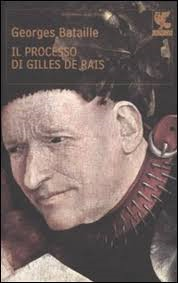

Un mostro antico, per certi versi modernissimo, è anche Gilles De Rais, il maresciallo e signore di Rais, compagno d’armi di Giovanna D’Arco, passato alla storia come sodomita, evocatore di demoni e mangiatore di bambini, la cui vicenda viene ricostruita con macabra teatralità dal bel libro di George Bataille (un irregolare surrealista) Il processo di Gilles De Rais, edito da Guanda. Bataille conduce un’inchiesta sulle minute latine del processo originale, svoltosi nel 1440, e ci descrive un mostro all’epoca reale, presto sfumato nel mito e divenuto un portatore simbolico di qualcosa che aleggia nelle profondità dell’inconscio: innesti, suture, combinazioni o sovrapposizioni d’una creatura metamorfica che collega i sacrifici imbevuti di luce degli Aztechi sulla sommità delle loro piramidi con l’odio per il giorno, per la vita, a favore di un desiderio per la notte densa come pece. Gilles De Rais è un mostro sacro, a metà tra un’umanità arcaica e un dissennato cristianesimo che attribuisce all’etimologia dell’Orco feudatario una connotazione magica e asimmetrica che lo trasforma in un contes in versi, La Barbe Bleue, dove la componente sadica della cronaca vera di De Rais si estende alla letteratura infantile, lavorando sui traumi rimossi, i desideri inconfessati di ordine sessuale e le pulsioni indicibili che si agitano nell’autonomia psico-labile del nostro cervello.

Un mostro antico, per certi versi modernissimo, è anche Gilles De Rais, il maresciallo e signore di Rais, compagno d’armi di Giovanna D’Arco, passato alla storia come sodomita, evocatore di demoni e mangiatore di bambini, la cui vicenda viene ricostruita con macabra teatralità dal bel libro di George Bataille (un irregolare surrealista) Il processo di Gilles De Rais, edito da Guanda. Bataille conduce un’inchiesta sulle minute latine del processo originale, svoltosi nel 1440, e ci descrive un mostro all’epoca reale, presto sfumato nel mito e divenuto un portatore simbolico di qualcosa che aleggia nelle profondità dell’inconscio: innesti, suture, combinazioni o sovrapposizioni d’una creatura metamorfica che collega i sacrifici imbevuti di luce degli Aztechi sulla sommità delle loro piramidi con l’odio per il giorno, per la vita, a favore di un desiderio per la notte densa come pece. Gilles De Rais è un mostro sacro, a metà tra un’umanità arcaica e un dissennato cristianesimo che attribuisce all’etimologia dell’Orco feudatario una connotazione magica e asimmetrica che lo trasforma in un contes in versi, La Barbe Bleue, dove la componente sadica della cronaca vera di De Rais si estende alla letteratura infantile, lavorando sui traumi rimossi, i desideri inconfessati di ordine sessuale e le pulsioni indicibili che si agitano nell’autonomia psico-labile del nostro cervello.

Ancora continuum. Ancora doppi.

Mindhunter di John Douglas, Longanesi 2017, libro dal quale è stata tratta la serie Netflix prodotta da Charlize Theron e diretta da David Fincher (Zodiac). Douglas è stato il primo profiler dell’FBI e in questo saggio (scritto in collaborazione con Mark Olshaker, produttore del programma Mind of a Serial Killer) ripercorre i lunghi anni passati nell’Unità investigativa a dare la caccia a spietati criminali. Attraverso il racconto di Douglas si dipana l’America “nuova” degli anni ’70 e ’80, un paese dei balocchi percorso da hippies, poliziotti, studentesse, disadattati e burocrati d’ogni tipo, tutti a caccia di un biglietto vincente. Tra di loro, quasi invisibili, una nuova specie di criminali, che poi tanto nuova non è, visto che ci sono sempre stati uomini ai margini della vita, spesso con traumi famigliari alle spalle, torreggiati da madri dispotiche o assenti, uomini a caccia di ragazzine fresche di college da far finire nel bagagliaio di qualche auto. Così Douglas accatasta casi di nera oltre la soglia del possibile, descrivendo le menti di mostri reali e quotidiani, addirittura simpatici; periti elettronici, impiegati postali, aspiranti poliziotti, nipotini sadici e feticisti del vecchio zio Jack lo squartatore; tutti accomunati dal bisogno di riscattarsi dalla loro nullità e scaricare la loro collera su corpi femminili. Nullità assurte a celebrità nazionali, immortalate dai quotidiani nel museo degli orrori della nostra psiche collettiva.

Mindhunter di John Douglas, Longanesi 2017, libro dal quale è stata tratta la serie Netflix prodotta da Charlize Theron e diretta da David Fincher (Zodiac). Douglas è stato il primo profiler dell’FBI e in questo saggio (scritto in collaborazione con Mark Olshaker, produttore del programma Mind of a Serial Killer) ripercorre i lunghi anni passati nell’Unità investigativa a dare la caccia a spietati criminali. Attraverso il racconto di Douglas si dipana l’America “nuova” degli anni ’70 e ’80, un paese dei balocchi percorso da hippies, poliziotti, studentesse, disadattati e burocrati d’ogni tipo, tutti a caccia di un biglietto vincente. Tra di loro, quasi invisibili, una nuova specie di criminali, che poi tanto nuova non è, visto che ci sono sempre stati uomini ai margini della vita, spesso con traumi famigliari alle spalle, torreggiati da madri dispotiche o assenti, uomini a caccia di ragazzine fresche di college da far finire nel bagagliaio di qualche auto. Così Douglas accatasta casi di nera oltre la soglia del possibile, descrivendo le menti di mostri reali e quotidiani, addirittura simpatici; periti elettronici, impiegati postali, aspiranti poliziotti, nipotini sadici e feticisti del vecchio zio Jack lo squartatore; tutti accomunati dal bisogno di riscattarsi dalla loro nullità e scaricare la loro collera su corpi femminili. Nullità assurte a celebrità nazionali, immortalate dai quotidiani nel museo degli orrori della nostra psiche collettiva.

E’ da questa psiche massmediatica che esce il killer del Green River, immortalato da David Reichert nel saggio omonimo edito da Mondadori nel 2004. Reichert è stato uno dei detective che ha dato la caccia a un mostro sanguinario e senza volto che ha ucciso quasi 50 donne dal 1982 fino all’arresto nel 2001. E’ probabile che Nic Pizzolatto si sia ispirato a questo episodio della cronaca nera per definire le atmosfere del suo True Detective stagione 1. Il killer del Green River operava in una grande area boschiva nei dintorni di Seattle, prelevando le sue vittime dallo Strip, ossia la Pacific Highway, un tratto di strada dove si alternavano motel economici e anonimi, bar e supermercati h24 e dove le esigenze degli uomini d’affari trovavano sfogo su prostitute minorenni in perenne fuga dalle loro famiglie; il Green River si immergeva in questo mondo oscuro e illegale, dove tra epidemie di crack e lo spettro imminente dell’HIV, le ragazzine si concedevano per pochi spiccioli agli estranei, esponendosi al rischio di finire strangolate e violentate e infine abbandonandole lungo il corso del fiume. Quando il Green River inizia a riconsegnare un corpo dietro l’altro, è chiaro che c’è un pazzo pericolosissimo in giro. Gli esperti dell’FBI planano da Quantico e confezionano i loro profili (tra loro anche John Douglas e Robert Keppel), senza arrivare a nulla. Le adolescenti squattrinate e vulnerabili continuavano a prostituirsi, dormendo sotto i cavalcavia o le pensiline dei moli, isolandosi in macchina con sciacalli dall’elevatissimo livello di depravazione. Intanto la vegetazione fitta e impervia del Green River continua a favorire il mostro e i suoi rituali sui corpi. Strane piramidi infilate a forza nelle vagine, pesci posati sui seni, evidenti tracce di violenza carnale sui corpi putrefatti delle vittime, segno che il killer è un necrofilo all’ultimo stadio, l’ennesimo impotente affetto da turbe infantili, affascinato dall’idea di congiungersi con donne morte per non farsi intrappolare dai sentimenti. Alla fine, quando nessuno ci sperava più, sarà una traccia di DNA, conservata per più di vent’anni, a incastrare uno dei tanti sospettati, fin dall’inizio lambiti dalle indagini. E sul Green River calerà nuovamente il silenzio, in attesa che altri predatori riaffiorino dall’inferno del loro passato, pronti a torturare nuove donne e bambini. Altri psicopatici travestiti da signori maturi e gentili…

E’ da questa psiche massmediatica che esce il killer del Green River, immortalato da David Reichert nel saggio omonimo edito da Mondadori nel 2004. Reichert è stato uno dei detective che ha dato la caccia a un mostro sanguinario e senza volto che ha ucciso quasi 50 donne dal 1982 fino all’arresto nel 2001. E’ probabile che Nic Pizzolatto si sia ispirato a questo episodio della cronaca nera per definire le atmosfere del suo True Detective stagione 1. Il killer del Green River operava in una grande area boschiva nei dintorni di Seattle, prelevando le sue vittime dallo Strip, ossia la Pacific Highway, un tratto di strada dove si alternavano motel economici e anonimi, bar e supermercati h24 e dove le esigenze degli uomini d’affari trovavano sfogo su prostitute minorenni in perenne fuga dalle loro famiglie; il Green River si immergeva in questo mondo oscuro e illegale, dove tra epidemie di crack e lo spettro imminente dell’HIV, le ragazzine si concedevano per pochi spiccioli agli estranei, esponendosi al rischio di finire strangolate e violentate e infine abbandonandole lungo il corso del fiume. Quando il Green River inizia a riconsegnare un corpo dietro l’altro, è chiaro che c’è un pazzo pericolosissimo in giro. Gli esperti dell’FBI planano da Quantico e confezionano i loro profili (tra loro anche John Douglas e Robert Keppel), senza arrivare a nulla. Le adolescenti squattrinate e vulnerabili continuavano a prostituirsi, dormendo sotto i cavalcavia o le pensiline dei moli, isolandosi in macchina con sciacalli dall’elevatissimo livello di depravazione. Intanto la vegetazione fitta e impervia del Green River continua a favorire il mostro e i suoi rituali sui corpi. Strane piramidi infilate a forza nelle vagine, pesci posati sui seni, evidenti tracce di violenza carnale sui corpi putrefatti delle vittime, segno che il killer è un necrofilo all’ultimo stadio, l’ennesimo impotente affetto da turbe infantili, affascinato dall’idea di congiungersi con donne morte per non farsi intrappolare dai sentimenti. Alla fine, quando nessuno ci sperava più, sarà una traccia di DNA, conservata per più di vent’anni, a incastrare uno dei tanti sospettati, fin dall’inizio lambiti dalle indagini. E sul Green River calerà nuovamente il silenzio, in attesa che altri predatori riaffiorino dall’inferno del loro passato, pronti a torturare nuove donne e bambini. Altri psicopatici travestiti da signori maturi e gentili…

Alvaro Fiorucci, giornalista Rai di lungo corso, è autore di un’inchiesta puntigliosa ed essenziale, Il cacciatore di bambini, biografia non autorizzata del mostro di Foligno (Morlacchi 2013). Il libro è esile, affidato a una prosa minimale e sconnessa, raccolta in brevissimi capitoletti, simili ai pezzi esplosi di un puzzle narrativo. Il mostro di Foligno, appunto. Erano gli anni ’90, dopotutto un altro mondo. Nel mostro di Foligno ci finisce tutto. Un mitomane, Stefano Spilotros, desideroso di far colpo sulla ex fidanzata. Paesini di provincia, separati tra loro da piccoli fiumiciattoli in mezzo ai campi. Luoghi fatti di dirupi, sterpi, frazioni su per la montagna dove, dicono, di notte si vedono le ombre e i fuochi degli adoratori del dark lord. Animali sgozzati, luna piena, sette. Strane telefonate mute che arrivano alla stazione dei Carabinieri. Fogliettini vergati a mano, con una scrittura ferma e regolare, senz’anima. Sono i foglietti a quadretti del mostro bambino. Un mostro infantile e solitario che abbandona il corpicino del primo bambino in una discarica. In quegli anni scomodarono persino la SAM, quella del mostro di Firenze. Il mostro di Foligno però è un altro genere di mostro. Imparentato forse con le ombre dissolute di Grossmann, Kurten, Haarmann e Karl Denke, o con il mostro delle bambine di Roma nell’Italia fascista. Il vero mostro però non è un macellaio della Repubblica di Weimar e nemmeno un pastore anglicano, bensì un geometra dal viso innocente, anonimo, insignificante. Luigi Chiatti. Un ragazzo poco più grande delle sue vittime, stanco della sua solitudine sessuale. Gli omicidi brutali di Chiatti sono all’apparenza immotivati, casuali. Eppure il geometra di Foligno aveva un piano, un progetto utopistico che Fiorucci lascia emergere dagli atti, dalle stesse parole del mostro bambino: Chiatti voleva rapire dei bambini e fuggire via con loro, ricreare una comunità in cui gli adulti erano banditi, in cui il male (di cui gli adulti sono portatori) sarebbe stato bandito. Chiatti aveva lavorato a lungo al suo piano, preparando gli indumenti dei bambini, il cibo, cercando il sito adatto in cui ricostruire il suo nuovo mondo. I delitti furono un intermezzo, uno sbaglio, delle pulsioni mal controllate, sfociate in una parafilia sadica che lo portò a intrufolarsi nel cimitero di una delle sue vittime e rubarne la foto dalla lapide. Fiorucci conclude il libro ritornando dove tutto era iniziato, tra quelle campagne percorse dalle biglie di vetro dei bambini e dagli alberi di noci, dove durante le sere d’estate i bambini hanno ripreso ad uscire, in attesa che altri mostri maturino i loro sogni.

Alvaro Fiorucci, giornalista Rai di lungo corso, è autore di un’inchiesta puntigliosa ed essenziale, Il cacciatore di bambini, biografia non autorizzata del mostro di Foligno (Morlacchi 2013). Il libro è esile, affidato a una prosa minimale e sconnessa, raccolta in brevissimi capitoletti, simili ai pezzi esplosi di un puzzle narrativo. Il mostro di Foligno, appunto. Erano gli anni ’90, dopotutto un altro mondo. Nel mostro di Foligno ci finisce tutto. Un mitomane, Stefano Spilotros, desideroso di far colpo sulla ex fidanzata. Paesini di provincia, separati tra loro da piccoli fiumiciattoli in mezzo ai campi. Luoghi fatti di dirupi, sterpi, frazioni su per la montagna dove, dicono, di notte si vedono le ombre e i fuochi degli adoratori del dark lord. Animali sgozzati, luna piena, sette. Strane telefonate mute che arrivano alla stazione dei Carabinieri. Fogliettini vergati a mano, con una scrittura ferma e regolare, senz’anima. Sono i foglietti a quadretti del mostro bambino. Un mostro infantile e solitario che abbandona il corpicino del primo bambino in una discarica. In quegli anni scomodarono persino la SAM, quella del mostro di Firenze. Il mostro di Foligno però è un altro genere di mostro. Imparentato forse con le ombre dissolute di Grossmann, Kurten, Haarmann e Karl Denke, o con il mostro delle bambine di Roma nell’Italia fascista. Il vero mostro però non è un macellaio della Repubblica di Weimar e nemmeno un pastore anglicano, bensì un geometra dal viso innocente, anonimo, insignificante. Luigi Chiatti. Un ragazzo poco più grande delle sue vittime, stanco della sua solitudine sessuale. Gli omicidi brutali di Chiatti sono all’apparenza immotivati, casuali. Eppure il geometra di Foligno aveva un piano, un progetto utopistico che Fiorucci lascia emergere dagli atti, dalle stesse parole del mostro bambino: Chiatti voleva rapire dei bambini e fuggire via con loro, ricreare una comunità in cui gli adulti erano banditi, in cui il male (di cui gli adulti sono portatori) sarebbe stato bandito. Chiatti aveva lavorato a lungo al suo piano, preparando gli indumenti dei bambini, il cibo, cercando il sito adatto in cui ricostruire il suo nuovo mondo. I delitti furono un intermezzo, uno sbaglio, delle pulsioni mal controllate, sfociate in una parafilia sadica che lo portò a intrufolarsi nel cimitero di una delle sue vittime e rubarne la foto dalla lapide. Fiorucci conclude il libro ritornando dove tutto era iniziato, tra quelle campagne percorse dalle biglie di vetro dei bambini e dagli alberi di noci, dove durante le sere d’estate i bambini hanno ripreso ad uscire, in attesa che altri mostri maturino i loro sogni.

Da un altro tempo, dal passato, viene la storia che ci raccontano Fabio Sanvitale e Armando Palmegiani in un libro essenziale: Un mostro chiamato Girolimoni, Sovera Edizioni 2011. Il mostro pedofilo della Roma degli anni ’20 non è comunque il povero Gino Girolimoni, Pacciani dell’epoca, ennesimo capro espiatorio della sindrome poliziesca conosciuta col nome “Sbatti il mostro in prima pagina”. La storia del mostro pedofilo di Roma si consuma tra il 1924 e il 1928, un periodo in cui il regime fascista prende il controllo del paese. Negli orti e nei campi della periferia romana, corpi di bambine piccolissime vengono ritrovati devastati, come bambole di porcellana impalate dalle follie di un orco invisibile. Qualcuna si salva e parla di un signore alto col cappotto e i baffetti biondi. Tra le ombre della sera saranno in molti a vederlo mentre si allontana tenendo una bambina per mano e offrendole dolci, caramelle. Quasi un emulo del mostro espressionista dipinto da Fritz Lang in M, a sua volta coagulo dei quattro macellai tedeschi della Repubblica di Weimar (fabbrica ermetica di doppi generati dal sogno di un sosia dello squartatore). In quegli anni ’20 sembra scorrere una linfa nera e collosa, una resina di morte che colora di rosso le campagne buie e silenziose di un’altra Roma pre-moderna, una città fatta di fabbricati sbriciolati, erba alta e fossati. Qui vengono ritrovati i corpi maculati e lividi delle bambine, impalate da un mostro forse impotente, armato di qualche oggetto fallico sproporzionato. Il Viminale fascista impone che l’orco sia trovato e che i corpicini delle tenere bimbe oltraggiate e lacerate abbiano giustizia. La polizia brancola nel buio, scheda i folli, gli sciancati, i vagabondi, gli zoppi, cercando lombrosianamente le stimmate del male incarnato. Giornali e riviste vengono ritrovati sotto i corpicini, forse semplici detriti limacciosi del Tevere, forse frammenti di un catalogo inglese di libri ascetici. Intanto le bambine continuano a sparire, ingoiate da un buio metafisico e onnipresente. Sanvitale & Palmegiani sono bravissimi nel ricostruire attraverso i documenti questa storia pazzesca, dove finirà accusato un innocente e dove un detective caparbio si dannerà per trovare il vero mostro, finendo per essere radiato dalla polizia e internato, mentre il vero colpevole sfuma nella storia nera del crimine italiano, richiamando alla mente gli avatar sovraimpressi di altri killer pedofili come Albert Fish e John Wayne Gacy.

Da un altro tempo, dal passato, viene la storia che ci raccontano Fabio Sanvitale e Armando Palmegiani in un libro essenziale: Un mostro chiamato Girolimoni, Sovera Edizioni 2011. Il mostro pedofilo della Roma degli anni ’20 non è comunque il povero Gino Girolimoni, Pacciani dell’epoca, ennesimo capro espiatorio della sindrome poliziesca conosciuta col nome “Sbatti il mostro in prima pagina”. La storia del mostro pedofilo di Roma si consuma tra il 1924 e il 1928, un periodo in cui il regime fascista prende il controllo del paese. Negli orti e nei campi della periferia romana, corpi di bambine piccolissime vengono ritrovati devastati, come bambole di porcellana impalate dalle follie di un orco invisibile. Qualcuna si salva e parla di un signore alto col cappotto e i baffetti biondi. Tra le ombre della sera saranno in molti a vederlo mentre si allontana tenendo una bambina per mano e offrendole dolci, caramelle. Quasi un emulo del mostro espressionista dipinto da Fritz Lang in M, a sua volta coagulo dei quattro macellai tedeschi della Repubblica di Weimar (fabbrica ermetica di doppi generati dal sogno di un sosia dello squartatore). In quegli anni ’20 sembra scorrere una linfa nera e collosa, una resina di morte che colora di rosso le campagne buie e silenziose di un’altra Roma pre-moderna, una città fatta di fabbricati sbriciolati, erba alta e fossati. Qui vengono ritrovati i corpi maculati e lividi delle bambine, impalate da un mostro forse impotente, armato di qualche oggetto fallico sproporzionato. Il Viminale fascista impone che l’orco sia trovato e che i corpicini delle tenere bimbe oltraggiate e lacerate abbiano giustizia. La polizia brancola nel buio, scheda i folli, gli sciancati, i vagabondi, gli zoppi, cercando lombrosianamente le stimmate del male incarnato. Giornali e riviste vengono ritrovati sotto i corpicini, forse semplici detriti limacciosi del Tevere, forse frammenti di un catalogo inglese di libri ascetici. Intanto le bambine continuano a sparire, ingoiate da un buio metafisico e onnipresente. Sanvitale & Palmegiani sono bravissimi nel ricostruire attraverso i documenti questa storia pazzesca, dove finirà accusato un innocente e dove un detective caparbio si dannerà per trovare il vero mostro, finendo per essere radiato dalla polizia e internato, mentre il vero colpevole sfuma nella storia nera del crimine italiano, richiamando alla mente gli avatar sovraimpressi di altri killer pedofili come Albert Fish e John Wayne Gacy.

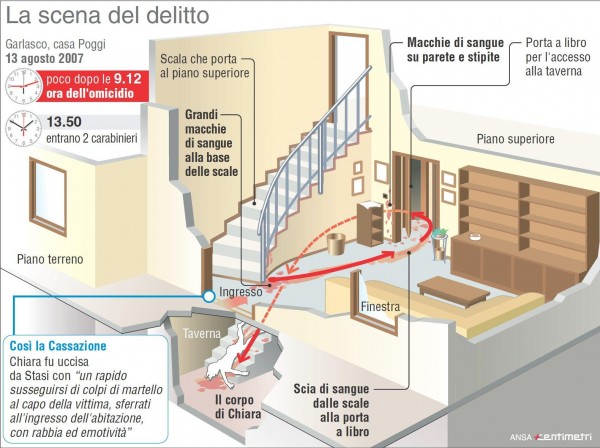

Il nostro sognare ha perso del tutto la sua forma umana e può contemplare qualunque cosa, confondere le storie, accostarle, come nella lettura di Delitti allo specchio, i casi di Perugia e Garlasco a confronto, scritto da Roberta Bruzzone & Valentina Magrin (Imprimatur 2017). Le due autrici mettono a confronto i due casi, rinvenendo elementi comuni, sia nei soggetti coinvolti che nelle modalità e nell’interesse implacabile del chiacchiericcio mediatico che ha finito per stravolgere e deformare queste storie in labirinti di specchi. Personalmente provo maggior curiosità verso il caso di Garlasco, con questa giovane ragazza, Chiara Poggi, ammazzata brutalmente nella sua casa, una mattina d’agosto del 2007, lo stesso anno del delitto di Perugia. La morte, per Chiara, bussa di mattina presto, lasciando le persiane della casa chiuse, la tv accesa e una confezione di cereali sopra il divano. Quando si legge la cronaca nera, o gli atti di un’indagine, sembra che tutto sia cristallizzato in un presente senza sbocchi. La villetta di Chiara. La bicicletta nera da donna fuori dalla villetta. Gli orari, timeline di morte: 9.10, 10.20, 9.12. I testimoni. Il fidanzato, Alberto Stasi, faccia da bravo ragazzo, occhi inespressivi e vuoti da abitante di Innsmouth. Calmo. Freddo. Controllato. Le autrici ricostruiscono gli antefatti del delitto, riempiendo pagine che somigliano a una scena teatrale vuota, in attesa che l’inevitabile si compia. Il buco della cronaca nera ingoia anche i particolari più innocenti, caricandoli di un senso oscuro, quasi rituale e osceno. E’ agosto, i due fidanzatini hanno le case libere, i genitori in vacanza. Alberto è alle prese, da bravo bocconiano, con la sua tesi di laurea, Chiara ha il suo lavoro. I giorni precedenti all’omicidio li passano senza apparenti punti di rottura. Alberto lavora alla tesi, un po’ a casa sua e un po’ a casa di Chiara. Non hanno rapporti intimi e ognuno dorme in letti separati. Cosa vorrà dire? Qualcosa? Niente? La scrittura cerca delle lacune, delle incongruenze. Grande attenzione viene data al computer di Alberto, alla sua passione per la pornografia, per dei filmini intimi che lo ritrarrebbero con Chiara, o per altri spezzoni di video a carattere pedopornografico. Questa cosa del porno è quasi onnipresente nella cronaca nera, ne è quasi il suo completamento. Un sintomo dietro al quale, pudicamente, si vede quasi sempre lo zampino di un male cristiano

Il nostro sognare ha perso del tutto la sua forma umana e può contemplare qualunque cosa, confondere le storie, accostarle, come nella lettura di Delitti allo specchio, i casi di Perugia e Garlasco a confronto, scritto da Roberta Bruzzone & Valentina Magrin (Imprimatur 2017). Le due autrici mettono a confronto i due casi, rinvenendo elementi comuni, sia nei soggetti coinvolti che nelle modalità e nell’interesse implacabile del chiacchiericcio mediatico che ha finito per stravolgere e deformare queste storie in labirinti di specchi. Personalmente provo maggior curiosità verso il caso di Garlasco, con questa giovane ragazza, Chiara Poggi, ammazzata brutalmente nella sua casa, una mattina d’agosto del 2007, lo stesso anno del delitto di Perugia. La morte, per Chiara, bussa di mattina presto, lasciando le persiane della casa chiuse, la tv accesa e una confezione di cereali sopra il divano. Quando si legge la cronaca nera, o gli atti di un’indagine, sembra che tutto sia cristallizzato in un presente senza sbocchi. La villetta di Chiara. La bicicletta nera da donna fuori dalla villetta. Gli orari, timeline di morte: 9.10, 10.20, 9.12. I testimoni. Il fidanzato, Alberto Stasi, faccia da bravo ragazzo, occhi inespressivi e vuoti da abitante di Innsmouth. Calmo. Freddo. Controllato. Le autrici ricostruiscono gli antefatti del delitto, riempiendo pagine che somigliano a una scena teatrale vuota, in attesa che l’inevitabile si compia. Il buco della cronaca nera ingoia anche i particolari più innocenti, caricandoli di un senso oscuro, quasi rituale e osceno. E’ agosto, i due fidanzatini hanno le case libere, i genitori in vacanza. Alberto è alle prese, da bravo bocconiano, con la sua tesi di laurea, Chiara ha il suo lavoro. I giorni precedenti all’omicidio li passano senza apparenti punti di rottura. Alberto lavora alla tesi, un po’ a casa sua e un po’ a casa di Chiara. Non hanno rapporti intimi e ognuno dorme in letti separati. Cosa vorrà dire? Qualcosa? Niente? La scrittura cerca delle lacune, delle incongruenze. Grande attenzione viene data al computer di Alberto, alla sua passione per la pornografia, per dei filmini intimi che lo ritrarrebbero con Chiara, o per altri spezzoni di video a carattere pedopornografico. Questa cosa del porno è quasi onnipresente nella cronaca nera, ne è quasi il suo completamento. Un sintomo dietro al quale, pudicamente, si vede quasi sempre lo zampino di un male cristiano  (altra inchiesta, altro libro, altro mostro, Pino Nazio, Enigma Yara, Bossetti e l’accusa che viene dal passato, Sovera Edizioni 2017: il bergamasco, la pianura longobarda, Brembàt un paese avvolto nell’oscurità, nel sospetto, la scomparsa della tredicenne ginnasta, il ritrovamento del corpo di una ragazza di origini indiane a Cologno, sul greto del fiume Serio, il cantiere di Mapello coi suoi muratori, l’Eco di Bergamo, Chignolo d’Isola e lo scempio su Yara, l’unico indagato Massimo Bossetti, sul cui computer vengono trovate tracce di ricerche inquietanti dal contenuto inequivocabile per l’inquisizione cattolica: 13enni vergini, teen topa rossa piena di lentiggini con la pelle bianca, ragazze rosse con poco pelo sulla vagina, ragazze vergini rosse e giù in siti che lasciano poco spazio all’immaginazione). Un guardone, un pornografo, quindi un mostro? Forse. C’era tanta pornografia nella storia del mostro di Firenze (uno dei sospettati, Salvatore Vinci, era una specie di campione di orge e parafilie; Pacciani & C. erano quello che erano, coi loro vibratori nel cappotto, le puttane, le violenze ancestrali alle figlie i disegnini porno; a Giogoli, nel delitto gay dell’83 vennero ritrovate quelle pagine strappate di una rivista porno, Golden gay e così via a sfumare sui disegni di Pacciani, sui tanti pittori che sono entrati e usciti come delle meteore da quella vicenda pazzesca…) e c’è n’è tanta in quasi ogni storia di killer seriali.

(altra inchiesta, altro libro, altro mostro, Pino Nazio, Enigma Yara, Bossetti e l’accusa che viene dal passato, Sovera Edizioni 2017: il bergamasco, la pianura longobarda, Brembàt un paese avvolto nell’oscurità, nel sospetto, la scomparsa della tredicenne ginnasta, il ritrovamento del corpo di una ragazza di origini indiane a Cologno, sul greto del fiume Serio, il cantiere di Mapello coi suoi muratori, l’Eco di Bergamo, Chignolo d’Isola e lo scempio su Yara, l’unico indagato Massimo Bossetti, sul cui computer vengono trovate tracce di ricerche inquietanti dal contenuto inequivocabile per l’inquisizione cattolica: 13enni vergini, teen topa rossa piena di lentiggini con la pelle bianca, ragazze rosse con poco pelo sulla vagina, ragazze vergini rosse e giù in siti che lasciano poco spazio all’immaginazione). Un guardone, un pornografo, quindi un mostro? Forse. C’era tanta pornografia nella storia del mostro di Firenze (uno dei sospettati, Salvatore Vinci, era una specie di campione di orge e parafilie; Pacciani & C. erano quello che erano, coi loro vibratori nel cappotto, le puttane, le violenze ancestrali alle figlie i disegnini porno; a Giogoli, nel delitto gay dell’83 vennero ritrovate quelle pagine strappate di una rivista porno, Golden gay e così via a sfumare sui disegni di Pacciani, sui tanti pittori che sono entrati e usciti come delle meteore da quella vicenda pazzesca…) e c’è n’è tanta in quasi ogni storia di killer seriali.

Anche a Perugia abbiamo dei ragazzi all’apparenza puliti e bellini, con tanti scheletri nell’armadio. Amanda è una predatrice sessuale, una che scopa a destra e a manca, Raffaele Sollecito ha una certa fascinazione per le immagini violente e poi c’è Rudy Guedé, il ragazzo di colore che finirà per pagare per tutti. La versione di Rudy sulla morte della povera Meredith è surreale – anche questo un contrasto apparente con la cronaca (che dovrebbe nutrirsi di realismo e invece si connota spessissimo di particolari e passaggi incongrui e inspiegabili, che rimangono insoluti, vedi il caso del killer della stazione di Perpignan, forse connesso proprio coi quadri surrealisti di Salvador Dalì). Rudy raccontò di essere entrato nella casa di via della Pergola, di aver avuto uno scambio affettuoso con Meredith e poi di essere rimasto col suo iPod sul cesso, mentre nella camera accanto Meredith veniva trucidata da una figura girata di spalle, un “uomo di mezzanotte” entrato e uscito senza lasciare tracce, forse sbucato da quel buco nero che è il continuum mentale e temporale dei serial killer.

Tuttavia sono due casi, due processi, indiziari, dove mancano prove certe per inchiodare i colpevoli alla loro sorte. Stasi per Garlasco verrà alla fine condannato, Amanda e Raffaele assolti a Perugia. Rudy si prenderà trent’anni.

Da allora molte cose sono cambiate.

Da allora molte cose sono cambiate.

Questa è un’altra Italia rispetto a quella del 2007. In undici anni il mondo si è trasformato completamente. Allora non c’erano quasi i social, gli smartphone e la crisi economica stava per abbattersi su ciascuno di noi. In questi undici anni l’innovazione digitale ha potenziato la morsa del capitale sui lavoratori, sui consumatori, su chiunque; Internet è diventato uno strumento di sorveglianza planetaria, un modo per controllare a distanza i lavoratori. I misteriosi algoritmi di Facebook, WhatsApp e Google ci hanno schiavizzato mentalmente, colonizzando il nostro immaginario. L’embrione di questa nuova realtà (che Chiara e Meredith non hanno fatto in tempo a conoscere) è freddo, popolato di fantasmi eterei; l’ossessione pornografica del mostro di Firenze (l’analogica rivista Golden gay) e di ciascuno di noi è divenuta un feticcio digitale espanso, reperibile permanentemente su qualsiasi tablet. I nostri bisogni di base, la nostra sociabilità (e perché no, le nostre pulsioni più inconfessate, alimentate dal deepweb, magma oscuro, profondo, sommerso di byte cadaverici) è stata avvolta da un’aurea di liberazione, un’apparente psico-algoritmo che testa le nostre personalità, i nostri gusti, i nostri orientamenti sessuali, di voto, di consumo. Acquistare, apparire, appartenere, diventano gli imperativi di una community virtuale da cui dipendono sempre più le nostre relazioni affettive, il nostro lavoro, il nostro tempo libero. Twitter, Tumblr, Google+, Pinterest, Youtube, sono i nostri esorcismi contro la solitudine, contro la rabbia e l’odio. Una rabbia e un odio momentaneo, Un raptus, come quello che ha ucciso Chiara e Meredith. I loro assassini, chiunque siano veramente, non sono dei mostri seriali. Chi le ha uccise somiglia molto a ciascuno di noi, anzi è identico.

E a questo proposito arriva l’eco dell’ultimo saggio copia e incolla di Massimo Picozzi e Carlo Lucarelli, Amok le stragi dell’odio (Mondadori Strade Blu 2018), dove gli autori si accorgono di un cambiamento, di un passaggio epocale, nella psiche planetaria del crimine: i delitti seriali sembrano essere diminuiti, mentre sembrano aumentare le stragi d’impeto, le follie omicide dei rampage killers, quegli individui come noi, anonimi, tranquilli, senza problemi con la giustizia, tizi qualunque che un giorno non reggono più allo stress e all’alienazione della loro vita e imbracciano un fucile d’assalto. Gente che odia e ammazza sul lavoro. A scuola. In famiglia. In un McDonald’s qualunque.

E a questo proposito arriva l’eco dell’ultimo saggio copia e incolla di Massimo Picozzi e Carlo Lucarelli, Amok le stragi dell’odio (Mondadori Strade Blu 2018), dove gli autori si accorgono di un cambiamento, di un passaggio epocale, nella psiche planetaria del crimine: i delitti seriali sembrano essere diminuiti, mentre sembrano aumentare le stragi d’impeto, le follie omicide dei rampage killers, quegli individui come noi, anonimi, tranquilli, senza problemi con la giustizia, tizi qualunque che un giorno non reggono più allo stress e all’alienazione della loro vita e imbracciano un fucile d’assalto. Gente che odia e ammazza sul lavoro. A scuola. In famiglia. In un McDonald’s qualunque.

E anche da noi in Italia queste stragi diventano sempre meno remote, in una società che dai consumi è passata al virtuale e che non trova altro modo per sfogare un malessere diffuso ed esistenziale che coinvolge i nostri gesti quotidiani, i nostri stessi linguaggi, impoveriti da una scuola pubblica schiacciata dai nuovi dogmi educativi imposti a colpi di test e prestazioni. La grammatica del digitale è fredda, comandata da algoritmi più spietati di qualunque mostro deumanizzato.

L’ho capito leggendo un libro che fa paura davvero, Il caso di David Rossi il suicidio perfetto del manager Monte Paschi di Siena (Davide Vecchi, Chiarelettere 2017), dove dentro al disastro finanziario della più antica banca del mondo c’è un suicidio strano, quello di David Rossi, capo della comunicazione della banca e uomo di fiducia di Giuseppe Mussari. La morte di David è ripresa da una telecamera di sorveglianza e la sequenza dura 58 minuti lynchiani in cui appaiono ombre incappucciate, luci di puntatori, movimenti, presenze indecifrabili che svaniscono dall’inquadratura dell’intero vicolo in cui il corpo del manager si è schiantato. Dopo alcuni minuti precipiterà pure il suo orologio e dal cellulare del morto partiranno delle strane chiamate verso un numero medianico (4099009) dedicato ai servizi di sos ricarica. Alla fine la morte verrà rubricata come suicidio, celebrando il declino di quest(i nostri)o corp(i)o dentro l’oscurità. A questo punto siamo già nel Nottuario di Thomas Ligotti, in una weird fiction soprannaturale del limbo che allunga le mani nel buio per cercare l’oggetto posato sopra il comodino. Senza riuscirci.

L’ho capito leggendo un libro che fa paura davvero, Il caso di David Rossi il suicidio perfetto del manager Monte Paschi di Siena (Davide Vecchi, Chiarelettere 2017), dove dentro al disastro finanziario della più antica banca del mondo c’è un suicidio strano, quello di David Rossi, capo della comunicazione della banca e uomo di fiducia di Giuseppe Mussari. La morte di David è ripresa da una telecamera di sorveglianza e la sequenza dura 58 minuti lynchiani in cui appaiono ombre incappucciate, luci di puntatori, movimenti, presenze indecifrabili che svaniscono dall’inquadratura dell’intero vicolo in cui il corpo del manager si è schiantato. Dopo alcuni minuti precipiterà pure il suo orologio e dal cellulare del morto partiranno delle strane chiamate verso un numero medianico (4099009) dedicato ai servizi di sos ricarica. Alla fine la morte verrà rubricata come suicidio, celebrando il declino di quest(i nostri)o corp(i)o dentro l’oscurità. A questo punto siamo già nel Nottuario di Thomas Ligotti, in una weird fiction soprannaturale del limbo che allunga le mani nel buio per cercare l’oggetto posato sopra il comodino. Senza riuscirci.