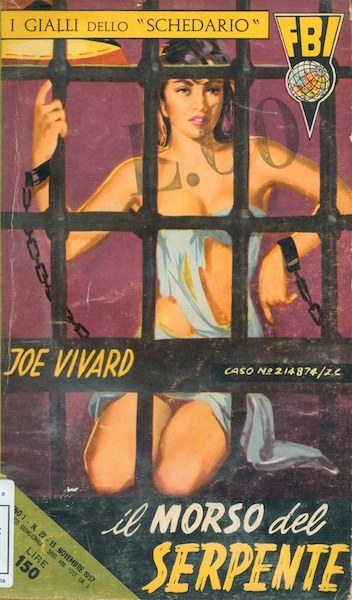

Torniamo indietro agli anni ’60, quando nelle edicole uscivano anche dei librettini pulp scritti da finti autori americani. Si tratta della collana “FBI – I gialli dello Schedario”, o quella dei “Narratori americani del Brivido”, editi dalla editrice Farca (o ERP) del barone Cantarella, lo stesso de “I racconti di Dracula”. Anche gli scrittori dietro gli pseudonimi sono praticamente gli stessi. I romanzi della serie cercano di rifarsi alla letteratura poliziesca americana e di essere una risposta a buon mercato del giallo Mondadori da edicola o dei gialli della Longanesi.

Torniamo indietro agli anni ’60, quando nelle edicole uscivano anche dei librettini pulp scritti da finti autori americani. Si tratta della collana “FBI – I gialli dello Schedario”, o quella dei “Narratori americani del Brivido”, editi dalla editrice Farca (o ERP) del barone Cantarella, lo stesso de “I racconti di Dracula”. Anche gli scrittori dietro gli pseudonimi sono praticamente gli stessi. I romanzi della serie cercano di rifarsi alla letteratura poliziesca americana e di essere una risposta a buon mercato del giallo Mondadori da edicola o dei gialli della Longanesi.

La prosa di questi finti americani cerca di somigliare a quella dei padri nobili del genere: frasi brevi, secche, dialoghi scoppiettanti e ritmati, azione, sparatorie, sesso, perversione, violenza d’ogni tipo. Gli scrittori dei “Dracula” sostituiscono alle tombe, ai loculi, alla necrofilia del gotico le insegne luccicanti delle nuove metropoli: night-club, grattacieli di cemento incendiati dalla policromia dei neon.

Di questi romanzetti ne escono a vagonate, all’incirca dal 1955 fino al 1981. Enrico Luceri, in un saggio dedicato a queste collane, definisce la ERP (e il suo editore Antonino Cantarella) un monumento all’artigianato narrativo, un esperimento imprenditoriale durato quasi trent’anni: ed ecco in queste collane sfilare i nomi degli scrittori pulp italici al completo, da Giovanni Simonelli ad Aldo Crudo, Sveno Tozzi, Mario Pinzauti, Franco Prattico, Pino Belli.

Stilare un’analisi di questi romanzi è un’impresa titanica che demando ad altri.

Qui voglio parlar di un romanzo in particolare.

“La nebbia e il sangue”, uscito nell’aprile del 1961. L’autore, tale Edwin Stone, è in realtà Pino Belli, alias Max Dave, uno dei pilastri della collana gotica dei “Racconti di Dracula”. Pino Belli è stato di tutto e ha scritto di tutto. Distrutto dall’alcool nel 1971, continuerà a scrivere e pubblicare anche da morto, visto che i suoi pseudonimi verranno ereditati dal fratello medico.

L’interesse per “La nebbia e il sangue” consiste in alcuni fattori. Il primo è che il romanzo è scritto abbastanza bene, con uno stile asciutto e scorrevole che ricorda la prosa dello Scerbanenco della fine degli anni ‘60 (qualcosa di italiano, originale, differente rispetto ad Hammett e alla sua scuola, un grumo denso e stilizzato che ottiene l’ambitissimo riconoscimento francese del “Grand Prix de la littèrature policière”). Qualcosa nella trama, inoltre, precorre anche il thrilling nostrano “Casa d’appuntamento” del 1972. Il romanzo infatti è un thrilling in linea con la nuova scuola narrativa imposta da Robert Bloch col suo “Psycho”, romanzo tradotto da noi in italiano nella prestigiosa collana della Garzanti nel 1959.

Belli costruisce un thrilling feroce e moderno, in largo anticipo sul cinema di Bava e Argento. Al centro dell’intreccio, una serie di delitti maniacali commessi da un pazzo che utilizza un punteruolo acuminato sul corpo di alcune povere prostitute. In realtà Belli spezza il romanzetto su due tempi; nel primo, un probabile colpevole, attende l’esecuzione capitale (la vicenda è ambientata in una Londra nebbiosa, una civiltà di massa che sembra richiamare l’avviso di Scerbanenco posto in calce ai “milanesi”). Un ispettore, un giudice, un avvocato e uno psichiatra, dubitando della sua colpevolezza, cercheranno il modo di scagionarlo. Purtroppo non vi riusciranno e la sentenza verrà eseguita; subito dopo i feroci delitti riprendono, costringendo i personaggi della vicenda a confrontarsi coi propri sensi di colpa. Belli ha l’ardire di costruire, almeno nelle prime 50 pagine, una sorta di archetipo del legal thriller (oggi penso ad autori validissimi come Grisham). La seconda parte rientra nella canonica caccia a un pazzo omicida mosso da istinti sessuali perversi e bestiali, con tutta la polizia londinese appostata nelle periferie per tendere una trappola al feroce criminale.

Belli costruisce un thrilling feroce e moderno, in largo anticipo sul cinema di Bava e Argento. Al centro dell’intreccio, una serie di delitti maniacali commessi da un pazzo che utilizza un punteruolo acuminato sul corpo di alcune povere prostitute. In realtà Belli spezza il romanzetto su due tempi; nel primo, un probabile colpevole, attende l’esecuzione capitale (la vicenda è ambientata in una Londra nebbiosa, una civiltà di massa che sembra richiamare l’avviso di Scerbanenco posto in calce ai “milanesi”). Un ispettore, un giudice, un avvocato e uno psichiatra, dubitando della sua colpevolezza, cercheranno il modo di scagionarlo. Purtroppo non vi riusciranno e la sentenza verrà eseguita; subito dopo i feroci delitti riprendono, costringendo i personaggi della vicenda a confrontarsi coi propri sensi di colpa. Belli ha l’ardire di costruire, almeno nelle prime 50 pagine, una sorta di archetipo del legal thriller (oggi penso ad autori validissimi come Grisham). La seconda parte rientra nella canonica caccia a un pazzo omicida mosso da istinti sessuali perversi e bestiali, con tutta la polizia londinese appostata nelle periferie per tendere una trappola al feroce criminale.

Come dicevo l’interesse di questo giallo poliziesco risiede nelle qualità letterarie sfoggiate dall’autore, capace di costruire in modo originale per l’epoca una vicenda di follia urbana che troverà sfogo nel cinema thrilling degli anni ’70 (particolare fantastico: ad un certo punto ad uno degli psichiatri viene in mente di cavare un occhio ad una delle vittime per fotografarne la retina e cercare di vedere se è rimasta impressa l’immagine del maniaco, in un modo praticamente identico a quanto andrà a fare Dario Argento in “4 mosche di velluto grigio”).

Questo sul conte Pino Belli.

E Scerbanenco?

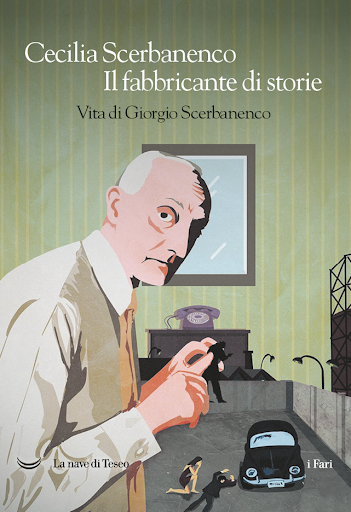

Ho letto la bella biografia che la figlia Cecilia ha fatto uscire per La Nave di Teseo (lo dico fuori dai denti: la miglior casa editrice che abbiamo or ora in Italia?). L’immagine che mi piace di più è quella di Scerba alla macchina da scrivere, sigaretta, foglio infilato nel rullo, appunti sommari da buttar giù velocemente su trame, nuovi romanzi, personaggi, il tutto nelle ore in cui l’Italia del boom s’adopera, s’industria, in cui gli operai iniziano il travaglio e con loro gli impiegati. Scerba che abbozza, fuma, scrive in silenzio, perché ha già tutto in testa. In quell’Italia del boom le scritture thrilling cominciano a palpitare sugli schermi cinematografici.

Ho letto la bella biografia che la figlia Cecilia ha fatto uscire per La Nave di Teseo (lo dico fuori dai denti: la miglior casa editrice che abbiamo or ora in Italia?). L’immagine che mi piace di più è quella di Scerba alla macchina da scrivere, sigaretta, foglio infilato nel rullo, appunti sommari da buttar giù velocemente su trame, nuovi romanzi, personaggi, il tutto nelle ore in cui l’Italia del boom s’adopera, s’industria, in cui gli operai iniziano il travaglio e con loro gli impiegati. Scerba che abbozza, fuma, scrive in silenzio, perché ha già tutto in testa. In quell’Italia del boom le scritture thrilling cominciano a palpitare sugli schermi cinematografici.

All’inizio Bava. Poi Argento e dopo di lui il diluvio: Martino, Fulci, Margheriti, Di Leo, Lenzi, gli sceneggiati RAI, le imitazioni iberiche. In letteratura c’era stato qualcosa già con il Comisso de “La donna del lago”, Piero Chiara, gli esempi stranieri di Robert Bloch, i Boileau-Narcejac, la sempre fondamentale Christie di “Dieci piccoli indiani”. Nel 1968 il Giallo Mondadori pubblica il romanzo di D. Devine “Il segno dell’assassino”, che diverrà un bellissimo thrilling di Luigi Bazzoni. Negli anni ’70 sarà la volta di Fruttero & Lucentini, i gialli letterari di Paolo Levi, i romanzi e le sceneggiature della ditta Felisatti & Pittorru, le scritture “visive” di Laura Toscano per la collana dei “KKK”, quella del giovane Tiziano Sclavi per Campironi. In questo bailamme, come un titano, svetta la macchina da/per scrivere di Scerba.

Scerbanenco, nel 1969, anno della morte, raggiunge un apice scritturale mai più eguagliato da nessuno. Ripeto: nessuno! La svolta era arrivata, come sempre, per caso, nel 1966. Pochi romanzi che lo portano alle vette. “Venere privata” col suo giro di prostituzione negli studi fotografici, “Traditori di tutti” e l’ovazione della critica francese. Poi il seminale “I ragazzi del massacro”, fino all’infatuazione del cinema per lui, fino alle ultime cartelline, gli ultimi materiali (nel tempo ripescati tutti, compreso un soggettino per un romanzo inedito che sarebbe già pienamente thrilling, con Duca Lamberti sulle tracce di un sadico che ammazza bambini).

Scerbanenco, nel 1969, anno della morte, raggiunge un apice scritturale mai più eguagliato da nessuno. Ripeto: nessuno! La svolta era arrivata, come sempre, per caso, nel 1966. Pochi romanzi che lo portano alle vette. “Venere privata” col suo giro di prostituzione negli studi fotografici, “Traditori di tutti” e l’ovazione della critica francese. Poi il seminale “I ragazzi del massacro”, fino all’infatuazione del cinema per lui, fino alle ultime cartelline, gli ultimi materiali (nel tempo ripescati tutti, compreso un soggettino per un romanzo inedito che sarebbe già pienamente thrilling, con Duca Lamberti sulle tracce di un sadico che ammazza bambini).

Il tumore epatico e la morte, il 27 ottobre del 1969, arrestano una ricerca scritturale moderna come pochi, priva di orpelli e retorica, asciugata da qualunque impaccio o pasticcio, pur recando al suo interno lacerti barocchi, giri di frasi costruite sul nulla. Più che i plot, e prima dei personaggi vividi, è proprio la scrittura a fare di Scerba un modello ramingo; nelle scritture del ’69, dei “Milanesi”, Scerba miscela un presepe violento di pappa, sigarette, minorenni, bambole, droga e violenza urbana come nemmeno un Balestrini sotto acido. La scrittura arriva prima e si muove prima, delle trame, dei dialoghi, del Duca, traccia, disfa, imprime veloci passaggi di un nuovo mondo urbano impressionista e reale, lontano dal fumettistico hard boiled americano, o dall’America di cartapesta di tutti i narratori pulp da edicola di allora. A Scerba serve altra benzina, altre storie. La sua Milano, la sua Italia, è una cartina di sensazioni, panettoni, luci, insegne, rivoltelle, pappa, postriboli, meretrici e altre immondizie umane d’un iper-realismo più reale del reale, un buco nero che anticipa tutto quello che sarebbe venuto di lì a poco, in un carosello di italiani medi e piccolo borghesi impregnati d’un vizio quotidiano, comune, banale e per questo vero.

Il lascito di Scerbanenco sarà capito solo in anni recenti, grazie anche a un lavoro di scavo e recupero che pare infinito, vista la mole di inediti, di prove, esperimenti in ogni genere di un narratore automatico che se ne fregava della letterarietà e delle etichette.