Appassionante argomento quello delle figure di cera [1] e dei gabinetti anatomici da romanzo nero positivista. Andiamo con ordine e proviamo ad offrire alcuni piccolissimi spunti di riflessione, indicando, dove possibile, quei testi reperibili nel ginepraio editoriale. Anzitutto citerei il volume della Taschen, Encyclopaedia Anatomica, dedicato al Museo La Specola di Firenze, contenente una collezione completa e strabiliante di cere a scopo anatomico. Il laboratorio della Specola è un crocevia di saperi perduti nel tempo (tassidermia, falegnameria, vetreria) di cui le figure in ceroplastica sono il fulcro.

Appassionante argomento quello delle figure di cera [1] e dei gabinetti anatomici da romanzo nero positivista. Andiamo con ordine e proviamo ad offrire alcuni piccolissimi spunti di riflessione, indicando, dove possibile, quei testi reperibili nel ginepraio editoriale. Anzitutto citerei il volume della Taschen, Encyclopaedia Anatomica, dedicato al Museo La Specola di Firenze, contenente una collezione completa e strabiliante di cere a scopo anatomico. Il laboratorio della Specola è un crocevia di saperi perduti nel tempo (tassidermia, falegnameria, vetreria) di cui le figure in ceroplastica sono il fulcro.

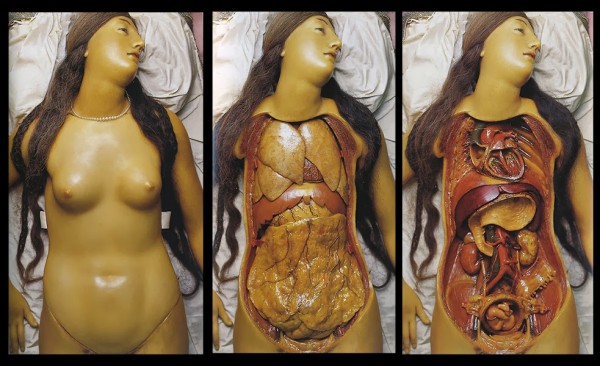

Didi-Huberman parla di circoli viziosi sui corpi di cera, in quanto la materia liquefattibile ci appare come un fantasma della carne, materiale che presenta delle somiglianze stupefacenti e arcane con la materia animata.

Materia vegetale, la cera: si scalda, assorbe il calore dai corpi e diventa a sua volta carne o simulacro di essa. Forse è questa caratteristica a donare il carattere perturbante agli oggetti di cera, a renderli, fin dalle maschere funerarie dei romani, negativi o doppi visivi del reale; tuttavia il doppio di cera è un sosia votivo, spesso liturgico, artefatto sottratto all’oscena sorte dell’interiorità organica del corpo (i visceri, lo schifo schiumoso dei nostri intestini, il tanfo, la puzza delle secrezioni) e alla sua decomposizione organica; da qui l’uso delle figure per fabbricare corpi di santi esposti nei vari santuari.

Nonostante ciò la cera, dice Didi-Huberman, imprigiona dentro di sé i fantasmi umani, da qui i circoli viziosi e il rimosso, il perturbante, che ritorna.

L’impiego delle figure plastificate rimpolpa gli spettacoli orrorifici dell’800, divenendo di gran moda tra il pubblico, dopo che gli anatomisti hanno avuto il via libera per disfare i corpi umani e vedere come siamo fatti dentro. Prima si usava il corpo di cera per istruire i cinici studenti di medicina, a uso e consumo di scienziati positivisti a caccia di delinquenti da imbalsamare; dopo, le medesime figure, finiscono a languire nelle Specole o nei baracconi opalescenti del vaudeville illusionistico.

L’impiego delle figure plastificate rimpolpa gli spettacoli orrorifici dell’800, divenendo di gran moda tra il pubblico, dopo che gli anatomisti hanno avuto il via libera per disfare i corpi umani e vedere come siamo fatti dentro. Prima si usava il corpo di cera per istruire i cinici studenti di medicina, a uso e consumo di scienziati positivisti a caccia di delinquenti da imbalsamare; dopo, le medesime figure, finiscono a languire nelle Specole o nei baracconi opalescenti del vaudeville illusionistico.

Rese inutili dal progresso scientifico, le figure divengono protagoniste di un nuovo spazio espressivo in cui la paura e l’amplificazione del sensazionale, del meraviglioso, sono pane quotidiano; gonfiare, attraverso l’immobilità e le braccia eternamente protese, statue di assassini, squartatori e cadaveri illuminati dal fiato di una candela. Le ombre dei criminali si allungano sui visitatori, allagando le loro coscienze.

Di queste cere, e della loro sconcia somiglianza coi cadaveri della morgue, ci parla il bel saggio di Alberto Castaldi, Jack lo sventratore, edito dalla Moretti & Vitali. Di questo ci relaziona anche Il gabinetto delle figure di cera di Meyrink o il racconto di Leroux Il museo delle cere, subliminalmente citato da Michael Curtiz e Andre de Toth, ma ripreso filologicamente, almeno nello spunto iniziale dalla trasposizione steampunk di Stivaletti. Anche qui, la somiglianza delle figure giallognole, la loro grottesca immobilità, complice il frusciare dei tendaggi e il mormorio del vento, tesse un senso di angoscia e paura che porterà a tragiche conseguenze.

Di queste cere, e della loro sconcia somiglianza coi cadaveri della morgue, ci parla il bel saggio di Alberto Castaldi, Jack lo sventratore, edito dalla Moretti & Vitali. Di questo ci relaziona anche Il gabinetto delle figure di cera di Meyrink o il racconto di Leroux Il museo delle cere, subliminalmente citato da Michael Curtiz e Andre de Toth, ma ripreso filologicamente, almeno nello spunto iniziale dalla trasposizione steampunk di Stivaletti. Anche qui, la somiglianza delle figure giallognole, la loro grottesca immobilità, complice il frusciare dei tendaggi e il mormorio del vento, tesse un senso di angoscia e paura che porterà a tragiche conseguenze.

E quanti manichini appaiono a gonfiare le pagine del surrealismo, in certe poesie di Eluard o Breton, o del ceco Nezval, che, nelle sue poesie (La donna al plurale, Einaudi 2002), si lascia affascinare dal mistero dei manichini esposti nelle vetrine di Praga, manichini femminili acconciati e imparruccati, morti calchi, cadaveri di vita, reliquie angoscianti e spettrali.

E quanti manichini appaiono a gonfiare le pagine del surrealismo, in certe poesie di Eluard o Breton, o del ceco Nezval, che, nelle sue poesie (La donna al plurale, Einaudi 2002), si lascia affascinare dal mistero dei manichini esposti nelle vetrine di Praga, manichini femminili acconciati e imparruccati, morti calchi, cadaveri di vita, reliquie angoscianti e spettrali.

Ma la figura di cera non è destinata solo a respingerci; in essa giace quell’interesse ancestrale che, di primo acchito, ci porta a vedere una emanazione stessa del desiderio di amare e di essere amati. L’hasard che circonda la statua, il suo mistero, l’essere senza un passato e un futuro, impermeabile alle miserie umane, ce la rende una perfetta fantasmagoria d’amore, alimentata proprio dalla scarsa conoscenza che ne abbiamo (la sua mancanza di una storia da esibirci come visas per la vita reale); il manichino rigenera il nostro desiderio, si pone in modo orizzontale e disponibile, acquiescente direi. Condivide col cadavere una perfetta quiete e arrendevolezza alle nostre necessità impellenti;  Breton appunto parla di questo nello squisito collage romanzo-saggio L’amour fou (Einaudi 1974), vero baricentro dell’erotismo surrealista, canto all’amore e alla donna come albero del pane, castello stellato, utopia.

Breton appunto parla di questo nello squisito collage romanzo-saggio L’amour fou (Einaudi 1974), vero baricentro dell’erotismo surrealista, canto all’amore e alla donna come albero del pane, castello stellato, utopia.

Nelle sale occulte del musée des sadico-sadiens, la figura di cera crea, nell’essere che la ama, una proiezione bulbosa dell’amata, un fantasma nato dalla sua immaginazione; l’uomo, nella figura di cera, ricerca qualcosa di sé che non riesce a trovare, o non può trovare, altrove. Per questo il suo senso dell’amore è così assoluto, radicale, incestuoso. Ce ne parla, con una prosa poetica e sperimentale, Anais Nin nella Casa dell’incesto.  O ce ne parlano le tante Maschere di cera cinematografiche, quelle con Vincent Price o quelle recenti (e bellissime) col pompino di Paris Hilton.

O ce ne parlano le tante Maschere di cera cinematografiche, quelle con Vincent Price o quelle recenti (e bellissime) col pompino di Paris Hilton.

Quindi: “fantasmi del nostro bisogno di fonderci con un altro essere per restituire ogni cosa ai colori perduti del tempo e degli antichi soli” sono anche i manichini di cera del dottor Crimen, ne Il mostruoso dottor Crimen, o quelli erotici ed emofiliaci del capolavoro gotico Il mulino delle donne di pietra, che, nella variante da porno fumetto (nella collana Il vampiro di Renzo Barbieri) diventa un magnifico Il mulino delle donne di cera. E che cos’è Occhi senza volto, con la sua lattea maschera (desiderosa del nostro sperma?), se non la continua ricerca, senza principio e senza fine, dell’amore.

Perché: “amerò sempre ciò che ho amato, che l’abbia conservato o meno”.

Davide Rosso

BIBLIOGRAFIA

Julius von Schlosser, Storia del ritratto in cera, Medusa 2011.

André Breton, L’amour fou, Einaudi 1974.

Vitezslav Nezval, La donna al plurale, Einaudi 2002.

Gustav Meyrink, Racconti agghiaccianti, Newton 1993.

Gaston Leroux, Storie macabre, Newton 1995.

Anais Nin, La casa dell’incesto, SE 1990.

Aa. Vv., Encyclopaedia Anatomica, Taschen 1999.

Robert Desnos, Jack lo sventratore, Moretti&Vitali 1995.

[1] Il gusto feticistico dei body in wax ci riporta fino all’età arcaica del mondo, così come ci insegna lo storico dell’arte von Schlosser nel magistrale studio sulla ritrattistica in cera. La ceroplastica si legava ai riti funebri, ai ritratti funerari a uso e consumo degli aristocratici imperiali, e, prima di loro, agli Egizi, ossessionati dal bisogno di imprigionare la personalità del morto nell’esteriorità della mummia; compiendo un salto in avanti dovremmo parlare del plasma keròkuton nel Medioevo fino alle chambre mortuaire dei re rinascimentali. I keroplastes, i fallimagini, ossia i fabbricanti di cera, scolpivano nelle loro immagini la durevolezza delle fattezze umane, sottraendole al disgregamento organico della morte; la cerae garantisce la massima fedeltà, somiglianza con le forme del reale. L’esigenza di fondo era/è proprio nella fedeltà del ritratto, una fedeltà che si carica (artisticamente) magicamente di accessori simbolici ed espiatori: il credente che offre un ex voto (manufatto rinascimentale che allarga la ritrattistica alle esigenze anche delle persone comuni, povere) in cambio di una guarigione rinnova l’urgenza antichissima del sacrifico umano. All’alba del ‘700 la cera esaurisce la sua finzione e sopravvive negli occhi affamati dei flaneur in visita ai baracconi delle cere, luoghi del perturbante in cui la democratizzazione dell’arte si realizza pienamente: i manichini non sono più quelli dei re, dei nobili, dei santi ma quelli esotici e bizzarri degli aborti o dei devianti patologici. E’ in questo serraglio dell’orrido che il ritratto in cera crea un rapporto feticistico con un altro prodotto del perturbante, ossia l’automa, ennesimo spettro, effigies, dell’erotismo sadiano.