Le Mostre

A Ferrara le mostre di fantascienza si tennero in quegli anni nella sala E.F.E.R, di fronte al Castello. Un locale abbastanza ampio, su due piani in cui trovarono spazio oggetti di ogni genere. Per pubblicizzare l’evento venne usata una tuta spaziale di Carlo Rambaldi. Bellissima, argentea, completa in ogni dettaglio e, purtroppo, incredibilmente stretta. L’unico che riusciva ad entrarci era Junio e fu quindi solo suo il compito di indossarla per poi girare per le vie del centro e consegnare agli sbigottiti passanti i volantini pubblicitari. Mi ricordo che stretto nella morsa della tuta, e respirando a fatica dentro il casco, ne usciva ogni volta più depresso di prima, grondante di sudore e determinato ad ingrassare.

A Ferrara le mostre di fantascienza si tennero in quegli anni nella sala E.F.E.R, di fronte al Castello. Un locale abbastanza ampio, su due piani in cui trovarono spazio oggetti di ogni genere. Per pubblicizzare l’evento venne usata una tuta spaziale di Carlo Rambaldi. Bellissima, argentea, completa in ogni dettaglio e, purtroppo, incredibilmente stretta. L’unico che riusciva ad entrarci era Junio e fu quindi solo suo il compito di indossarla per poi girare per le vie del centro e consegnare agli sbigottiti passanti i volantini pubblicitari. Mi ricordo che stretto nella morsa della tuta, e respirando a fatica dentro il casco, ne usciva ogni volta più depresso di prima, grondante di sudore e determinato ad ingrassare.

Tra i diversi allestimenti che si susseguirono negli anni, quello che maggiormente caratterizzò quell’epoca fanciullesca della SF (e non sto pensando a me, vi assicuro) fu l’evento in cui venne esibita la pietra lunare. Il tempo dall’allunaggio non si contava neanche in decenni e la curiosità sulla missione spaziale era ancora molto forte. Venne creata una rassegna espositiva di oggetti assolutamente autentici, credo della NASA, forse reperiti grazie all’aiuto del dottor Era, del consolato americano di Firenze, un caro amico di mio padre. Tra questi mancava purtroppo quello che molti avrebbero voluto guardare coi propri occhi: un materiale non appartenente alla Terra. Fu così che mio padre prese una piccola pietra e la lavorò: fiamma ossidrica, colori, cottura nel forno di casa (cosa di cui mia madre non fu mai molto felice) e alla fine eccola lì, esposta in una splendida teca: la pietra lunare. Ricordo che tra tutti quelli che l’ammirarono, solo un paio restarono veramente perplessi, girandole attorno, chinandosi, alzandosi, tentando di osservarla da ogni angolazione. Uno solo ebbe il coraggio di incrociare lo sguardo di mio padre e replicare: “Quella lì non viene mica dalla Luna!”. La risposta fu data con tono quasi offeso da tanta ingiustificata incredulità: “Originale! Come tutto il resto!”. Non aveva grandi doti di maestro, mio padre, le lezioni di vita passavano più che altro attraverso frasi ripetute, motti che poi applicava. Uno di questi suonava pressappoco così: “In mezzo a tanta verità una piccola bugia si nota poco”.

Oltre alla sala E.F.E.R gli spazi espositivi furono due, in diverse occasioni. Prima di tutto il club, che al suo interno presentava i romanzi delle diverse case editrici partecipanti al premio Cometa d’Argento. Uno di questi riconoscimenti, un premio speciale consegnato nello S.F.I.R. del 1976 a mio padre, per l’impegno sostenuto come presidente del Club, fa ancora capolino dalla mia libreria. Esule di tempi antichi, una lastra metallica con l’immagine in rilievo del guerriero di Druillet, lo stesso che compare in Stelle e stellette, e accanto il logo di Altair 4.

Un anno venne allestita anche una mostra in una chiesa sconsacrata, con opere di illustratori di diverse nazionalità: Thole, Druillet, Baglini, sono quelli che ricordo meglio. Il primo perché è indimenticabile, il secondo perché lo trovavo impressionante, il terzo perché, alla fine della mostra, mi dedicò con un sorriso una sua opera, regalandomela, la stessa che potete vedere sulla copertina di un vecchio Cosmo Oro: I ribelli dei 50 soli. Di questo particolare allestimento ricordo la musica che accompagnava i visitatori all’interno, ma per farvi meglio comprendere questo aspetto bisogna fare un passo indietro. In quegli anni ogni progresso era accolto dai cultori della SF con gioia, come fosse il preludio di un mondo che già conoscevano attraverso i film e i libri. La musica non faceva eccezione. Comparivano in quegli anni gli impianti ad alta fedeltà e ricordo che Boicelli ne vantava uno quadrifonico. Noi vivevamo in un appartamento di medie dimensioni, in un piccolo condominio, eppure mio padre, amante della musica classica, comprò un Sansui con casse Jensen riuscendo poi al massimo a spostare il volume sulla tacca due. Ad eccezione di un’unica volta, quella in cui portò l’impianto alla mostra. Con gli occhi lucidi e commossi spostò l’indicatore a sette, inondando lo spazio della grande chiesa con le colonne sonore di 2001: Odissea nello spazio e Arancia Meccanica. Ancora oggi il secondo movimento della nona sinfonia mi trasmette una gioia inarrestabile.

Un anno venne allestita anche una mostra in una chiesa sconsacrata, con opere di illustratori di diverse nazionalità: Thole, Druillet, Baglini, sono quelli che ricordo meglio. Il primo perché è indimenticabile, il secondo perché lo trovavo impressionante, il terzo perché, alla fine della mostra, mi dedicò con un sorriso una sua opera, regalandomela, la stessa che potete vedere sulla copertina di un vecchio Cosmo Oro: I ribelli dei 50 soli. Di questo particolare allestimento ricordo la musica che accompagnava i visitatori all’interno, ma per farvi meglio comprendere questo aspetto bisogna fare un passo indietro. In quegli anni ogni progresso era accolto dai cultori della SF con gioia, come fosse il preludio di un mondo che già conoscevano attraverso i film e i libri. La musica non faceva eccezione. Comparivano in quegli anni gli impianti ad alta fedeltà e ricordo che Boicelli ne vantava uno quadrifonico. Noi vivevamo in un appartamento di medie dimensioni, in un piccolo condominio, eppure mio padre, amante della musica classica, comprò un Sansui con casse Jensen riuscendo poi al massimo a spostare il volume sulla tacca due. Ad eccezione di un’unica volta, quella in cui portò l’impianto alla mostra. Con gli occhi lucidi e commossi spostò l’indicatore a sette, inondando lo spazio della grande chiesa con le colonne sonore di 2001: Odissea nello spazio e Arancia Meccanica. Ancora oggi il secondo movimento della nona sinfonia mi trasmette una gioia inarrestabile.

Partiamo dal nome: Science Fiction Italian Roundabout. E proseguiamo dicendo che mio padre non conosceva l’inglese, ma amava i libri e aveva dizionari di lingue in cui non l’ho mai sentito esprimersi. Cultore del linguaggio, correttore di bozze per hobby, adorava le assonanze e voleva trovare qualcosa che ricordasse Ferrara. Fu così che sfogliando un grosso tomo, un pomeriggio, venne fuori il termine roundabout, dando vita al famoso acronimo. Non pensò mai a una rotonda, per lui S.F.I.R. significò sempre “ciò che gira attorno alla fantascienza italiana”. E cose ne girarono in quegli anni, e idee, e persone, ma il primo a girare, credo, fu proprio lui. Nel 1975 decise di partecipare alla British SF Convention per allacciare contatti e recuperare idee. Partimmo così per Coventry: i miei genitori, Boicelli, sua moglie Anna ed io. Qui incontrò Bob Shaw, che sarebbe diventato l’ospite d’onore a Ferrara l’anno successivo. Di quell’esperienza ricordo il banchetto, la nostra tavola e lo stile di abbigliamento dei signori Brunner, così diverso a ciò a cui ero abituata; l’infaticabile traduzione di Boicelli di ogni cosa trovata, detta o scritta, lo stupore di mia madre quando mio padre comprò un’opera di Eddie Jones, che diventò poi parte del manifesto dello S.F.I.R. dell’anno successivo.

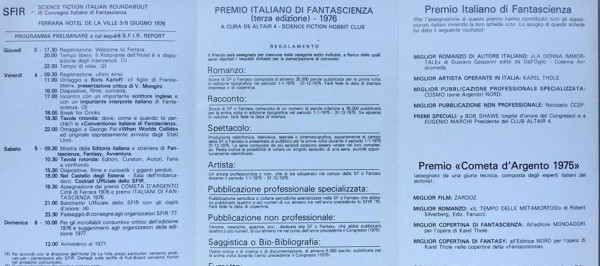

La convention legata al premio assegnato per la produzione di opere di fantascienza e fantasy, divise in categorie, dell’anno precedente, trasformava quattro semplici giorni in 96 ore di magia. Il costante impegno svolto durante tutto l’anno non salvava da picchi adrenalinici a ridosso dell’evento. Come l’anno in cui il negoziante del timbrificio presso cui venivano prodotte le Comete d’Argento, a causa di un serio imprevisto, le sbagliò tutte e dovette rifarle. Arrivarono insieme ad uno Junio trafelato, solo la sera prima della consegna. Che eravamo in un mondo di carta ve l’ho già detto, ma era anche un mondo di trasferelli. Il mio compito, nell’organizzazione complessiva dell’evento, consisteva nel trasferire sulla cartina di Ferrara due piccole frecce appoggiando un foglio trasparente sulla superficie e poi grattandolo con una matita. Una freccia contrassegnava l’Hotel de la Ville, l’altra la via in cui si trovava Altair 4. La mappa veniva data ad ogni partecipante, insieme ad altri gadget, e sarebbe servita per orizzontarsi in un mondo che non aveva ancora previsto Google Maps. Sono sicura che la routine del compito non mi abbia salvato da eventuali errori, se siete tra quelli che hanno cercato il Club in una via improbabile, ora sapete il perché.

La convention legata al premio assegnato per la produzione di opere di fantascienza e fantasy, divise in categorie, dell’anno precedente, trasformava quattro semplici giorni in 96 ore di magia. Il costante impegno svolto durante tutto l’anno non salvava da picchi adrenalinici a ridosso dell’evento. Come l’anno in cui il negoziante del timbrificio presso cui venivano prodotte le Comete d’Argento, a causa di un serio imprevisto, le sbagliò tutte e dovette rifarle. Arrivarono insieme ad uno Junio trafelato, solo la sera prima della consegna. Che eravamo in un mondo di carta ve l’ho già detto, ma era anche un mondo di trasferelli. Il mio compito, nell’organizzazione complessiva dell’evento, consisteva nel trasferire sulla cartina di Ferrara due piccole frecce appoggiando un foglio trasparente sulla superficie e poi grattandolo con una matita. Una freccia contrassegnava l’Hotel de la Ville, l’altra la via in cui si trovava Altair 4. La mappa veniva data ad ogni partecipante, insieme ad altri gadget, e sarebbe servita per orizzontarsi in un mondo che non aveva ancora previsto Google Maps. Sono sicura che la routine del compito non mi abbia salvato da eventuali errori, se siete tra quelli che hanno cercato il Club in una via improbabile, ora sapete il perché.

Di tutti gli S.F.I.R. quello del 1976 rimane quello a cui sono più legata. L’anno in cui partecipò Theodore Sturgeon, di cui divenni la fedele ombra, ammaliata dalla sua gentilezza, dal suo sorriso triste e dalla giacca di camoscio rossa. Fu anche l’anno in cui il Comune di Ferrara parve rendersi conto dell’importanza della convention e così, pur continuando a non sostenere economicamente l’evento, diede ad Altair 4 la possibilità di usare la Sala dell’Imbarcadero nel Castello Estense. Mi ricordo Cochi Ponzoni e Luigi Vannucchi aggirarsi tra le volte ristrutturate da poco con fare altero insieme a Alberto Lattuada. Il sorriso contagioso di Gianfranco Viviani, la passione di sua moglie per il pampapato, un dolce tipico della mia città, che sempre riportava felice a casa. Gli occhiali spessi di Thole e il mezzo sorriso con cui mi ha guardato quella volta che gli ho chiesto di farmi un disegno, “anche uno piccolo, ma solo per me”.

Il cuore della convention, in ogni edizione, sarebbe comunque sempre rimasto l’Hotel de la Ville. In questo albergo, di fronte alla stazione di Ferrara, appassionati di ogni ordine e grado si sono ritrovati, per anni, nell’allegria informale del dopo premiazione, rinsaldando amicizie e conoscenze. Io invece ne ricordo bene il divano, nella grande hall del piano terra. Alla fine delle serate i miei genitori salivano nelle camere, insieme agli ospiti, per salutare brevemente, lasciandomi nella hall. L’ascensore si chiudeva sul loro sorriso e poi iniziava l’attesa. Nonostante i miei sforzi la stanchezza vinceva e mi appisolavo in fretta, risvegliandomi all’arrivo dei vari gruppi che rientravano alla spicciolata in albergo e all’immancabile commento “Oh, sei ancora qui!”. Se durante l’anno nell’ambiente della fantascienza ero conosciuta come la figlia di Marchi, negli S.F.I.R. diventavo “la bambina che dorme sul divano”. Molti anni dopo, nel 1989, all’Eurocon di S. Marino, l’ultima convention a cui ho partecipato insieme a mio padre, l’organizzatore, in maniera del tutto inaspettata, durante la premiazione ricordò questo aneddoto, chiamandomi a consegnare i premi insieme ad un altro figlio d’arte di cui non ricordo il nome. Chissà se anche lui ha mai avuto un divano a cui appartenere.

Il cuore della convention, in ogni edizione, sarebbe comunque sempre rimasto l’Hotel de la Ville. In questo albergo, di fronte alla stazione di Ferrara, appassionati di ogni ordine e grado si sono ritrovati, per anni, nell’allegria informale del dopo premiazione, rinsaldando amicizie e conoscenze. Io invece ne ricordo bene il divano, nella grande hall del piano terra. Alla fine delle serate i miei genitori salivano nelle camere, insieme agli ospiti, per salutare brevemente, lasciandomi nella hall. L’ascensore si chiudeva sul loro sorriso e poi iniziava l’attesa. Nonostante i miei sforzi la stanchezza vinceva e mi appisolavo in fretta, risvegliandomi all’arrivo dei vari gruppi che rientravano alla spicciolata in albergo e all’immancabile commento “Oh, sei ancora qui!”. Se durante l’anno nell’ambiente della fantascienza ero conosciuta come la figlia di Marchi, negli S.F.I.R. diventavo “la bambina che dorme sul divano”. Molti anni dopo, nel 1989, all’Eurocon di S. Marino, l’ultima convention a cui ho partecipato insieme a mio padre, l’organizzatore, in maniera del tutto inaspettata, durante la premiazione ricordò questo aneddoto, chiamandomi a consegnare i premi insieme ad un altro figlio d’arte di cui non ricordo il nome. Chissà se anche lui ha mai avuto un divano a cui appartenere.

In mezzo a tutta quella Gente Alta a volte mi è mancato un compagno di giochi, eppure è stata davvero un’infanzia ricca. Ho letto il mio primo Urania a 11 anni, non ne ricordo neanche il titolo, anche se mi rimane la paura che provai quando i protagonisti tentano, con un telo, di tenere fuori dalla finestra di una roulotte un’entità fatta d’aria. Da allora non mi sono più fermata, prediligendo il fantasy, ma immergendomi con uguale cura in ogni mondo avesse una grammatica di pensiero sufficientemente intrigante. Molti dei protagonisti di questo breve viaggio sono ormai partiti verso altri universi lasciandomi l’anima tinteggiata da colori indelebili. Una cosa si può ben dire di quel periodo, ebbe un grande peso nella mia formazione e divenne una pietra miliare al bivio di ogni strada che poi intrapresi. Sono stata davvero fortunata, come un hobbit al Consiglio di Elrond.

Grazie per tutto il pesce.

(3 – fine)