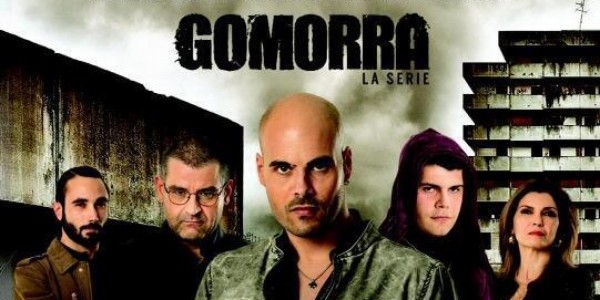

Questo articolo nasce dalla visione di alcuni neo-polar recenti – italiani – e da una considerazione di base. Se penso alla serie di Gomorra di Stefano Sollima, o a Pericle il nero con Scamarcio, o ancora alla Suburra di Sollima, non riesco a non notare le enormi differenze con, prendiamo uno dei migliori, un Di Leo. Mi spiego.

Questo articolo nasce dalla visione di alcuni neo-polar recenti – italiani – e da una considerazione di base. Se penso alla serie di Gomorra di Stefano Sollima, o a Pericle il nero con Scamarcio, o ancora alla Suburra di Sollima, non riesco a non notare le enormi differenze con, prendiamo uno dei migliori, un Di Leo. Mi spiego.

Ormai è vulgata che Di Leo sia stato capace più di altri di rappresentare il coacervo di tensioni degli anni ’70. A mio avviso (e ho già scritto molto sull’argomento qui sulla Zona, ad esempio rimando a Suburbio noir) il cinema poliziesco di quegli anni – irripetibili – (ed è un giudizio che si è formato sulle visioni e la lettura del saggio capitale dedicato da Roberto Curti al genere) non è stato in grado di rappresentare la realtà nella quale veniva prodotto. Credo per tanti motivi, anche politici. Non è questo il problema: Di Leo è stato un grandissimo cineasta, comunque trovo sbagliato puntare sul grande realismo che lo muove, cosa alla fine non comune a tutti, in particolare a un Castellari, autore di film polizieschi totalmente fumettosi (Il grande racket su tutti). Se si prendono anche i film migliori di Di Leo, coi suoi personaggi melviniani, ritagliati sulle nebbie padane, immersi in destini da tragedia antica, è difficile intravederci dietro l’esplosione dei ’70. Il cinema italiano di genere nasceva dalle grandi trasformazioni economiche degli anni ’50 e ’60, che avevano trasformato il modo di produrre, consumare, persino sognare. Il cinema era diventata un’industria capace di offrire lavoro a tanti.

Quanti film d’ogni genere si giravano nel giro di pochi decenni? Il thriller, ad esempio, si consuma, si autofagocita in poco più di un biennio. Il poliziesco esplode e brucia in cinque o sei. Il gotico forse meno. Non è questione di date. Quel cinema nasceva dalla consapevolezza di un’economia in espansione, che sprigionava visioni del futuro di trionfante ottimismo. Certo, lo so benissimo che già dopo il ’68 la macchina economica era già alla deriva, purtuttavia quel cinema di genere è riuscito a sopravvivere ancora bene, almeno fino alla metà degli anni ’70, quando ancora un Di Leo produceva e dirigeva bene le sue cose. Anni quelli di boom o dopo boom, comunque fecondi di opere, di documenti culturali comunque impregnati di Storia, anche in modo involontario; gli anni ’60 s’erano chiusi su una radicalità sociale che aveva voluto ragionare sulle condizioni lavorative, sulle discriminazioni, l’assenza dei diritti e le sproporzioni di arricchimento tra impresa e salari. Si profilava insomma qualcosa d’impensabile, una radicalità che meditava sul sacrificio imposto ai lavoratori, affermando una nuova economia morale, capace di rifiutare le forme tradizionali di subalternità sociale. Erano speranze, sogni sognati da intere generazioni di lavoratori, di studenti, di donne e uomini che hanno fatto quel tempo. Quel riformismo perduto soffocherà nel potere untuoso e gentile dei democristiani, o esploderà in laceranti fratture di violenza.

Quanti film d’ogni genere si giravano nel giro di pochi decenni? Il thriller, ad esempio, si consuma, si autofagocita in poco più di un biennio. Il poliziesco esplode e brucia in cinque o sei. Il gotico forse meno. Non è questione di date. Quel cinema nasceva dalla consapevolezza di un’economia in espansione, che sprigionava visioni del futuro di trionfante ottimismo. Certo, lo so benissimo che già dopo il ’68 la macchina economica era già alla deriva, purtuttavia quel cinema di genere è riuscito a sopravvivere ancora bene, almeno fino alla metà degli anni ’70, quando ancora un Di Leo produceva e dirigeva bene le sue cose. Anni quelli di boom o dopo boom, comunque fecondi di opere, di documenti culturali comunque impregnati di Storia, anche in modo involontario; gli anni ’60 s’erano chiusi su una radicalità sociale che aveva voluto ragionare sulle condizioni lavorative, sulle discriminazioni, l’assenza dei diritti e le sproporzioni di arricchimento tra impresa e salari. Si profilava insomma qualcosa d’impensabile, una radicalità che meditava sul sacrificio imposto ai lavoratori, affermando una nuova economia morale, capace di rifiutare le forme tradizionali di subalternità sociale. Erano speranze, sogni sognati da intere generazioni di lavoratori, di studenti, di donne e uomini che hanno fatto quel tempo. Quel riformismo perduto soffocherà nel potere untuoso e gentile dei democristiani, o esploderà in laceranti fratture di violenza.

Non starò qui a riepilogare le crisi e le eclissi del decennio, tuttavia continuo a trovare nel cinema di un Di Leo (piglio lui come esempio sommo, lo ripeto) una vena di “leggerezza” e irrealtà che stride con la cappa che inaugura i ’70, la strage di Piazza Fontana, episodio che Adriano Sofri definì come la fine di ogni gioco, gioia e lealtà e come l’inizio di un’età di orrori.

Il cinema di genere di quegli anni è fatto da gente che se la passa bene, che ancora beneficia di una macchina rodata, che funziona. Anche nei più cupi (e penso a un Milano odia di Lenzi, con un Milian cupissimo borgataro anarchico) permane comunque un senso generale di “divertimento”: il cinema di quegli anni, indipendentemente dal genere, era godibile, piacevole, leggero, divertente, comunque fracassone. Saranno i colori degli anni ’70, l’aria che si respira, le belle donnine, le macchine, il rumore da fumetto degli spari. Tuttavia quelle pellicole non scendono mai veramente nell’orrore di cui parla Sofri; dopo Piazza Fontana l’Italia (ed è sintomatico che si faccia ancora fatica oggi ad ammetterlo) precipita in una realtà inquietante, stratificata, vitale. Pinelli. Le BR coi comunicati deliranti. Le schedature degli insegnanti. I referendum sul divorzio, sulla casa, lo Statuto dei lavoratori, l’obiezione di coscienza, il declino economico tra il ’73 e il ’74, le attività finanziarie di Sindona (da solo personaggio oltre per qualunque sceneggiatore), le ultime occasioni del Pci di Berlinguer e l’abbraccio col vuoto palazzo del potere, fino alla catastrofe di via Fani e i folklorici anni di “rinascita” del Psi di Craxi.

Il cinema di genere di quegli anni è fatto da gente che se la passa bene, che ancora beneficia di una macchina rodata, che funziona. Anche nei più cupi (e penso a un Milano odia di Lenzi, con un Milian cupissimo borgataro anarchico) permane comunque un senso generale di “divertimento”: il cinema di quegli anni, indipendentemente dal genere, era godibile, piacevole, leggero, divertente, comunque fracassone. Saranno i colori degli anni ’70, l’aria che si respira, le belle donnine, le macchine, il rumore da fumetto degli spari. Tuttavia quelle pellicole non scendono mai veramente nell’orrore di cui parla Sofri; dopo Piazza Fontana l’Italia (ed è sintomatico che si faccia ancora fatica oggi ad ammetterlo) precipita in una realtà inquietante, stratificata, vitale. Pinelli. Le BR coi comunicati deliranti. Le schedature degli insegnanti. I referendum sul divorzio, sulla casa, lo Statuto dei lavoratori, l’obiezione di coscienza, il declino economico tra il ’73 e il ’74, le attività finanziarie di Sindona (da solo personaggio oltre per qualunque sceneggiatore), le ultime occasioni del Pci di Berlinguer e l’abbraccio col vuoto palazzo del potere, fino alla catastrofe di via Fani e i folklorici anni di “rinascita” del Psi di Craxi.

Dov’è tutto questo in quel cinema? Non c’è.

Il clima culturale era ispido, violento, riottoso, quel che volete, ma era vitale. In quel cinema di genere, in quell’ambiente, ce la si passava bene. Il pessimismo era al bando, tanto che Petri, quando girò un film come Todo Modo si fece voler male da tutti. Di Leo e compagni girano un cinema che, rivisto oggi, ci comunica più l’euforia per un eldorado perduto, come ne I padroni della città, coi suoi baretti in formica, le canottiere, le scazzottate innocue alla Bud Spencer & Terence Hill e i mafiosetti di periferia appena usciti dalle pagine sbiancate di uno scrittore come Scerbanenco, scribacchino forzato che guardava lo srotolarsi degli anni ’60 dalla finestra del suo scrittoio.

Lo storytelling di oggi, per fare una grande ellisse, è al contrario ossessionato dal realismo, al punto da diventare iper-reale, di aver quasi sempre bisogno di una pezza d’appoggio nell’oggi. Gomorra la serie si rifà al libro evento di Saviano, Suburra alle inchieste giornalistiche di Carlo Bonini e della Repubblica, e così via. Il neo-polar di oggi appare più cupo, crudo, disperato, affamato di un realismo che pregiudica qualunque divertimento leggero.

Credo che anche qui le cause siano molte. Intanto oggi si fanno meno film, il cinema, per non morire ha avuto bisogno di una invenzione vecchia come il 3-D. In Italia, per anni, non si sono fatti più film di genere, adesso, grazie alla televisione, il poliziesco e il nero sembrano godere di ottima salute. Valsecchi e la sua casa di produzione o altri. L’arrivo di un autore preparato e convincente come Stefano Sollima (sul quale, sarò sincero, il sottoscritto è stato a lungo dubbioso). Le uscite noir di un Placido d’oltralpe. Insomma, se si prendono questi nuovi neri non possiamo non notare come tutto sia cambiato. L’orizzonte di fermento sociale degli anni ’70 si è smorzato del tutto, portandosi via tutte le istanze di rinnovamento, tute le attese, le speranze. Il benessere annusato degli anni ’80 (benessere che paghiamo caro, oggi, che pagano caro le generazioni di lavoratori di adesso) ha trasformato la società, incoraggiato l’iniziativa individuale a scapito di qualunque ideologia. Dalla tumultuosa conflittualità permanente dei ’70 si precipita negli egoismi di ceto, dalle aspirazioni collettive di un mondo migliore (o semplicemente più equo) all’intensificazione degli egoismi soggettivi, delle piccole imprese, del sommerso. Gli anni ’80 e ’90 sono l’introduzione ai totalitarismi di oggi, al clima di intimidazione e terrorismo psicologico che vivono quotidianamente migliaia di persone, di lavoratori, confinati nei non-luoghi della modernità, ipermercati, iperrealismi impersonali di lavoro, desideri di carriera, burocratizzazione e produttività che richiamano le gerarchie dei campi di sterminio nazista. Codici e badge regolano la vita del lavoratore odierno, alienato da un neo-liberismo che da tempo punta alla cancellazione di quel che rimane del welfare state del ‘900, isolando il lavoratore, precarizzandolo a vita con la minaccia della disoccupazione; da qui l’addestramento all’opportunismo per emergere, all’indifferenza per resistere, alla complicità per far finta di non vedere, per poter sopravvivere.

Credo che anche qui le cause siano molte. Intanto oggi si fanno meno film, il cinema, per non morire ha avuto bisogno di una invenzione vecchia come il 3-D. In Italia, per anni, non si sono fatti più film di genere, adesso, grazie alla televisione, il poliziesco e il nero sembrano godere di ottima salute. Valsecchi e la sua casa di produzione o altri. L’arrivo di un autore preparato e convincente come Stefano Sollima (sul quale, sarò sincero, il sottoscritto è stato a lungo dubbioso). Le uscite noir di un Placido d’oltralpe. Insomma, se si prendono questi nuovi neri non possiamo non notare come tutto sia cambiato. L’orizzonte di fermento sociale degli anni ’70 si è smorzato del tutto, portandosi via tutte le istanze di rinnovamento, tute le attese, le speranze. Il benessere annusato degli anni ’80 (benessere che paghiamo caro, oggi, che pagano caro le generazioni di lavoratori di adesso) ha trasformato la società, incoraggiato l’iniziativa individuale a scapito di qualunque ideologia. Dalla tumultuosa conflittualità permanente dei ’70 si precipita negli egoismi di ceto, dalle aspirazioni collettive di un mondo migliore (o semplicemente più equo) all’intensificazione degli egoismi soggettivi, delle piccole imprese, del sommerso. Gli anni ’80 e ’90 sono l’introduzione ai totalitarismi di oggi, al clima di intimidazione e terrorismo psicologico che vivono quotidianamente migliaia di persone, di lavoratori, confinati nei non-luoghi della modernità, ipermercati, iperrealismi impersonali di lavoro, desideri di carriera, burocratizzazione e produttività che richiamano le gerarchie dei campi di sterminio nazista. Codici e badge regolano la vita del lavoratore odierno, alienato da un neo-liberismo che da tempo punta alla cancellazione di quel che rimane del welfare state del ‘900, isolando il lavoratore, precarizzandolo a vita con la minaccia della disoccupazione; da qui l’addestramento all’opportunismo per emergere, all’indifferenza per resistere, alla complicità per far finta di non vedere, per poter sopravvivere.

La sofferenza concreta, l’insicurezza che si respira oggi nel mondo del lavoro ricorda e rimanda quasi alle distopie di The walking dead, a un’idea di crisi economica ormai permanente che ha azzerato le pretese e i diritti dei più deboli ma non dei più ricchi, che anzi possono arricchirsi sempre di più.

Queste correnti neoliberiste, queste pieghe di flessibilità permanente, sembrano quasi respirarsi dietro questi prodotti neo-polar italiani, ossessionati dal ritrarre con abbondanza di realismo una realtà che si presenta caotica, in disfacimento, a un passo dal tracollo distopico di un walking dead, come nell’incipit fangoso di Suburra, contenitore simbolico di quella grande azienda flessibile che è il potere, non più politico, bensì economico. Burocrazia gerarchica fordista-taylorista o criminale è la stessa cosa… Il fluidificarsi delle attività lavorative (lecite e illecite) porta a un’assenza di centralità, a un’assenza di perno etico dell’intera vita sociale, come si capisce dalla sequenza in cui Favino piscia nudo dal balcone, sullo sfondo di una Roma/Italia che potrebbe da un momento all’altro riempirsi di zombi putrefatti. Negozi, capannoni, fabbriche, corridoi di uffici, o le vele di Scampia, con la spazzatura ammassata, i bambini armati e il trionfo di una solitudine umana da vincere col miraggio di un’inclusione fatta di ricchezza, paura, sesso, cocaina, violenza, fama.

Queste correnti neoliberiste, queste pieghe di flessibilità permanente, sembrano quasi respirarsi dietro questi prodotti neo-polar italiani, ossessionati dal ritrarre con abbondanza di realismo una realtà che si presenta caotica, in disfacimento, a un passo dal tracollo distopico di un walking dead, come nell’incipit fangoso di Suburra, contenitore simbolico di quella grande azienda flessibile che è il potere, non più politico, bensì economico. Burocrazia gerarchica fordista-taylorista o criminale è la stessa cosa… Il fluidificarsi delle attività lavorative (lecite e illecite) porta a un’assenza di centralità, a un’assenza di perno etico dell’intera vita sociale, come si capisce dalla sequenza in cui Favino piscia nudo dal balcone, sullo sfondo di una Roma/Italia che potrebbe da un momento all’altro riempirsi di zombi putrefatti. Negozi, capannoni, fabbriche, corridoi di uffici, o le vele di Scampia, con la spazzatura ammassata, i bambini armati e il trionfo di una solitudine umana da vincere col miraggio di un’inclusione fatta di ricchezza, paura, sesso, cocaina, violenza, fama.

Gomorra la serie fluidifica le mansioni dei suoi galoppini, divide compiti, spostamenti sul territorio, relazioni familiari e amicali che comunque debbono adattarsi alle esigenze dei cicli lavorativi, a ciò che chiede il mercato (della droga, del potere): sempre il massimo profitto, indifferente alle atrocità che si dovranno commettere o agli effetti di queste atrocità sugli animi umani. Il lavoro fluido, la flessibilità, l’essere costantemente in prova, generano uno stato della coscienza assoggettato, dissuaso da ogni forma di resistenza. Tutto porta a un’unica cosa, alla paura, che è il sentimento su cui si erge l’impero del male che Sollima ritrae in Gomorra, un impero che non assomiglia a nulla dei cattivi da fumetto raccontati da un Di Leo, o dalle bande urbane di un fumettoso Castellari. Oggi la realtà neoliberista penetra in queste fiction con forza ossessiva, al punto da voler esser più vera del vero. Tutto nelle opere di Stefano Sollima è frantumazione dei legami, resistenza, produttività, crollo morale, indifferenza suprema a qualunque morale.

Gomorra la serie fluidifica le mansioni dei suoi galoppini, divide compiti, spostamenti sul territorio, relazioni familiari e amicali che comunque debbono adattarsi alle esigenze dei cicli lavorativi, a ciò che chiede il mercato (della droga, del potere): sempre il massimo profitto, indifferente alle atrocità che si dovranno commettere o agli effetti di queste atrocità sugli animi umani. Il lavoro fluido, la flessibilità, l’essere costantemente in prova, generano uno stato della coscienza assoggettato, dissuaso da ogni forma di resistenza. Tutto porta a un’unica cosa, alla paura, che è il sentimento su cui si erge l’impero del male che Sollima ritrae in Gomorra, un impero che non assomiglia a nulla dei cattivi da fumetto raccontati da un Di Leo, o dalle bande urbane di un fumettoso Castellari. Oggi la realtà neoliberista penetra in queste fiction con forza ossessiva, al punto da voler esser più vera del vero. Tutto nelle opere di Stefano Sollima è frantumazione dei legami, resistenza, produttività, crollo morale, indifferenza suprema a qualunque morale.

Il cinema italiano di questi ultimi anni sembra entrato in un tunnel di cupezza e disperazione che riflette i presagi di morte del futuro imminente. Oggi il nemico (in Gomorra la serie, in Suburra, in Pericle il nero, in Perez con Zingaretti, o nel disperato e nerissimo Non essere cattivo) non è più fuori, non è rosso o nero, non è di destra o di sinistra. Oggi il nemico è ovunque, in una indistinta zona grigia di prigionieri funzionari che costituiscono l’inquietante ossatura di un mondo in cui padroni e servi si uniscono, lavorano all’unisono e aspirano alla medesima cosa, coi servi che giustificano ogni nuova nefandezza del potere, solo per poter beneficiare di qualche briciola illusoria di benessere digitale, di comfort, di acquiescenza. Oggi lo sfruttato sente il bisogno di mimetizzarsi nel branco (non di riconoscersi), di sentirsi protetto, riparato, nascosto, disciolto e solitario nelle organizzazioni economico criminali (di Stato o meno) dedite allo sfruttamento. E qui siamo davvero arrivati al cuore di ogni cosa, perché ci dimentichiamo che il lavoro è uno sfruttamento, una maledizione che le ideologie politiche, aziendali o i bla bla bla del Papa hanno trasformato in un finto piacere. La razionalizzazione produttiva della criminalità organizzata, della camorra di Gomorra ricorda quella dei campi di concentramento o degli stabilimenti industriali del ‘900 che coi nazi hanno fatto i soldi: Krupp, Siemens, BMW, Thyssen, Knorr.

Il cinema italiano di questi ultimi anni sembra entrato in un tunnel di cupezza e disperazione che riflette i presagi di morte del futuro imminente. Oggi il nemico (in Gomorra la serie, in Suburra, in Pericle il nero, in Perez con Zingaretti, o nel disperato e nerissimo Non essere cattivo) non è più fuori, non è rosso o nero, non è di destra o di sinistra. Oggi il nemico è ovunque, in una indistinta zona grigia di prigionieri funzionari che costituiscono l’inquietante ossatura di un mondo in cui padroni e servi si uniscono, lavorano all’unisono e aspirano alla medesima cosa, coi servi che giustificano ogni nuova nefandezza del potere, solo per poter beneficiare di qualche briciola illusoria di benessere digitale, di comfort, di acquiescenza. Oggi lo sfruttato sente il bisogno di mimetizzarsi nel branco (non di riconoscersi), di sentirsi protetto, riparato, nascosto, disciolto e solitario nelle organizzazioni economico criminali (di Stato o meno) dedite allo sfruttamento. E qui siamo davvero arrivati al cuore di ogni cosa, perché ci dimentichiamo che il lavoro è uno sfruttamento, una maledizione che le ideologie politiche, aziendali o i bla bla bla del Papa hanno trasformato in un finto piacere. La razionalizzazione produttiva della criminalità organizzata, della camorra di Gomorra ricorda quella dei campi di concentramento o degli stabilimenti industriali del ‘900 che coi nazi hanno fatto i soldi: Krupp, Siemens, BMW, Thyssen, Knorr.

Il lavoro rende liberi, già ma chi? E a scapito di chi? Oggi i diritti dei lavoratori sono ampiamente erosi, spogliati, trascinati nella fanghiglia iperbolica e alienante che sommergerà la suburra.

Previsioni per il futuro? La nuova dottrina neo-nazionalista di Trump è un salto in avanti, quasi un ritorno a certe cose del passato che si credevano concluse dalla Storia. Un’internazionale populista che governa rispondendo a un nazionalismo cattivo che fa da faro a quelli europei (Le Pen, Orban, Salvini, Beppe Grillo). Trump disegna una globalizzazione diversa, dove sarà possibile fare accordi liberamente senza che nessuno possa dire nulla e dove, in nome della sovranità nazionale, dell’identità nazionale, degli interessi nazionali, sarà giusto costruire muri e impedire agli impuri di entrare nei nuovi giardini dell’Eden consumistico.

Qualcosa di già visto vero?