…e voi tutti, dei e dèe, cui è caro proteggere i campi…

…e voi tutti, dei e dèe, cui è caro proteggere i campi…

(Virgilio, Il lavoro dei campi,

Libro Primo delle Georgiche)

“La società ha bisogno (un bisogno fondamentale nella psicologia dei popoli) di rinnovarsi a ogni ritorno del ciclo naturale delle stagioni. Rinnovarsi, prima eliminando tutto il grave cumulo del male addensatosi durante l’anno che muore: dolori, malattie, disgrazie, magagne, peccati, delitti; poi, pre-assicurandosi con tutti i mezzi che le diverse concezioni magiche e religiose le suggeriscono, un felice svolgimento e rendimento della nuova fase che si apre. Tutte, si può dire, le religioni antiche e primitive conoscono queste grandi feste annuali di rinnovamento, e altre minori connesse con l’inizio di cicli stagionali”.

Così, fin dalle prime righe di un’opera capitale, Le origini del teatro italiano, scrive l’illustre folklorista Paolo Toschi, centrando il punto di tante festività invernali o estive che cercano, attraverso un dialogo simbolico col mondo sotterraneo e occulto dei morti, dei demoni, delle anime personificate dalle maschere (masca o larva, parole segrete che conducono l’essere demoniaco dentro la maschera carnevalesca). Le feste invernali, quelle primaverili o nuziali e agonistiche sopravvivono alle reazioni cristiane contro il paganesimo, ossia quel mondo pre-cristiano ossessionato dalla fecondità zingaresca della terra. I simboli delle feste dionisiache erano i ceri, le fiaccole, le corone di fiori, quelli cristiani hanno croci, chiodi, corone di spine; eppure divinità dimenticate e santi riconosciuti appartengono tutti a un ordine simbolico, a uno spettacolo liturgico che coinvolge le mannerbunde locali o i senescenti con in mano le chiavi della tradizione. Perché le feste rimandano al rito e il rito accorpa dentro di sé la tragedia e la commedia. In ogni rito vi è l’esigenza di rinnovamento (del corpo fisico, sociale) e il ciclo dei riti non può non cominciare con l’eliminazione del vecchio o di tutto ciò che contamina perché morto o perché cattivo.

Ecco il bisogno di un capro espiatorio su cui la mentalità primitiva e popolare trasferisce il male, concentra tutti i mali della comunità e cerca di scacciarli, bruciarli. Il capro è il porco offerto in sacrificio alla dea Maja, alle divinità della Terra che partorisce ogni anno fiori, alberi, messi. I Greci e i Romani sacrificavano delle vittime gravide alle dee del grano e della terra, affinché la spiga crescesse bene. Per rimanere in campo letterario i personaggi di Lovecraft fanno spesso sacrifici per delle divinità dimenticate che abitano lo spazio o gli abissi degli oceani. Le comunità rurali, le chiese rurali, le comunità chiuse e incestuose, le estati, i presagi, i sogni, i rituali stagionali propiziatori e l’ambientazione sono i veri personaggi di quella letteratura che qui ho voluto chiamare “la letteratura dei rituali pagani e dei campi di grano”.

Ecco il bisogno di un capro espiatorio su cui la mentalità primitiva e popolare trasferisce il male, concentra tutti i mali della comunità e cerca di scacciarli, bruciarli. Il capro è il porco offerto in sacrificio alla dea Maja, alle divinità della Terra che partorisce ogni anno fiori, alberi, messi. I Greci e i Romani sacrificavano delle vittime gravide alle dee del grano e della terra, affinché la spiga crescesse bene. Per rimanere in campo letterario i personaggi di Lovecraft fanno spesso sacrifici per delle divinità dimenticate che abitano lo spazio o gli abissi degli oceani. Le comunità rurali, le chiese rurali, le comunità chiuse e incestuose, le estati, i presagi, i sogni, i rituali stagionali propiziatori e l’ambientazione sono i veri personaggi di quella letteratura che qui ho voluto chiamare “la letteratura dei rituali pagani e dei campi di grano”.

Del grano perché, banalizzando, il grano è simbolo di rinascita, segno di speranza e di futuro. La spiga di grano è emblema della primavera, della natura che si risveglia, che vince il buio e l’immobilità dell’inverno e dunque la morte.

Il seme ogni anno muore per rinascere puntualmente a nuova vita salvando l’uomo dalla morte per fame.

Il grano in semi è sentito come una metafora visibile e concreta: da un lato il suo aspetto inerme, la sua morte apparente, dall’altro la potenza di vegetale racchiusa in esso lo identifica come fonte di vita, territorio di nessuno nella frontiera tra il vivere e il morire. Morendo, infatti, si moltiplica.

Nella Bibbia molti sono i passi che fanno riferimento al grano, in particolar modo nei Vangeli dove questa pianta addomesticata dall’uomo non è solo dono divino e segno di abbondanza, ma diventa simbolicamente alimento per l’anima. Il grano è il prodotto agricolo principale praticato da certe comunità rurali descritte in molta letteratura del soprannaturale.

Nella Bibbia molti sono i passi che fanno riferimento al grano, in particolar modo nei Vangeli dove questa pianta addomesticata dall’uomo non è solo dono divino e segno di abbondanza, ma diventa simbolicamente alimento per l’anima. Il grano è il prodotto agricolo principale praticato da certe comunità rurali descritte in molta letteratura del soprannaturale.

Lovecraft per le atmosfere e le piccole comunità chiuse del New England, è insuperabile. Più che nei suoi predecessori, incarnerei in lui il paradigma da cui discendono tutti gli altri, o comunque ci devono fare i conti. Il pulp anomalo di Lovecraft è disinteressato al plot e guarda esclusivamente all’atmosfera, alla creazione di una sensazione di soprannaturale, una sensazione strana, stonata rispetto allo scorrere spazio tempo nel quale siamo immersi. L’atmosfera, per come la intende Lovecraft, è un’emozione letteraria particolare, una sensibilità svincolata dal tran-tran quotidiano, un bisbiglio di fantasia che può attingere a piene mani dal folklore, dalle scritture arcaiche, dai racconti orali, dai miti primitivi o le correnti classiche. L’atmosfera è una allusione che viola le leggi conosciute della natura, una profonda sensazione di indefinibile ascolto del raspare alla porta di casa di un universo sconosciuto e sinistro.

In Notes on writing fiction (scritto nel 1933 e tradotto per noi in Teoria dell’Orrore, a cura di G. De Turris) scrive alcune righe molto importanti per capire la sensazione ricercata da chi si avventura in questo tipo di letteratura rituale, ossia “di ottenere, temporaneamente, l’illusione di una misteriosa sospensione o violazione degli irritanti limiti di tempo e spazio e leggi naturali che da sempre ci imprigionano”; l’illusione di una sospensione dall’alienazione del nostro presente attraverso l’enfatizzazione dell’ignoto e del bizzarro (il weird appunto), alterità letterarie in conflitto col tempo. Altrove Lovecraft spinge il suo orrore per il presente e l’amore verso il passato coloniale, abbracciando l’estremismo dei puritani. In una lettera del 1923 indirizzata al sodale Frank Belknap Long scrive: “Il puritanesimo? Non mi sento assolutamente di condannarlo nel grande palcoscenico che è il mondo, perché la vita non è forse un’arte, e l’arte una selezione? I puritani, inconsciamente, cercarono di creare un’opera d’arte: un modello di vita ispirato a una sinistra poesia, un macabro arazzo con bizzarri arabeschi e decorazioni, provenienti dalle pianure dell’antica Palestina”.

In Notes on writing fiction (scritto nel 1933 e tradotto per noi in Teoria dell’Orrore, a cura di G. De Turris) scrive alcune righe molto importanti per capire la sensazione ricercata da chi si avventura in questo tipo di letteratura rituale, ossia “di ottenere, temporaneamente, l’illusione di una misteriosa sospensione o violazione degli irritanti limiti di tempo e spazio e leggi naturali che da sempre ci imprigionano”; l’illusione di una sospensione dall’alienazione del nostro presente attraverso l’enfatizzazione dell’ignoto e del bizzarro (il weird appunto), alterità letterarie in conflitto col tempo. Altrove Lovecraft spinge il suo orrore per il presente e l’amore verso il passato coloniale, abbracciando l’estremismo dei puritani. In una lettera del 1923 indirizzata al sodale Frank Belknap Long scrive: “Il puritanesimo? Non mi sento assolutamente di condannarlo nel grande palcoscenico che è il mondo, perché la vita non è forse un’arte, e l’arte una selezione? I puritani, inconsciamente, cercarono di creare un’opera d’arte: un modello di vita ispirato a una sinistra poesia, un macabro arazzo con bizzarri arabeschi e decorazioni, provenienti dalle pianure dell’antica Palestina”.

Come in molti romanzi gotici Lovecraft spinge il suo disgusto verso il presente rappresentando le città americane come fosforescenze di un cadavere in decomposizione, popolato da feccia degenere, ghetti etnici in fuga dall’Europa e l’Asia. In una lettera del 1927 scrive alcune considerazioni lucidissime: “Forze e simboli familiari – le colline, le foreste, le stagioni – sono sempre meno presenti nella nostra vita quotidiana, sostituiti dal mattone e dalla pietra, dagli spazzaneve che liberano le strade, e dal riscaldamento artificiale”. Più avanti, nella stessa lettera arriva a esporre una chiara critica al capitalismo del XX secolo, parla di standardizzazione imperante, di mali provocati dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione “la massa diviene ingestibile e affonda o nella squallida e prosaica banalità della democrazia o nel pozzo ancora più profondo del socialismo e dell’anarchia”. Nel ’33 arriverà a radicalizzare il suo pensiero, vagheggiando le teorie segregazioniste di Hitler, perdendosi nel misticismo originario dell’epoca greco-romana o di un sogno nordico, celtico.

Nel primo dei fondamentali Studi Lovecraftiani (edito dalla meritoria Dagon Press di Pietro Guariello nel 2005) è tradotto un saggio densissimo di S. T. Joshi nel quale si torna a parlare della passione di Lovecraft per il passato e le cose vecchie, un’estetica nella quale cercava la sconfitta o perlomeno il confondimento del tempo presente. Lovecraft coniugò il suo fantastico con le teorie di Einstein, Planck, Heisenberg e con gli studi di Frazer sulle origini naturali della fede umana nel sovrannaturale. Le tradizioni folkloriche servivano (e servono) come riparo dallo smarrimento del presente.

Nel primo dei fondamentali Studi Lovecraftiani (edito dalla meritoria Dagon Press di Pietro Guariello nel 2005) è tradotto un saggio densissimo di S. T. Joshi nel quale si torna a parlare della passione di Lovecraft per il passato e le cose vecchie, un’estetica nella quale cercava la sconfitta o perlomeno il confondimento del tempo presente. Lovecraft coniugò il suo fantastico con le teorie di Einstein, Planck, Heisenberg e con gli studi di Frazer sulle origini naturali della fede umana nel sovrannaturale. Le tradizioni folkloriche servivano (e servono) come riparo dallo smarrimento del presente.

“La tradizione non significa niente a livello cosmico, ma significa tutto a livello locale e pragmatico perché noi non abbiamo niente che ci ripari da un senso devastante di “smarrimento” nel tempo e nello spazio infiniti”.

Lontana, nelle forme dai riti e dalle idiosincrasie lovecraftiane, è Shirley Jackson, autrice di alcuni racconti che fanno al caso nostro. La lotteria (contenuto nell’antologia omonima edita da Adelphi) mette in scena un paesino di sole 300 anime dedito a una lotteria estiva (26 giugno) che coinvolge tutti; i paesani hanno perduto e dimenticato il significato del rituale, ma non per questo smettono di praticarlo, sorteggiando, una volta all’anno, uno di loro da sacrificare per il bene del paese, anche se non è chiaro a chi e perché. In questa smemoratezza che caratterizza i personaggi corali del racconto (peraltro brevissimo) possiamo comunque rintracciare lo schema dei riti stagionali fatto di purgazione, rinvigorimento e giubilo. Nel finale, quando distribuiti i foglietti di carta della lotteria, viene sorteggiata la vittima, gli altri le si scagliano addosso, pronti a lapidarla. Etnologicamente gli abitanti del racconto hanno perduto i loro significati, ma non l’urgenza del loro rito. Uno dei senescenti del paese, prima della lapidazione conclusiva, si lamenta come farebbe qualunque vecchietto nei nostri bar di paese: “Non è com’era una volta. La gente non è com’era una volta”. E ha ragione. La Jackson scrive negli anni ’50 di un’America pastorale e quasi fintamente idilliaca, ma le accelerazioni sociali della tarda modernità sono dietro l’angolo.

Oggi ognuno di noi ha perso i significati e le tradizioni del nostro passato contadino, salvo riportarle in vita come festività di consumo. Per capire cosa intendo con questa letteratura (horror prevalentemente) sui riti pagani e i campi di grano bisogna intendersi su che cosa si concentra la modernità: un’accelerazione del tempo. Nella società dove vivo, nella società capitalistica tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria, nel ritmo dei byte, dello speed-dating. Accelerazione e tecnologia hanno mutato le nostre vite, trasformandoci sempre più nelle marionette di Thomas Ligotti. Risparmiare tempo per essere sempre più competitivi, aumentare le nostre prestazioni o decelerare col rischio di finire nell’inerzia polare della disoccupazione, dell’accidia, della malinconia, depressione e neurastenia. Senza tirare in ballo i padri del pensiero tardo-moderno (Marx, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm e anche i bidelli della scuola di Francoforte), le nostre vite contemporanee sono fragili e insicure, da un lato schiacciate da questa competizione e potenza, dall’altro dalla disgregazione delle nostre famiglie, dei nostri lavori, delle nostre appartenenze. Tutto non dura più, si disgrega con facilità, lasciandoci in un vuoto sociale dominato dall’alienazione. Credo che il concetto di alienazione sia fondante della nostra tarda-modernità; abbiamo perso la nostra conoscenza pratica e culturale e il futuro che ci aspetta è quanto mai fosco. Per questo, alla base di questa letteratura di cui ci stiamo occupando, credo vi sia (nel mio caso come lettore sicuramente) un desiderio latente di fuga e regressione da un mondo capitalistico e alienato. I campi di grano, le messi, le vastità e i silenzi del New England per la Jackson e Lovecraft possono valere il mio Piemonte anemico e sfuocato, possono valere la mia provincia impasto di fango, terre intossicate dai diserbanti agricoli e rovine di cimiteri, cappelle votive e rimasugli planiziali. A queste poche ombre appendo la mia immaginazione e cerco una fuga, una rinuncia dall’ingegneria genetica del XXI secolo.

Oggi ognuno di noi ha perso i significati e le tradizioni del nostro passato contadino, salvo riportarle in vita come festività di consumo. Per capire cosa intendo con questa letteratura (horror prevalentemente) sui riti pagani e i campi di grano bisogna intendersi su che cosa si concentra la modernità: un’accelerazione del tempo. Nella società dove vivo, nella società capitalistica tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria, nel ritmo dei byte, dello speed-dating. Accelerazione e tecnologia hanno mutato le nostre vite, trasformandoci sempre più nelle marionette di Thomas Ligotti. Risparmiare tempo per essere sempre più competitivi, aumentare le nostre prestazioni o decelerare col rischio di finire nell’inerzia polare della disoccupazione, dell’accidia, della malinconia, depressione e neurastenia. Senza tirare in ballo i padri del pensiero tardo-moderno (Marx, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm e anche i bidelli della scuola di Francoforte), le nostre vite contemporanee sono fragili e insicure, da un lato schiacciate da questa competizione e potenza, dall’altro dalla disgregazione delle nostre famiglie, dei nostri lavori, delle nostre appartenenze. Tutto non dura più, si disgrega con facilità, lasciandoci in un vuoto sociale dominato dall’alienazione. Credo che il concetto di alienazione sia fondante della nostra tarda-modernità; abbiamo perso la nostra conoscenza pratica e culturale e il futuro che ci aspetta è quanto mai fosco. Per questo, alla base di questa letteratura di cui ci stiamo occupando, credo vi sia (nel mio caso come lettore sicuramente) un desiderio latente di fuga e regressione da un mondo capitalistico e alienato. I campi di grano, le messi, le vastità e i silenzi del New England per la Jackson e Lovecraft possono valere il mio Piemonte anemico e sfuocato, possono valere la mia provincia impasto di fango, terre intossicate dai diserbanti agricoli e rovine di cimiteri, cappelle votive e rimasugli planiziali. A queste poche ombre appendo la mia immaginazione e cerco una fuga, una rinuncia dall’ingegneria genetica del XXI secolo.

Ecco allora l’alienazione da sé e dagli altri dei personaggi della Jackson che cercano di tenere in vita tradizioni a cui nemmeno loro sanno dare un significato, pur di non smarrirsi in un presente vuoto e indifferente, dove le persone e le cose non sono più le stesse. La messa in scena di queste comunità chiuse, numericamente limitate, è una risposta alla saturazione contemporanea dove un uomo medio, in due o tre ore della giornata, incontra e vede più persone di quante ne avrebbe incontrate in un mese uno di questi villici. In Lovecraft, nella sua bibliografia, il bisogno di sfuggire ai ritmi della modernità è quasi ossessivo e si riflette nella sua prosa antica e involuta, quasi una parodia dell’inglese del XVIII secolo. La Jackson costruisce invece un racconto sospeso e mancante, in cui la ritualità non è affidata a maschere o simboli particolari, tuttavia il bisogno di mantenere un sacrificio (il 26 giugno) si collega con quei riti di eliminazione di tutto ciò che ostacola il felice rinnovellarsi della natura, dei suoi frutti o delle opere umane.

In un altro racconto (contenuto in quei begli Omnibus mondadoriani degli anni ’70, Il 2° libro dell’orrore, a cura di Francesco Franconeri), I villeggianti, la Jackson racconta di due coniugi, gli Allison, attempati marito e moglie che da anni hanno imparato ad apprezzare la vita in un cottage estivo lontano dalle comodità cittadina; gli Allison sono due persone anonime e comuni, ormai libere dagli obblighi familiari e lavorativi, per la prima volta dopo tanti anni decidono di rimanere nel loro cottage immerso nel verde anche dopo la fine dell’estate, anche dopo il Labor Day; ecco che una serie di eventi, di premonizioni leggere e inquietanti, consigliano ai due di lasciare il cottage e tornarsene in città. La coppia resiste (al fattorino che non consegnerà più, al telefono muto e altri imprevisti) e nella chiusa del racconto avvertiamo il loro timore mentre osservano il lago in lontananza e le tenebre avanzare. Istintivamente percepiscono una forza antica, un’energia primordiale sprigionarsi da quel paesaggio prima idilliaco e inoffensivo. Che siano loro i nuovi fantocci di carnevale da immolare sull’altare di una natura premonitrice e sotterranea? La Jackson, senza ricorrere a divinità a forma di polipo, usa un arcano quotidiano che si insinua misterioso tra le pieghe dell’ordinario. Anche in questo racconto non abbiamo maschere diaboliche e spettri tra il grano.

In un altro racconto (contenuto in quei begli Omnibus mondadoriani degli anni ’70, Il 2° libro dell’orrore, a cura di Francesco Franconeri), I villeggianti, la Jackson racconta di due coniugi, gli Allison, attempati marito e moglie che da anni hanno imparato ad apprezzare la vita in un cottage estivo lontano dalle comodità cittadina; gli Allison sono due persone anonime e comuni, ormai libere dagli obblighi familiari e lavorativi, per la prima volta dopo tanti anni decidono di rimanere nel loro cottage immerso nel verde anche dopo la fine dell’estate, anche dopo il Labor Day; ecco che una serie di eventi, di premonizioni leggere e inquietanti, consigliano ai due di lasciare il cottage e tornarsene in città. La coppia resiste (al fattorino che non consegnerà più, al telefono muto e altri imprevisti) e nella chiusa del racconto avvertiamo il loro timore mentre osservano il lago in lontananza e le tenebre avanzare. Istintivamente percepiscono una forza antica, un’energia primordiale sprigionarsi da quel paesaggio prima idilliaco e inoffensivo. Che siano loro i nuovi fantocci di carnevale da immolare sull’altare di una natura premonitrice e sotterranea? La Jackson, senza ricorrere a divinità a forma di polipo, usa un arcano quotidiano che si insinua misterioso tra le pieghe dell’ordinario. Anche in questo racconto non abbiamo maschere diaboliche e spettri tra il grano.

A metà tra la lezione della Jackson e il padre putativo Lovecraft è il primo Stephen King, quello dei racconti di A volte ritornano. In quella raccolta vi sono ben due racconti che potrebbero interessarci. Il primo, Jerusalem’s Lot, è costruito come una serie di lettere (tecnica cara a Lovecraft e a Stoker) che il protagonista invia a qualcuno durante il suo soggiorno in un paesino ameno e fuori dal mondo (rieccoci a quanto detto sopra), Preacher’s Corners. Accanto a questo sorge un villaggio abbandonato chiamato Jerusalem’s Lot, un luogo spettrale e sinistro con imposte mezze staccate, tetti crollati e finestre sogghignanti, insomma il paradiso per esplorazioni vandaliche e ragazzini teppisti. Solo che a Jerusalem’s Lot non ci sono ragazzini e vandali, anzi non c’è nessuno ed è proprio da questo vuoto che sale l’angoscia del narratore. Un miasma di tomba e antiche superstizioni avvolge il narratore e le sue lettere. Nella vecchia chiesa sconsacrata ritrova un libro, De Vermis Mysteriis, I misteri del Verme, citato da Lovecraft in The shadow out of time e The haunter of the dark e fantasiosamente attribuito a un necromante e alchimista fiammingo duecentesco di nome Ludvig Prinn, unico sopravvissuto a un’immaginaria Nona Crociata. King gioca con le atmosfere e la prosa lovecraftiana, immaginando che un’antica entità dorma nel villaggio di Jerusalem’s Lot, una forza che ha ucciso gli antenati del protagonista; non mancheranno anche le classiche comunità incestuose, mescolanza di religiosi degenerati e popolani con squilibri mentali e difetti fisici. L’ambientazione estiva sortirà uno strano magnetismo sul protagonista, risucchiato in una stagione piena di presagi, catastrofi imminenti e sogni, sorta di corridoi spazio temporali verso i gelatinosi sentieri ctoni o infernali.

A metà tra la lezione della Jackson e il padre putativo Lovecraft è il primo Stephen King, quello dei racconti di A volte ritornano. In quella raccolta vi sono ben due racconti che potrebbero interessarci. Il primo, Jerusalem’s Lot, è costruito come una serie di lettere (tecnica cara a Lovecraft e a Stoker) che il protagonista invia a qualcuno durante il suo soggiorno in un paesino ameno e fuori dal mondo (rieccoci a quanto detto sopra), Preacher’s Corners. Accanto a questo sorge un villaggio abbandonato chiamato Jerusalem’s Lot, un luogo spettrale e sinistro con imposte mezze staccate, tetti crollati e finestre sogghignanti, insomma il paradiso per esplorazioni vandaliche e ragazzini teppisti. Solo che a Jerusalem’s Lot non ci sono ragazzini e vandali, anzi non c’è nessuno ed è proprio da questo vuoto che sale l’angoscia del narratore. Un miasma di tomba e antiche superstizioni avvolge il narratore e le sue lettere. Nella vecchia chiesa sconsacrata ritrova un libro, De Vermis Mysteriis, I misteri del Verme, citato da Lovecraft in The shadow out of time e The haunter of the dark e fantasiosamente attribuito a un necromante e alchimista fiammingo duecentesco di nome Ludvig Prinn, unico sopravvissuto a un’immaginaria Nona Crociata. King gioca con le atmosfere e la prosa lovecraftiana, immaginando che un’antica entità dorma nel villaggio di Jerusalem’s Lot, una forza che ha ucciso gli antenati del protagonista; non mancheranno anche le classiche comunità incestuose, mescolanza di religiosi degenerati e popolani con squilibri mentali e difetti fisici. L’ambientazione estiva sortirà uno strano magnetismo sul protagonista, risucchiato in una stagione piena di presagi, catastrofi imminenti e sogni, sorta di corridoi spazio temporali verso i gelatinosi sentieri ctoni o infernali.

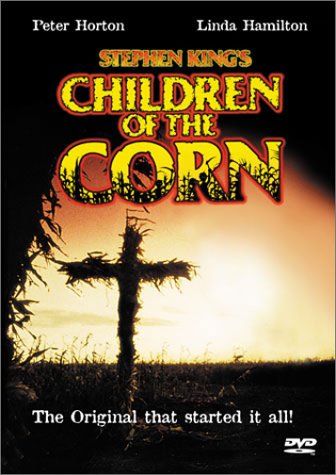

Anche il racconto I figli del grano batte gli stessi sentieri, facendoci respirare l’odore e la consistenza delle messi e dei filari interminabili, adornati da un fioco ronzio di mosche. Grano e orizzonte si confondono in un breve racconto pervaso dall’atmosfera rituale e agraria di un mondo antico che ha rinnegato l’eredità dei padri; dei bambini hanno maciullato i loro genitori e hanno smesso di inseguire le false promesse del mondo moderno, inscenando una personale parata diabolica, un comos di Ecate tra i filari, al servizio di un’entità, divinità risvegliata a cui si ispira il mondo rituale del racconto.

Anche il racconto I figli del grano batte gli stessi sentieri, facendoci respirare l’odore e la consistenza delle messi e dei filari interminabili, adornati da un fioco ronzio di mosche. Grano e orizzonte si confondono in un breve racconto pervaso dall’atmosfera rituale e agraria di un mondo antico che ha rinnegato l’eredità dei padri; dei bambini hanno maciullato i loro genitori e hanno smesso di inseguire le false promesse del mondo moderno, inscenando una personale parata diabolica, un comos di Ecate tra i filari, al servizio di un’entità, divinità risvegliata a cui si ispira il mondo rituale del racconto.

Per rimanere al racconto ne cito uno brevissimo e bellissimo: In dieci passi a Monte Magro, contenuto in quella seconda parte (fecondissima e fondativa) di Nottuario del caro Thomas Ligotti. Monte Magro è una Jerusalem’s Lot, una Gatlin de I figli del grano, una Salem lovecraftiana. E’ tutto questo e molto di più, anzi, visto che parliamo di Ligotti, molto di meno. Ligotti semplifica i suoi plot (e in questo il lascito di Nottuario è invalicabile per il racconto dell’orrore del XXI secolo), toglie anziché mettere. In lui le radici del racconto soprannaturale trovano una sorta di sublimazione alchemica, una riduzione verso il vuoto beckettiano. Monte Magro in mano al King di oggi sarebbe diventato un inutile romanzo di 1000 pagine, buono per tener buoni i lettori che hanno ancora bisogno dell’illusione che una storia lunga possa raccontare di più e meglio, che una storia lunga possa farci immedesimare in quelli che rimangono comunque personaggi, ossia marionette nelle mani di uno scrittore a sua volta marionetta, prigioniero di sé stesso e del suo conto in banca; Ligotti, dicevo, immagina in dieci passi narrativi, dieci lasse al posto di dieci capitoletti, un posto ameno, regressivo in cui le leggende sul posto si sono perse, dimenticate (come per la Jackson) e anche le strade sembrano essere franate, svanite. Arrivare a Monte Magro è un’impresa da caparbi! I paesaggi, se ci si arriva, paiono agglutinare su di loro tutto l’armamentario della letteratura gotica moderna, con nebbie sospese, alberi accartocciati, picchi, burroni e un vento che porta dentro di sé minuscole voci, il popolo ciarlante delle apparizioni notturne.  Anche Ligotti non usa le masche classiche della letteratura contemporanea (((i mostri tentacolari di Lovecraft o di tante weird tales, ne cito alcuni: gli scarecrow di Simmons ne L’estate della paura, romanzo del 1991 tradotto da noi prima per i tipi della Interno Giallo, poi dalla defunta Gargoyle – Simmons è uno scrittore americano un po’ meno prolisso di King, comunque schiacciato su una prosa descrittiva che sembra guardare più al cinema che alla letteratura; il libro ha dei buoni momenti atmosferici, con silos di grano, un Illinois sterminato, campane dei Borgia forgiate con atti ignobili ed empi, l’estate come luogo comune di un bildungsroman adolescenziale che è una sorta di remake di It di King coi suoi ragazzini, discariche a cielo aperto e tutti quei rituali di passaggio che segnano la fine dell’infanzia e l’inizio di una adolescenza di provincia da consumare tra ghiaia, asfalto e campi di grano a isolare la cittadina di Elm Haven, ennesimo microcosmo di lavoratori agricoli e padri alcolizzati - il nostro Alan D. Altieri col suo scarnificato romanzo breve

Anche Ligotti non usa le masche classiche della letteratura contemporanea (((i mostri tentacolari di Lovecraft o di tante weird tales, ne cito alcuni: gli scarecrow di Simmons ne L’estate della paura, romanzo del 1991 tradotto da noi prima per i tipi della Interno Giallo, poi dalla defunta Gargoyle – Simmons è uno scrittore americano un po’ meno prolisso di King, comunque schiacciato su una prosa descrittiva che sembra guardare più al cinema che alla letteratura; il libro ha dei buoni momenti atmosferici, con silos di grano, un Illinois sterminato, campane dei Borgia forgiate con atti ignobili ed empi, l’estate come luogo comune di un bildungsroman adolescenziale che è una sorta di remake di It di King coi suoi ragazzini, discariche a cielo aperto e tutti quei rituali di passaggio che segnano la fine dell’infanzia e l’inizio di una adolescenza di provincia da consumare tra ghiaia, asfalto e campi di grano a isolare la cittadina di Elm Haven, ennesimo microcosmo di lavoratori agricoli e padri alcolizzati - il nostro Alan D. Altieri col suo scarnificato romanzo breve  Scarecrow, appunto narrativo al bulino come sempre ai margini di un’apocalisse tascabile dentro un oceano di spighe – T.E.D. Klein affascinato dal contrasto tra le metropoli moderne e le lentezze della campagna rurale, abitata da comunità di invasati religiosi per cui ogni cosa è un segno del maligno, come nel pedante e gotico Cerimonia di sangue – molto più interessante Dagon di Fred Chappell, romanzo del 1968 tradotto da noi per l’inverno horror Mondadori del 1991; si tratta di un omaggio originale a Lovecraft, ma senza gli “effetti speciali” delle sue divinità a forma di polipo; Chappell si mangia i vari Simmons e King, costruendo un libro sfumato e weird tutto incentrato su di un sacrificio inumano e inspiegato, vissuto dal punto di vista del protagonista del racconto, un tale Peter che ha ereditato una fattoria in una campagna liquida e bianca come zucchero, immersa in un cielo in cui risuona il ronzio delle moltitudini di cavallette bibliche, un luogo che è l’ultimo baluardo di forze pagane residue e di un puritanesimo tipicamente americano abitato da contadini regrediti e lombrosiani, corrosi da culti antichissimi e perversi che ne hanno deformato i tratti del viso; Peter è un predicatore interessato a scrivere una monografia sui culti pagani nella regione dei suoi avi, tuttavia la sua vita viene presto stravolta e lui stesso finisce preda di un’aguzzina malvagia e perversa che lo ridurrà a una larva alcolizzata e impotente, pronta per essere macellata in nome di quel Dagon, Dio imbecille e onnipotente; alla fine Peter, attraverso la morte rituale, accederà a una nuova dimensione dell’esistenza, volteggiando nello spazio e nel tempo come un Leviatano oscuro tra le stelle spente del cosmo; Chappell seppellisce molti scrittori marionette, pennivendoli rammolliti e prolissi e scrive un romanzo oscuro e non spiegato, morboso, sessualmente represso e misterioso))) – le sue larve nocive non nascondono alcun segreto, non hanno scopi da raggiungere; il mondo sotterraneo e inconscio dello scrittore di Detroit pesca a piene mani nella nostra cultura e sostituisce alla maschera folklorica dei riti agrari quella del fantoccio di legno, sintomo letterario, cognitivo ed esistenziale dell’uomo occidentale tardomoderno. Monte Magro è il luogo in cui abbiamo sempre desiderato vivere, anche a prezzo del nostro equilibrio mentale, anche a costo della nostra miserabile esistenza. Non c’è felicità se non su quelle vette.

Scarecrow, appunto narrativo al bulino come sempre ai margini di un’apocalisse tascabile dentro un oceano di spighe – T.E.D. Klein affascinato dal contrasto tra le metropoli moderne e le lentezze della campagna rurale, abitata da comunità di invasati religiosi per cui ogni cosa è un segno del maligno, come nel pedante e gotico Cerimonia di sangue – molto più interessante Dagon di Fred Chappell, romanzo del 1968 tradotto da noi per l’inverno horror Mondadori del 1991; si tratta di un omaggio originale a Lovecraft, ma senza gli “effetti speciali” delle sue divinità a forma di polipo; Chappell si mangia i vari Simmons e King, costruendo un libro sfumato e weird tutto incentrato su di un sacrificio inumano e inspiegato, vissuto dal punto di vista del protagonista del racconto, un tale Peter che ha ereditato una fattoria in una campagna liquida e bianca come zucchero, immersa in un cielo in cui risuona il ronzio delle moltitudini di cavallette bibliche, un luogo che è l’ultimo baluardo di forze pagane residue e di un puritanesimo tipicamente americano abitato da contadini regrediti e lombrosiani, corrosi da culti antichissimi e perversi che ne hanno deformato i tratti del viso; Peter è un predicatore interessato a scrivere una monografia sui culti pagani nella regione dei suoi avi, tuttavia la sua vita viene presto stravolta e lui stesso finisce preda di un’aguzzina malvagia e perversa che lo ridurrà a una larva alcolizzata e impotente, pronta per essere macellata in nome di quel Dagon, Dio imbecille e onnipotente; alla fine Peter, attraverso la morte rituale, accederà a una nuova dimensione dell’esistenza, volteggiando nello spazio e nel tempo come un Leviatano oscuro tra le stelle spente del cosmo; Chappell seppellisce molti scrittori marionette, pennivendoli rammolliti e prolissi e scrive un romanzo oscuro e non spiegato, morboso, sessualmente represso e misterioso))) – le sue larve nocive non nascondono alcun segreto, non hanno scopi da raggiungere; il mondo sotterraneo e inconscio dello scrittore di Detroit pesca a piene mani nella nostra cultura e sostituisce alla maschera folklorica dei riti agrari quella del fantoccio di legno, sintomo letterario, cognitivo ed esistenziale dell’uomo occidentale tardomoderno. Monte Magro è il luogo in cui abbiamo sempre desiderato vivere, anche a prezzo del nostro equilibrio mentale, anche a costo della nostra miserabile esistenza. Non c’è felicità se non su quelle vette.