Jean-Paul Goude rappresenta con ogni probabilità il tipo estremo dell’esotista vecchio stile permeato di eurocentrismo. Nelle sue foto-documentazioni, immagini tutte rigorosamente ricostruite fin a partire dai colori innaturali, il nostro artista multimediale vuole realizzare a ogni costo e in toto i propri miraggi di negritudine “migliorando” (termine chiave di Jungle Fever, la sua opera autobiografica visiva) le donne concrete che si trova di fronte: in effetti “noi non le vedremo mai come sono, ma come Goude ha voluto mostrarle”. “Durante dieci anni, direttore artistico dell’Esquire Magazine, […] sviluppa la sua tecnica di virtuoso delle immagini a un punto di tale perfezione da consentirgli di far coincidere la natura con i suoi fantasmi. La sua arte è la Correzione Francese” (H. Hayes).

Jean-Paul Goude rappresenta con ogni probabilità il tipo estremo dell’esotista vecchio stile permeato di eurocentrismo. Nelle sue foto-documentazioni, immagini tutte rigorosamente ricostruite fin a partire dai colori innaturali, il nostro artista multimediale vuole realizzare a ogni costo e in toto i propri miraggi di negritudine “migliorando” (termine chiave di Jungle Fever, la sua opera autobiografica visiva) le donne concrete che si trova di fronte: in effetti “noi non le vedremo mai come sono, ma come Goude ha voluto mostrarle”. “Durante dieci anni, direttore artistico dell’Esquire Magazine, […] sviluppa la sua tecnica di virtuoso delle immagini a un punto di tale perfezione da consentirgli di far coincidere la natura con i suoi fantasmi. La sua arte è la Correzione Francese” (H. Hayes).

Fin da giovane Goude sarà un vero e proprio collezionista di donne di colore: e il collezionismo, come dice Segalen nel suo Saggio sull’esotismo, è tratto tipico dell’esotista. Prima di cominciare a sfogliare l’album di figurine costituito da Jungle Fever, tuttavia, è necessario premettere ancora che una caratteristica tipica del suo autore è il narcisismo (non a caso l’immagine di sé che volle sempre dare fu quella d’una star), narcisismo che in seguito proiettò sulle sue compagne.

Ma che significa narcisismo? “Noi siamo così abituati all’interpretazione che del mito di Narciso ha dato la psicologia moderna, che definisce narcisismo il chiudersi e ritrarsi della libido nell’io, che finiamo col dimenticare che, dopo tutto, nel mito il giovinetto non è innamorato direttamente di sé, ma della propria immagine riflessa nell’acqua” (G. Agamben, Stanze): forse, in fondo, si può far discendere semplicemente da qui la vocazione di Goude per le arti visive. Proiettando fuori di sé il proprio narcisismo, egli cadrà dalla padella nella brace facendo suo un altro mito: quello di Pigmalione; in ogni caso sarà sempre un idolatra – ovvero un adoratore di immagini mentali piuttosto che materiali. Fin dal Medioevo, tuttavia, i poeti non dovevano sottrarsi a questa forma di idolatria, ma piuttosto attraversarla per far sì che Eros trovasse il proprio posto fra Narciso e Pigmalione (Agamben). Sia pure modernamente aggiornato, il percorso di Goude è collocabile entro questi due poli: in altri termini, si potrebbe dire che tutte le sue opere siano sempre e soltanto degli autoritratti traslati.

E cominciamo, dunque, seguendo un rigoroso ordine cronologico: la prima immagine è quella d’una Wonder Woman dipinta di nero, quindi si passa a un fotomontaggio di voluta ingenuità – brandelli di corpo innestati uno sull’altro per abbozzare una altrimenti inconcepibile dea nera. La prima africana in carne e ossa che Goude tentò di costruire secondo i suoi canoni di bellezza fu anche la sua prima amante: egli volle fare di Sylvia “un piccolo capolavoro”, e con questo intento le fece incapsulare i denti, a suo parere troppo piccoli; quindi progettò un intervento di chirurgia estetica sul suo naso, troppo camuso. Il progetto, tuttavia, non andò in porto perché il naso proposto a Goude (non a Sylvia!) gli era sgradito; com’è ovvio, la ragazza uscì dall’esperienza atterrita. Radiah, la seconda amante, venne ulteriormente africanizzata con finte scarificazioni e soprattutto con dei coturni di 27 cm. (per arrivare ai due metri d’altezza). A far da contraltare a una simile operazione, ve n’è una per certi aspetti ancor più delirante: il calco del corpo di Toukie, la sua nuova fiamma, fu ridotto in scala alle dimensioni di quello d’una bambolina; a questo punto, l’artista poté intervenire sul simulacro allungando gambe e collo, rendendo i seni più “naturali”, alzando e rimpolpando polpacci e glutei fino a far sporger all’infuori le natiche in modo inverosimile: il tutto in vista di una donna di pura razza nera. Toukie detestò la sua scultura e ruppe con Goude.

E cominciamo, dunque, seguendo un rigoroso ordine cronologico: la prima immagine è quella d’una Wonder Woman dipinta di nero, quindi si passa a un fotomontaggio di voluta ingenuità – brandelli di corpo innestati uno sull’altro per abbozzare una altrimenti inconcepibile dea nera. La prima africana in carne e ossa che Goude tentò di costruire secondo i suoi canoni di bellezza fu anche la sua prima amante: egli volle fare di Sylvia “un piccolo capolavoro”, e con questo intento le fece incapsulare i denti, a suo parere troppo piccoli; quindi progettò un intervento di chirurgia estetica sul suo naso, troppo camuso. Il progetto, tuttavia, non andò in porto perché il naso proposto a Goude (non a Sylvia!) gli era sgradito; com’è ovvio, la ragazza uscì dall’esperienza atterrita. Radiah, la seconda amante, venne ulteriormente africanizzata con finte scarificazioni e soprattutto con dei coturni di 27 cm. (per arrivare ai due metri d’altezza). A far da contraltare a una simile operazione, ve n’è una per certi aspetti ancor più delirante: il calco del corpo di Toukie, la sua nuova fiamma, fu ridotto in scala alle dimensioni di quello d’una bambolina; a questo punto, l’artista poté intervenire sul simulacro allungando gambe e collo, rendendo i seni più “naturali”, alzando e rimpolpando polpacci e glutei fino a far sporger all’infuori le natiche in modo inverosimile: il tutto in vista di una donna di pura razza nera. Toukie detestò la sua scultura e ruppe con Goude.

Egli passa quindi a illustrarci alcuni esempi di peep-show: fra gli altri, The Pussy Singers (tre negre distese a gambe divaricate con dei microfoni posti all’altezza del pube), Acrobat (una contorsionista dalla lingua serpentina che sta praticandosi un cunnilingus in posizione impossibile) e Juggler (in cui la giocoliera in questione spara palline dalla vagina). Naturalmente, in queste immagini c’è ben poco di vero, i peep-show sono frutto di sofisticate tecniche fotografiche: ancora una volta, questa è la realtà di Goude.

Egli passa quindi a illustrarci alcuni esempi di peep-show: fra gli altri, The Pussy Singers (tre negre distese a gambe divaricate con dei microfoni posti all’altezza del pube), Acrobat (una contorsionista dalla lingua serpentina che sta praticandosi un cunnilingus in posizione impossibile) e Juggler (in cui la giocoliera in questione spara palline dalla vagina). Naturalmente, in queste immagini c’è ben poco di vero, i peep-show sono frutto di sofisticate tecniche fotografiche: ancora una volta, questa è la realtà di Goude.

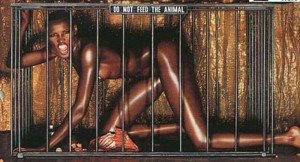

La sua summa, tuttavia, è rappresentata da Grace Jones, di cui egli diviene manager e marito. Per prima cosa, ne rende più armonioso il corpo facendole assumere una posizione anatomicamente impossibile grazie alle solite tecniche di montaggio (cosa già provata su Caroline, i cui glutei – scomposti e poi ricomposti con eliminazioni e aggiunte – erano in grado di reggere una bottiglia di champagne eiaculante), quindi la fotografa come belva in gabbia, con tanto di carne cruda accanto; poi, tagliandole i capelli alla marine e colorando di blu intenso una foto della cantante allo scopo di renderla più nera del nero, Goude si spinge fino all’esotismo dell’alieno; infine, e qui Pigmalione e Narciso si congiungono, produce una serie di maschere di Grace, creando una “armata” di esseri identici per uno show dal titolo fin troppo significativo: A One-Man Show (corsivo nostro). La soluzione dura per poco: “Non so più di cosa m’innamorai; Grace o l’idea che me ne facevo?” – come dire: pensavo di adorare un’immagine materiale e invece ne adoravo una mentale.

“È probabile che se Gilles De Rays, al primo fermentare in lui della voglia di orgia e di strage, fosse stato messo in un asilo e invitato a fare dei collages, avrebbe avuto uno sfogo adeguato […] su quei collages straordinari ci sarebbero state discussioni senza fine. Sarebbe rinato artista, chi aveva in sé il seme di grandi crimini. Ma non avremmo saputo che li portava, come non sappiamo quanto crimine portassero, e affogassero nell’ergon espiatore, certi grandi artisti che non finiscono di stupire” (G. Ceronetti, Il silenzio del corpo): non è difficile, partendo da queste riflessioni, trasformare l’opera di Goude in una documentazione letterale dei crimini commessi da un maniaco sessuale: lo psicopatico sfregia il viso della propria vittima (Radiah), la assassina immergendola nel gesso e tiene il calco del suo corpo (Toukie), la chiude in gabbia e le fa mangiar solo carne cruda (Grace), la taglia a pezzi per ricomporla in forme più armoniose (Grace, Toukie, Carolina). Viste in quest’ottica rozza ma desublimante, le fotodocumentazioni di Goude rivelano in forma compiuta il lato oscuro che sfiorano: se è vero che le opere artistiche della nostra epoca sono per larga parte legate ai nostri mostri notturni, quelle di Jungle Fever sembrano evidenziarlo in maniera assai più scoperta di molte altre, quasi didattica. E quasi didatticamente sottolineati, nel testo, sono gli strumenti che permettono di mantenere all’interno dei fragili argini dell’arte un contenuto ribollente: la tecnica e la retorica fotografica. Queste ultime, tuttavia, poiché non fungono da semplici guardiane, ma anzi fra i loro specifici compiti contano anche contraddittoriamente quello di rilanciare il potere dei fantasmi stessi, sono sempre sul punto di trasformarsi da carceriere in complici; forse proprio per ciò Goude passa da un media all’altro senza soluzione di continuità: come se solo la fuga (che è comunque anche il tratto più ovvio dell’esotista) gli garantisse la salvezza.

“È probabile che se Gilles De Rays, al primo fermentare in lui della voglia di orgia e di strage, fosse stato messo in un asilo e invitato a fare dei collages, avrebbe avuto uno sfogo adeguato […] su quei collages straordinari ci sarebbero state discussioni senza fine. Sarebbe rinato artista, chi aveva in sé il seme di grandi crimini. Ma non avremmo saputo che li portava, come non sappiamo quanto crimine portassero, e affogassero nell’ergon espiatore, certi grandi artisti che non finiscono di stupire” (G. Ceronetti, Il silenzio del corpo): non è difficile, partendo da queste riflessioni, trasformare l’opera di Goude in una documentazione letterale dei crimini commessi da un maniaco sessuale: lo psicopatico sfregia il viso della propria vittima (Radiah), la assassina immergendola nel gesso e tiene il calco del suo corpo (Toukie), la chiude in gabbia e le fa mangiar solo carne cruda (Grace), la taglia a pezzi per ricomporla in forme più armoniose (Grace, Toukie, Carolina). Viste in quest’ottica rozza ma desublimante, le fotodocumentazioni di Goude rivelano in forma compiuta il lato oscuro che sfiorano: se è vero che le opere artistiche della nostra epoca sono per larga parte legate ai nostri mostri notturni, quelle di Jungle Fever sembrano evidenziarlo in maniera assai più scoperta di molte altre, quasi didattica. E quasi didatticamente sottolineati, nel testo, sono gli strumenti che permettono di mantenere all’interno dei fragili argini dell’arte un contenuto ribollente: la tecnica e la retorica fotografica. Queste ultime, tuttavia, poiché non fungono da semplici guardiane, ma anzi fra i loro specifici compiti contano anche contraddittoriamente quello di rilanciare il potere dei fantasmi stessi, sono sempre sul punto di trasformarsi da carceriere in complici; forse proprio per ciò Goude passa da un media all’altro senza soluzione di continuità: come se solo la fuga (che è comunque anche il tratto più ovvio dell’esotista) gli garantisse la salvezza.