Ricomincia la scuola, ricomincia l’anno con le fatiche e le preoccupazioni. Come posso, cerco di risparmiare energie psico-fisiche in attesa che il cumulo di lavoro aumenti, in attesa di qualcosa d’altro. Mi presento alle nomine, prendo delle ore in una scuola media di un paese immerso nella campagna. Un posto piccolo, tranquillo, ultimo avamposto di una scuola ancora, parzialmente, decente, ripulita dai bulli, dalla teppa dei quartieri degradati della città e dall’insolenza dei colleghi, soprattutto delle colleghe.

Ricomincia la scuola, ricomincia l’anno con le fatiche e le preoccupazioni. Come posso, cerco di risparmiare energie psico-fisiche in attesa che il cumulo di lavoro aumenti, in attesa di qualcosa d’altro. Mi presento alle nomine, prendo delle ore in una scuola media di un paese immerso nella campagna. Un posto piccolo, tranquillo, ultimo avamposto di una scuola ancora, parzialmente, decente, ripulita dai bulli, dalla teppa dei quartieri degradati della città e dall’insolenza dei colleghi, soprattutto delle colleghe.

La prima settimana sembra confermare le mie speranze: ho sei classi, circa un centinaio di alunni, alcuni vivaci, sfrontati, disadattati, annoiati, tuttavia nella norma. Un paio di casi abbisognano di un insegnante di sostegno. Tutto qui.

Apparecchio senza fretta i miei propositi di lavoro, dispenso qualche battuta lieve, sorrisi e le prime occhiatacce ai discoli, ciò nondimeno le cose filano. I colleghi, anzi le colleghe, appaiono stranamente pacate, defilate, senza grane.

Così, senza accorgermene, scivolo nella polpa dei giorni che amo maggiormente, la fine di settembre e quel dolce declino che porta ai giorni dei morti e alla festività dei Santi.

Ricomincio le mie passeggiate digestive, i miei piccoli impegni quotidiani con amici e famigliari.

Il clima, insolitamente mite, muta in un grigiore cinereo, umido e piovoso, quasi un’anticipazione, un trailer dell’autunno. E la cosa mi anima d’una gioia gotica, m’infiamma di idee ed energie.

Dentro la città morta, intanto, al termine del travaglio, la gente si rintana dalla Storia, si riposa, dorme, si nasconde in attesa degli ultimi giri in bicicletta fuori porta, o del footing, per poi correre di nuovo a lavorare, a cercare altri piani di fuga.

Io non ho bisogno di scappare.

Questa piana è il mio grembo.

Il mio nascondiglio perfetto.

Armato di macchina digitale, impiego gli ultimi pomeriggi settembrini nel fotografare alcuni luoghi nascosti della campagna. Senza uno scopo preciso, voglio giocare col computer e alterare la saturazione e il colore degli scatti. Non ho alcuna competenza tecnica e a malapena riesco a usare la fotocamera, tuttavia l’idea è una scusa per uscire a passeggiare nella piana.

L’afa estiva (quest’anno rarefatta dagli abbondanti stravolgimenti climatici) e le punzecchiature delle zanzare sono finite. Il sole ha flagellato come ha potuto i reggimenti onirici delle risaie e le pianticelle ora hanno un bagliore d’arcobaleno marcito. Drappelli superstiti di rane e insetti lanciano voci tossiche dalle labbra gassate dei fossati. Ogni giorno piccoli aeroplani sorvolano gli stagni prosciugati delle risaie e lanciano giù il loro pesticida.

Oltre la città, oltre il paesaggio urbano fatto di palazzi eleganti dal colore dei sassi di fiume, oltre le risaie, il paesaggio preistorico della piana è ridotto a piccoli isolotti boschivi, reminiscenze delle antiche paludi, degli antichi acquitrini.

Oggi che l’economia del riso ha vinto, che il liquore capitalistico ha sradicato la dolcezza di cripta della piana, guido sulle strade bianche della mia campagna mentale, deambulo col motore nella foschia, dentro la luce cremosa (siero d’uovo cosmico rancido nella polpa e morbido sugli occhi o sul riflesso del parabrezza), in cerca di ombre stanche, di cascine biancheggianti, di misteri e fantasmi stagnanti da foto-riprendere e manipolare.

Guido verso un atlante onirico da alterare digitalmente.

Guido verso un atlante onirico da alterare digitalmente.

Così attraverso micro frazioni conosciute a memoria, paesi francobollo screpolati sugli argini della pianura, esequie di casolari anneriti dagli agenti atmosferici e sputi di piante sopravvissute. E dentro questa solitudine mi sento finalmente a casa, al mio posto, senza dover fingere di essere quello che non sono, senza dovermi ergere a moralizzatore, dispensatore pedagogico di consigli e punizioni, eccetera.

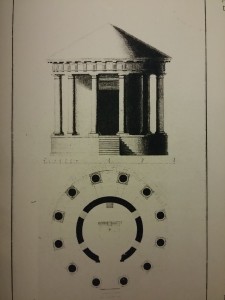

Il pilota automatico dentro la testa mi porta in uno spiazzo dinanzi alla chiesa di Saletta, frazione di Costantana, ad appena un paio di chilometri dalla scuola nella quale insegno. Parecchi miei alunni sono di Costantana e durante alcune pause abbiamo discorso di questi luoghi, costruiti dallo strambo architetto Vitoli per i marchesi Mossi, antichi patrizi delle amene Grange e del Torrione. Da sempre questi sono luoghi su cui gravano voci inquiete di riti in odor di Satana e sparizioni. Recentemente, gli scolari mi hanno riferito di strani episodi captati dalle labbra dei genitori. Discorsi da tavola sul comportamento bizzarro degli animali da cortile, inspiegabili incendi nei campi, ronzii e globi luminosi nella notte. Voci, naturalmente. Alimentate dall’aspetto spettrale dei luoghi, dalla loro incongruenza col resto del paesaggio e dall’abbandono pressoché totale degli abitanti di questa piccola frazione di Saletta.

Scendo dall’auto con la piccola fotocamera nel palmo della mano. Mi guardo intorno e respiro le fibre librose dell’aria.

I blocchi settecenteschi della chiesa, le sue colonne ciclopiche, gli ornamenti triglifi e bucrani ovunque sulla facciata. Un’alberata laterale di gelsi e ontani copre parzialmente la veduta della strada comunale.

Sotto l’ombra nera della chiesa, cerco l’angolazione per un paio di scatti, subito pronto a ripartire, quando scorgo la porticina socchiusa del piccolo cimitero che sorge sul fianco sinistro dell’edificio. Solitamente, la porticina in fior di ruggine è sbarrata da un grosso lucchetto che pare esser stato tranciato via. Avvicinandomi sento il rumore di qualcuno che spala della terra e, all’ingresso del camposanto, noto una figura scura china sopra una fossa. Subito la figura sembra avvertire la mia presenza, si ferma e raddrizza. E’ un frate, magro e alto, fasciato dal suo saio scuro e il cappuccio calato sopra la testa. Del suo viso, nell’avvicinarsi lentamente, intravedo la forma vaga del mento glabro e il riflesso buio delle guance. Il religioso mi parla con una voce senza inflessioni, profonda e pacata, da doppiatore televisivo degli sceneggiati RAI degli anni Settanta. Io spiego il desiderio di fotografare il luogo a me caro. Il frate allora se ne rimane immobile, come se annusasse nel meriggio altre mie implicite intenzioni, infine, convinto della mia buona fede, mi si affianca e, alzando un braccio incredibilmente lungo, indica la fossa nella quale ha lasciato la pala conficcata in un cumulo maturo di terra.  Dice che la chiesa verrà presto riaperta (infatti il portale di legno nasconde un muro di cemento e mattoni, fatto erigere dalle autorità dopo le numerose effrazioni causate da folli visitatori notturni nel corso dei decenni) e portata all’antico splendore e che lui è il primo d’un gruppo di religiosi che s’incaricheranno della cosa per conto del vescovado. “E la fossa?”, chiedo. E’ per alcune nuove piante. Il cimitero è abbandonato da anni e l’idea è quella di trasformarlo in un giardino gradevole. Dopo il frate smette di parlare. M’accorgo che, oltre al mento, proprio non riesco a scorgere altro, tanto meno la bocca dalla cui gola scaturiscono i flussi rassicuranti delle parole. Il suo silenzio segna il ritorno delle sue mani alla vanga e la mia partenza. Dopo un breve saluto, ricalco i passi verso l’auto. Tuttavia, qualcosa di delirante comincia ad agitarsi nelle spighe dei pensieri. Sul frate rimane un sapore indecifrabile e l’impressione pazzesca di averlo quasi visto strisciare sul terreno, scivolarci sopra. Ricordo allora che a pochissimo dalla chiesa, oltre le fronde, s’incurvano grappoli di casolari. Percorro le risaie e cerco l’ombra di alcuni contadini i quali, nei pomeriggi di lavoro e mietitura, hanno adibito quelle costruzioni desolate a capanno degli attrezzi. Non trovo nessuno. Vorrei imbattermi in qualcuno e avere una lieve conferma alle parole del misterioso religioso. Nonostante l’eloquio attoriale, la sua presenza con pala m’appare incongrua. Passano dieci minuti e l’ora della luce s’accumula all’orizzonte, allora decido di tornare alla macchina. E davanti al faccione cupo della pieve registro il cancello del cimitero ancora socchiuso. Questa volta il religioso sembra scomparso tra le poche lapidi ferrose e le erbe scomposte. Noto una porticina laterale che immette nell’edificio. Come attratto da un magnete misterioso, la oltrepasso: dentro il buio è una massa carnale. Aspetto che gli occhi si abituino un pochino. Scorgo vecchi muri di pietra, alcune panche di legno accatastate contro le muffe dei muri. L’aria ha la fragranza oppiacea di uno stoppino spento. Trattengo colpi di tosse e cerco di muovermi nel silenzio più assoluto. Se davvero il frate ha tutte le ragioni per stare qui non voglio incappare in una denuncia o simili. Dopotutto, rimango un anomalo professore di lettere. Sul retro di quel che resta dell’altare pietroso, una modesta scaletta mi conduce in una specie di condotto ammuffito che porta nelle viscere del sacrario. Taluni, su certi siti internet, ne favoleggiavano, ipotizzando addirittura collegamenti con l’adiacente tempietto dedicato a S. Sebastiano, a poche centinaia di metri. Per farmi luce utilizzo il cellulare. La luce elettronica apre ferite azzurrine negli scrigni delle tenebre. Intuisco di trovarmi in una gallerie di mattoni macchiata di marcio e polvere. Una marcescenza feroce mi incendia le narici. Giungo all’estremità, sbucando in una stanza a forma di poligono, anch’essa di pietra. Un debole bagliore piove dall’alto senza alcuna spiegazione. Non vedo finestre o lampadine. Sui muri, qualcuno ha tracciato strani geroglifici. Segni senza tempo. Astratti e incomprensibili. Fonemi piovuti da un’altra grammatica. Al di là del buio, una luminescenza viola sembra pulsare come una ferita accanto ad alcune forme accatastate nello strame. Sono alcune bare. Circa una dozzina. Una curiosità sconosciuta mi spinge a scostare il coperchio di quella più vicina. M’accorgo che è facilissimo. Dentro al sarcofago intravedo un corpo mummificato, cancellato, ridotto quasi a polvere. Sollevo un altro coperchio legnoso e rinvengo altre salme parzialmente conservate, morti saccheggiati dalla terra nella quale riposavano forse da decenni. Allora tutto mi appare chiaro. Poi una variazione nella luminescenza mi spinge a scoperchiare un altro feretro. Nella bara giace un corpo bendato dal saio. Il viso affondato nelle pieghe del cappuccio. E’ impossibile, eppure si tratta del religioso con cui ho parlato poco prima. Paura e raccapriccio si sprigionano nel mio cuore ma non mi impediscono di continuare a guardare, a osservare, a registrare i particolari di quel prodigio, poiché l’essere in forma umana che mi è dinanzi sembra non avere alcuna bocca. Solo pallida carne di gomma fatta di buio e altre umide sostanza che alcuna lampada riuscirebbe a rischiarare. Poi la figura spalanca gli occhi, o quel che dovrebbe trovarsi nella posizione degli occhi e una luce verde mi investe come un morbido nastro di velluto. Una luce verde dagli occhi senza pupilla del monaco. Una luce che sforbicia l’aria e fiammeggia nella mente. Immagini surreali mi esplodono dentro. Vedo senza vedere. Le forme sotto l’apparenza delle cose. La tuta grigio cosmo, scintillante, nascosta dal saio. Vedo come un disco rotante, un oggetto a forma di lente, con le estremità particolarmente luminose, d’uno spettro colorato a me sconosciuto. Sento il ronzio persistente di un insetto metallico. Immagini confuse di un macabro carosello cosmico di raggi gamma proiettati nell’Universo. Altre sagome allungate e in tuta d’amianto. Occhi verdi, malvagi. Occhi affamati d’umanità. Poi il ronzio del disco mi stordisce e torrenti di luce invadono il sotterraneo. A tentoni corro verso l’uscita, imprimendo ai miei passi la memoria necessaria per riavere l’aria. Non so come ruzzolo nell’erba incolta del cimitero e raggiungo l’auto prima di svenire. Quando riapro gli occhi intravedo una macchia d’idrogeno salire verticalmente dal tetto della chiesa e saltare verso le tenebre eterne dell’Universo. Ancora confuso (che sia tutta una allucinazione?) metto in moto e lascio il piazzale della chiesa. Solo quando appare nello specchietto retrovisore il cartello di Saletta aggredito dalla ruggine carnivora, la combustione fredda della paura allenta la presa. Sento il cuore gocciolare come un atomo di cera. Pure sono lucido. Spietatamente lucido. Che sia stata tutta una allucinazione?

Dice che la chiesa verrà presto riaperta (infatti il portale di legno nasconde un muro di cemento e mattoni, fatto erigere dalle autorità dopo le numerose effrazioni causate da folli visitatori notturni nel corso dei decenni) e portata all’antico splendore e che lui è il primo d’un gruppo di religiosi che s’incaricheranno della cosa per conto del vescovado. “E la fossa?”, chiedo. E’ per alcune nuove piante. Il cimitero è abbandonato da anni e l’idea è quella di trasformarlo in un giardino gradevole. Dopo il frate smette di parlare. M’accorgo che, oltre al mento, proprio non riesco a scorgere altro, tanto meno la bocca dalla cui gola scaturiscono i flussi rassicuranti delle parole. Il suo silenzio segna il ritorno delle sue mani alla vanga e la mia partenza. Dopo un breve saluto, ricalco i passi verso l’auto. Tuttavia, qualcosa di delirante comincia ad agitarsi nelle spighe dei pensieri. Sul frate rimane un sapore indecifrabile e l’impressione pazzesca di averlo quasi visto strisciare sul terreno, scivolarci sopra. Ricordo allora che a pochissimo dalla chiesa, oltre le fronde, s’incurvano grappoli di casolari. Percorro le risaie e cerco l’ombra di alcuni contadini i quali, nei pomeriggi di lavoro e mietitura, hanno adibito quelle costruzioni desolate a capanno degli attrezzi. Non trovo nessuno. Vorrei imbattermi in qualcuno e avere una lieve conferma alle parole del misterioso religioso. Nonostante l’eloquio attoriale, la sua presenza con pala m’appare incongrua. Passano dieci minuti e l’ora della luce s’accumula all’orizzonte, allora decido di tornare alla macchina. E davanti al faccione cupo della pieve registro il cancello del cimitero ancora socchiuso. Questa volta il religioso sembra scomparso tra le poche lapidi ferrose e le erbe scomposte. Noto una porticina laterale che immette nell’edificio. Come attratto da un magnete misterioso, la oltrepasso: dentro il buio è una massa carnale. Aspetto che gli occhi si abituino un pochino. Scorgo vecchi muri di pietra, alcune panche di legno accatastate contro le muffe dei muri. L’aria ha la fragranza oppiacea di uno stoppino spento. Trattengo colpi di tosse e cerco di muovermi nel silenzio più assoluto. Se davvero il frate ha tutte le ragioni per stare qui non voglio incappare in una denuncia o simili. Dopotutto, rimango un anomalo professore di lettere. Sul retro di quel che resta dell’altare pietroso, una modesta scaletta mi conduce in una specie di condotto ammuffito che porta nelle viscere del sacrario. Taluni, su certi siti internet, ne favoleggiavano, ipotizzando addirittura collegamenti con l’adiacente tempietto dedicato a S. Sebastiano, a poche centinaia di metri. Per farmi luce utilizzo il cellulare. La luce elettronica apre ferite azzurrine negli scrigni delle tenebre. Intuisco di trovarmi in una gallerie di mattoni macchiata di marcio e polvere. Una marcescenza feroce mi incendia le narici. Giungo all’estremità, sbucando in una stanza a forma di poligono, anch’essa di pietra. Un debole bagliore piove dall’alto senza alcuna spiegazione. Non vedo finestre o lampadine. Sui muri, qualcuno ha tracciato strani geroglifici. Segni senza tempo. Astratti e incomprensibili. Fonemi piovuti da un’altra grammatica. Al di là del buio, una luminescenza viola sembra pulsare come una ferita accanto ad alcune forme accatastate nello strame. Sono alcune bare. Circa una dozzina. Una curiosità sconosciuta mi spinge a scostare il coperchio di quella più vicina. M’accorgo che è facilissimo. Dentro al sarcofago intravedo un corpo mummificato, cancellato, ridotto quasi a polvere. Sollevo un altro coperchio legnoso e rinvengo altre salme parzialmente conservate, morti saccheggiati dalla terra nella quale riposavano forse da decenni. Allora tutto mi appare chiaro. Poi una variazione nella luminescenza mi spinge a scoperchiare un altro feretro. Nella bara giace un corpo bendato dal saio. Il viso affondato nelle pieghe del cappuccio. E’ impossibile, eppure si tratta del religioso con cui ho parlato poco prima. Paura e raccapriccio si sprigionano nel mio cuore ma non mi impediscono di continuare a guardare, a osservare, a registrare i particolari di quel prodigio, poiché l’essere in forma umana che mi è dinanzi sembra non avere alcuna bocca. Solo pallida carne di gomma fatta di buio e altre umide sostanza che alcuna lampada riuscirebbe a rischiarare. Poi la figura spalanca gli occhi, o quel che dovrebbe trovarsi nella posizione degli occhi e una luce verde mi investe come un morbido nastro di velluto. Una luce verde dagli occhi senza pupilla del monaco. Una luce che sforbicia l’aria e fiammeggia nella mente. Immagini surreali mi esplodono dentro. Vedo senza vedere. Le forme sotto l’apparenza delle cose. La tuta grigio cosmo, scintillante, nascosta dal saio. Vedo come un disco rotante, un oggetto a forma di lente, con le estremità particolarmente luminose, d’uno spettro colorato a me sconosciuto. Sento il ronzio persistente di un insetto metallico. Immagini confuse di un macabro carosello cosmico di raggi gamma proiettati nell’Universo. Altre sagome allungate e in tuta d’amianto. Occhi verdi, malvagi. Occhi affamati d’umanità. Poi il ronzio del disco mi stordisce e torrenti di luce invadono il sotterraneo. A tentoni corro verso l’uscita, imprimendo ai miei passi la memoria necessaria per riavere l’aria. Non so come ruzzolo nell’erba incolta del cimitero e raggiungo l’auto prima di svenire. Quando riapro gli occhi intravedo una macchia d’idrogeno salire verticalmente dal tetto della chiesa e saltare verso le tenebre eterne dell’Universo. Ancora confuso (che sia tutta una allucinazione?) metto in moto e lascio il piazzale della chiesa. Solo quando appare nello specchietto retrovisore il cartello di Saletta aggredito dalla ruggine carnivora, la combustione fredda della paura allenta la presa. Sento il cuore gocciolare come un atomo di cera. Pure sono lucido. Spietatamente lucido. Che sia stata tutta una allucinazione?

(1 – continua)